今週の日本橋富沢町樂琵会は、琵琶制作者の石田克佳さんをゲストに招いて、琵琶の楽器のお話を色々と聞かせてもらいます。彼は正派の薩摩琵琶も弾くので、勿論演奏もしてもらうのですが、流派によるサワリの違い、琵琶の構造・材質による音色の違いなどなど、作り手側からの滅多に聞けないお話が聞けますので、薩摩琵琶に興味のある方にはまたとない機会です。

塩高モデル中型1号機(これは改良前の写真。現在は糸口を除き貝素材を使っています)

さて本題のサワリですが、サワリの音色というものは演奏家によって実に様々です。勿論しっかり調整が出来ているということが前提ですが、私の先輩は、とても渋い音色に調整してあり、音伸びもそんなに長くなく、独特の響きをしています。これは彼の声質に関係していて、その声に合わせて行くと自然とそうなったようです。基本的に弾き語りの伴奏楽器として成り立ってきた琵琶は、夫々の声や歌い方に合わせて調整します。つまりサワリの音色は一人一人違うのです。名人と言われた吉村岳城氏のように、速いテンポでうたうスタイルだったら、あまり長い鳴り過ぎるサワリは邪魔でしょうし、鶴田錦史氏のようにゆっくり間を取ってうたい、弾法も充分に聞かせるスタイルの人は長目のサワリが必要です。そして私のように琵琶を「うた」から切り離して器楽として演奏する人では、更にサワリの音色や長さに対するセンスが変わっています。

私がサワリの調整を教えてもらったT師匠と私では当然、サワリの音色も伸びも違いますし、女性演奏家の、チューニング自体が高いサワリとも随分と違います。サワリ=個性そのものなのです。琵琶人にはもっと自在に自分の個性を発揮してもらいたいですね。それが多様な琵琶の魅力になり、琵琶楽全体の活性化にも繋がると思います。

私はT師匠にメンテナンスの事は教わりましたが、それ以上に琵琶を手にした時から石田さんとかなり色々なやり取りをしてきたことが、今の活動を支える上で、とても大きかったと思います。そのやり取りの中でとても多くの情報を得て、私の楽器はどんどん進化していったといってよいでしょう。

私はサワリを出来るだけ長く響くようにセッティングしてあります。糸口のサワリについては、かなり拘ります。高域がきつすぎても、渋すぎても私の音楽には合わない。ギラつく一歩手前に留め、エッジを効かせ、且つうねりが出るように調整されています。うねりを出すには、先ずサワリの音色や伸びの調整をしてから、糸口の中より上の方にほんの一削りノミを入れます。すると低音にフェイザーがかかったようなサワリのうねりが出てくるのです。ヴァン・へイレンのデビューの頃の音は、低音にうねりがかかって、且つエッジの効いたディストーションでした。最初にイメージしたのはあの音です。少し前のブログでジョー・サトリアーニの事を書きましたが、最近は正にあのギターの音のイメージが、私の琵琶の音色や音伸びのイメージです。ちなみにサトリアーニはワウペダルを多用していますね。

各駒の音伸びも重要です。各駒が均等に鳴らないと、琵琶で歌い上げる時に大変支障をきたすので、音色、伸びに統一感が出るようにしています。楽器に引きずられて演奏が思うように出来ないのでは、お話になりません。私は琵琶をジェフ・ベックのように自由自在に歌わせたいのです。

「ブロウ・バイ・ブロウ」を高校生の時に聴いて、エレギターでこんなにも自在に細やかに表現が出来るのかと、びっくりしましたが、演奏技術もさることながら、エレキギターの持つ潜在的な表現力の高さに驚いたのです。ヴァイオリンやチェロのように何処までも自在に、声と同じように楽器を歌わせることに憧れを持っていた身としては、ギターでここまで表現できることが驚きだったのです。しかしジャズギターやクラシックギターではフレーズは豊かですが、音が伸びないのでロングトーンの音量も音質もコントロールできない。でも琵琶なら音が伸びるしベンドも出来るので、かなりの表現が可能なのです。ジャズギターをやっていた頃のフラストレーションが琵琶を手にしたことで一気に吹っ飛びました。

標準サイズと塩高モデル

しかし従来の薩摩琵琶は伴奏のみに使われていて、音量も小さく低域も足りない。これだけの魅力的な音色がありながらとても残念に思いました。そこで楽器の改造改良に踏み切ったのです。そんな時期に、すぐそばに石田さんという人物が居たということは、正に運命ですね。

約20年前に1号機を作った時から、ボディーのサイズ、絃、チューニング、演奏法等々、自分が求める音を実現する為の様々な要素を石田さんに伝え、彼がそれを次々に具現化して行くということをずっとやってきました。今私のところには、石田さんの作品が五面あります。そのどれもが私専用の特殊仕様になっています。毎回今迄に例の無い注文をするので、石田さんにとっても実験だったことと思いますが、これらの琵琶があったからこそ、8枚のCDとして結晶し、数々の作品が生まれたのです。

彼は時々私の演奏会に現れては、私がどんな演奏をするのかをしっかりチェックしていてくれて、塩高モデルの角が付いたネックの 形状(左写真)などは、彼の方からのアイデアで出来上がりました。とにもかくにも石田さんがいなければ今の私は無いということです。楽器職人と演奏家がタッグを組んでこそ、新たな音楽が生まれる。私はそう実感しています。

形状(左写真)などは、彼の方からのアイデアで出来上がりました。とにもかくにも石田さんがいなければ今の私は無いということです。楽器職人と演奏家がタッグを組んでこそ、新たな音楽が生まれる。私はそう実感しています。

形状(左写真)などは、彼の方からのアイデアで出来上がりました。とにもかくにも石田さんがいなければ今の私は無いということです。楽器職人と演奏家がタッグを組んでこそ、新たな音楽が生まれる。私はそう実感しています。

形状(左写真)などは、彼の方からのアイデアで出来上がりました。とにもかくにも石田さんがいなければ今の私は無いということです。楽器職人と演奏家がタッグを組んでこそ、新たな音楽が生まれる。私はそう実感しています。

次世代にも響いて行くような音楽を創り出す為にも、自分の琵琶は常に最高レベルにスタンバイしておきたいですね。

サワリは本当に微妙で、その調整が自分で出来るようになるには、 何度も糸口や駒をつぶして、サワリの構造を知り、音色を聞き分け、失敗を重ねながら経験を積まないと出来るようにはなりません。私はその都度石田さんにアドバイスをもらったり、修理してもらったりしながら、長い時間をかけて自分なりのサワリの調整が出来るようになりました。

何度も糸口や駒をつぶして、サワリの構造を知り、音色を聞き分け、失敗を重ねながら経験を積まないと出来るようにはなりません。私はその都度石田さんにアドバイスをもらったり、修理してもらったりしながら、長い時間をかけて自分なりのサワリの調整が出来るようになりました。

何度も糸口や駒をつぶして、サワリの構造を知り、音色を聞き分け、失敗を重ねながら経験を積まないと出来るようにはなりません。私はその都度石田さんにアドバイスをもらったり、修理してもらったりしながら、長い時間をかけて自分なりのサワリの調整が出来るようになりました。

何度も糸口や駒をつぶして、サワリの構造を知り、音色を聞き分け、失敗を重ねながら経験を積まないと出来るようにはなりません。私はその都度石田さんにアドバイスをもらったり、修理してもらったりしながら、長い時間をかけて自分なりのサワリの調整が出来るようになりました。昨年から新しく使っている貝プレートの糸口(右写真 大型1号機と上記の中型分解型)も、もう既に何枚も削りつぶして、やっと最近使えるような仕上がりになりました。

そして一度調整したからといっても、弾いているうちにどんどんと変わってきてしまうので、私はほぼ毎日琵琶を手にして、駒をノミで削ったり、駒をはずして、高さの調整をしたりしています。以前映像に収めようとしたのですが、上手くいきませんでした。やはりじかに目の前でやらないと伝わりませんが、良き師に教わって、是非自分で出来るように挑戦してみてください。

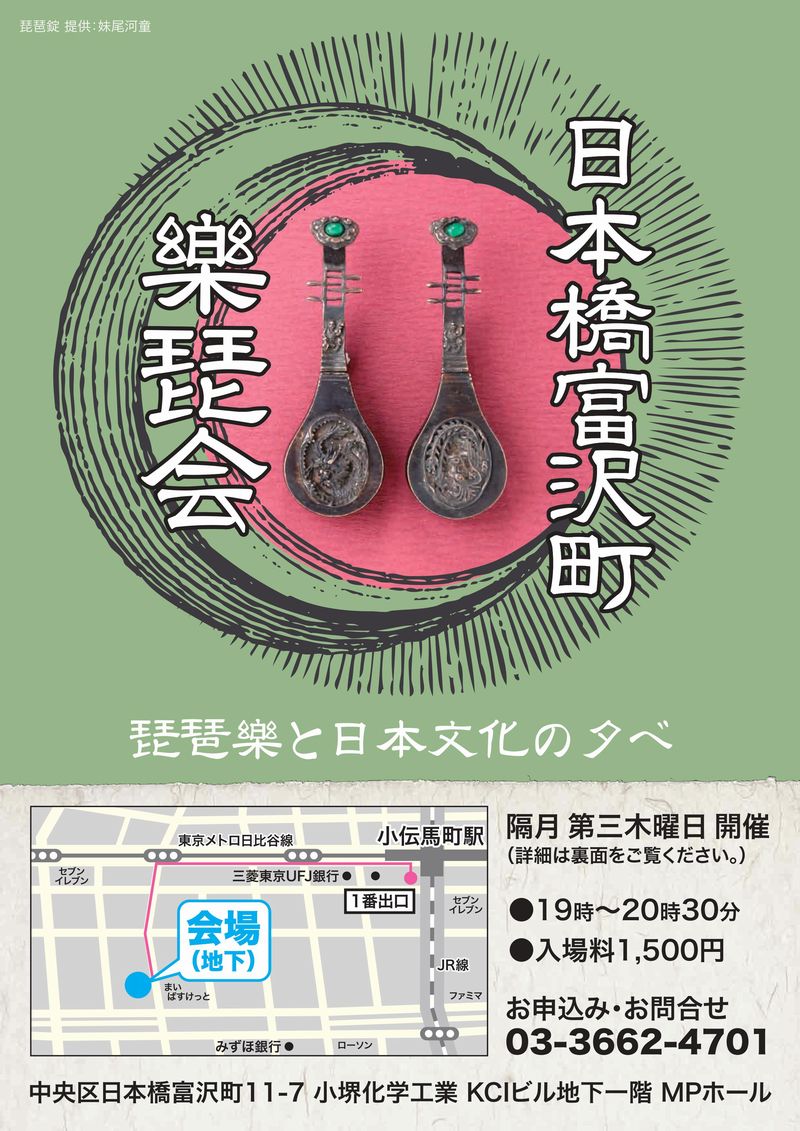

6月21日(木)第15回日本橋富沢町樂琵会「薩摩琵琶古典から現代へ」

場所:MPホール(日本橋富沢町11-7 KCIビル地下1階)

時間:19時開演

料金:1500円

出演:塩高和之(琵琶) ゲスト 石田克佳(琵琶 お話)

演目:祇園精舎 城山 風の宴 他

問い合わせ 03-3662-4701 (小堺化学工業)

orientaleyes40@ yahoo.co.jp オフィスオリエンタルアイズ

他では聞けない話を聞くことが出来ると思います。是非是非お見逃しなく!。