直前のお知らせとなってしまいましたが、11日(水)の第208回琵琶樂人倶楽部は、毎年恒例になっている平家琵琶を聴く回です。今年も津田惠月さんをお招きして演奏してもらいます。また今年は海外在住の筑前琵琶奏者 平野多美恵さんがちょうど帰国しているとのことですので、筑前でも平家を演奏してもらい、聴き比べも楽しんで頂きます。今年のテーマは「平家物語の女性達」。それぞれ「重衡被斬」、「舞扇鶴岡(静御前)」を演奏してもらいます。私は昨年東洋大学文学部の特別講座で使ったレジュメを使いながら、平家物語の女性達について解説して行きます。

津田惠月(平曲)

平家琵琶は、日本音楽の第一号と言われています。歌詞も曲も形式も全てがオリジナルで、それまであった大陸から輸入された雅楽とは違い、独自の形を持って誕生した音楽です。平家物語誕生については色んな研究があるのですが、平安時代が終わり中世に入って、後に能や茶道、華道等日本の独自の文化が出来上がって行く、その先駆けとなったのが平家琵琶です。そしてとても重要な点が、平家物語は最初から弾き歌いして聴かせるものとして誕生したという事です。文学と音楽が同時に備わっているというのは、それまでの雅楽にはありませんでした。一般的に平家物語を本で読むようになったのは近世江戸時代からです。

この平家琵琶の在り方は実に興味深いものがあります。平安時代までは器楽中心なのに対し、鎌倉時代に入ったとたんに音楽と文学が接近して声を伴い出しました。これは具体的な内容を語りたいという想いが強かったという事でしょう。平安時代までは音楽が儀式であり、余興という域を超えていなかったかもしれません。もっと言えば平安時代までは、音楽というものがそんなに人生に密接に関わっていなかったのかもしれません。それが源平合戦という国中で起きた大きな出来事が、人々の心を揺さぶり、語りたい具体的な内容を浮かび上がらせたのだと思います。そして平家琵琶以降日本音楽は必ずと言ってよい程声を伴うようになります。

そんな中、江戸時代には筝曲などで「みだれ」等の器楽の名曲も出来上がって来ます。これも日本音楽にとって画期的な出来事だと私は考えています。これは音楽が洗練を経て発展していった証拠ではないでしょうか。具体から抽象への変化は感性の深化とも言えますので、筝曲で器楽が生まれてきたという事は、江戸時代に筝曲が大いに発展し日本の社会の中に大きな存在感を示していたという事だと私は考えています。

器楽としての琵琶樂を標榜している私にとっては、平安時代の終焉時に平家琵琶が誕生してから、中世を経て近世邦楽の誕生へと続く日本音楽の流れは、大変興味深いものがあります。

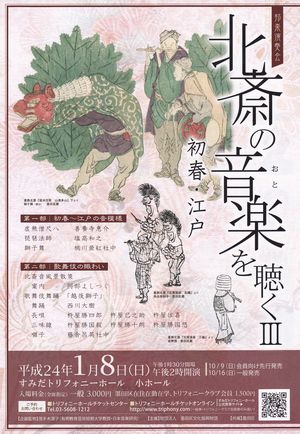

私も随分前ですが平曲を演奏しました。以前非常勤講師をやっていた頃、学部長の茂手木潔子先生からのお話で、北斎漫画の世界を舞台で再現するという企画があり、琵琶法師役として祇園精舎を弾き語りしました。大変貴重な機会を頂き、大いに勉強になりましたが、やってみてやはり弾き語りは自分の仕事ではないとつくづく思いました。琵琶の音色を届けるのが私のやりたい仕事であり、与えられたものだと思います。日本音楽は楽器を奏でるというよりも、歌を歌う事が主で、琵琶に於いても楽器としての演奏ではなく、琵琶歌の上手い人が名人と呼ばれてきました。これは近現代の薩摩琵琶・筑前琵琶でも同様です。私の目指している琵琶樂はこういう琵琶樂の伝統よりも近代に生まれた筝曲の発展の方に近いですね。余談ですが、以前このブログでも紹介した作家の福田玲子さんが、平家物語誕生秘話を小説として、書いているそうで、実に楽しみです。

現代に平曲を聴くというのは、色んな意味があると思います。その想いは皆さん其々で良いと思います。何ごとも同じですが、過去に対するしっかりとした知識と認識を持つ事は、そのまま次世代への眼差しとなって行くと思います。現代日本人は、もうろくに歴史も文化も知らないという人ばかりになってしまいましたが、それこそが日本の国力の衰退を象徴しているのではないでしょうか。過去を知り、学び、更に次世代への眼差しを持って創造して行く姿勢が、今琵琶樂・邦楽だけでなく日本全体に改めて必要な時期に来ていると思いますが如何でしょうか。

会場は阿佐ヶ谷の名曲ビオロン喫茶をお借りして毎月やってます。25席でいっぱいの所ですので、お越しいただける方がおりましたら下記にご一報くださいませ。

琵琶樂人倶楽部 biwasou@ymail.ne.jp

開演:19時00分