今年は年始から大変な事態となって気持ちも落ち着きませんが、気が付けばあっという間に2月も半ばになってしまいました。先日は第192回目の琵琶樂人倶楽部も良い感じで出来ました。今回は久しぶりに筝の奏者を呼んで弾いてもらったのですが、やっぱり筝が入ると一気に華やぎますね。年明けの第一回目としてはふさわしい会となりました。先の東久留米での演奏会から少しづつ動きが始まって来ていますし、確定申告もありますし、そうそうのんびりはしていられないのですが、年を経るごとにエンジンのかかりが鈍くなりますね。

私は相変わらず毎日夢を見ます。毎日色んな人が登場して、思いもつかない展開になるので、毎日映画を観ているようなもので毎晩寝るのが楽しみです。先日はもう何年も逢っていない人の夢を結構リアルに見たと思ったら、朝にその人からメールが入っていました。いったい夢の時間とは人間にとって何なのでしょうか。

荘子の言葉に「胡蝶の夢」という有名な話があります。蝶が飛び回っている夢だったそうですが、目が覚めたら、自分が蝶になった夢を見ていたのか、それとも今の自分の姿は蝶が見ている夢なのか。いったい自分は荘子なのか蝶なのか。そんな事を荘子は「万物斉同」と言ってどちらも同じだと言っています。そしてありのままの自然の世界に遊ぶ自由な境地を「逍遥遊」を言い、そこを経て人為を超えた「真人」となって行くことを理想としているそうです。

私は老荘思想に詳しい訳ではないのですが、何だかとてもこういう考え方には共感が湧くのです。大体私が普段から言っている事は、ある友人に言わせれば、ほとんど老荘みたいだとの事です。脱力する事や人間の作った価値観は幻想とか、あるがままの自分なんて言葉は正に老荘思想だとよく指摘されます。このブログでは孔子の言葉をよく引用しているんですが、孔子の言葉は私には対社会・国家に向けて放っている言葉のように思っていて、とても物事の捉え方として勉強になる反面、後に儒教として成立すると、ちょっとねじ曲がって国家を縛り付けるものになったり、エリート主義に走るような所も感じる部分もあり、現世的過ぎる所がちょっとのめりこめない所なのです。そこへ行くと老荘思想の方は無為自然を基本としているので、自分の内面に向かっている言葉が多く、自分にはぴったりくる言葉が多いのです。私は山に籠って自給自足の暮らしをすることに若い頃から憧れている位ですから、老子荘子の言葉に共感できるのでしょう。ただそれだと今の経済優先の今の世の中には向かないし、皆仙人みたいになってしまいそうですね。また老荘思想は禅と共通する所も感じます。

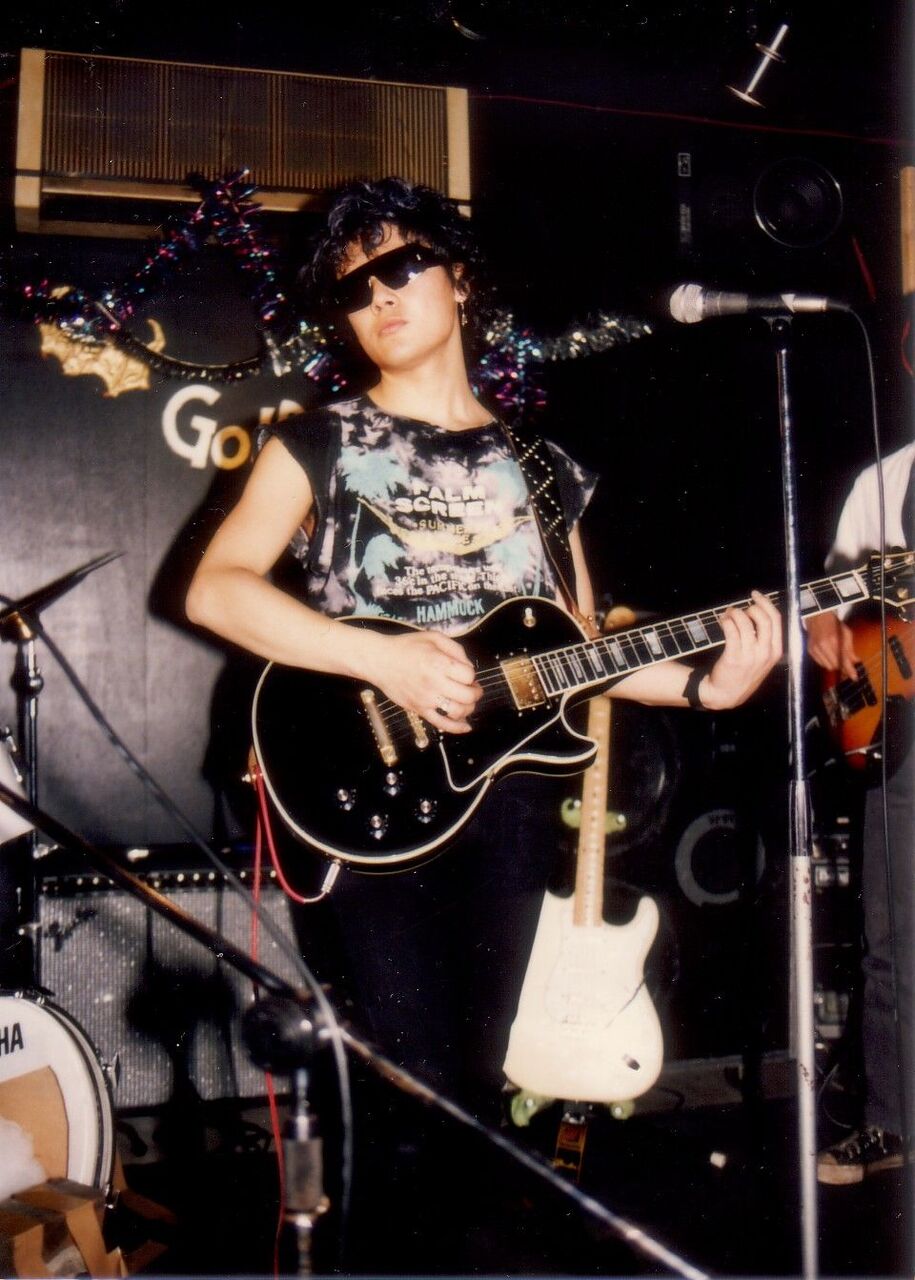

誰??

誰??

私は18歳で東京に出てきて、初めて新宿に行った時、あの雑踏を見て「ここは欲望の街だ」と何とも言えないザワザワした気持ちを感じました。あらゆる欲が渦巻いているのが見えるようでした。勿論自分自身も欲に振り回され生きているのだと思いますが、その欲があまりにダダ洩れの人を見ると近寄れません。ショウビジネスは正に欲で出来上がっている世界ですから、その滲み出方が気持ち悪いと感じる人がうようよ居ます。ショウビジネスとは違うと言い張っている芸術系の人も、表面は澄ましているだけに、名誉欲に取り付かれ肩書権威にすり寄って行く人の姿に出くわすと心底がっかりします。

そんなのを見ているせいか、私は自分のやりたいようにやりたいので、自分を振り回す余計なものを周りになるべく近づけないようにしています。やはり私には「媚びない・群れない・寄りかからない」が一番。私が琵琶人とあまり交流しないのはその為です。

歴史をひも解いてみると、国が変われば善悪も美醜も正義もひっくり返るものです。同じ国でも時代によって物事の基準は変わります。つまり法律や道徳などは、いつも書いているように、所詮人間の作りだした幻想でしかないのです。その人間が創り出したものに自らが振り回されるのは、正に人間の性と言う事なのでしょうが、私はそういう美醜や善悪等の現世世俗的な感性を超えて、もっと自然の理や宇宙の理に添いたいですね。老荘的にはそれを「道 TAO」というのでしょうか。

何だか今の世の中は、人々の感性が現世と目に見える現実に強烈にへばりついている感じがします。これだけ文明も発達し、ネット技術で世界とつながる事が出来る時代になったのに、目の前のものに拘り、現実に囚われ、自ら窮屈な村社会を形成して、そこから抜けられなくなっているように感じます。

もっと自由自在に夢の世界にも羽ばたき、目の前の現実に囚われることなく、自然の根源根理の中で生きたいものですね。

もう春一番も吹き、外には梅の花も咲いて春の気配を感じられるようになり、これから旺盛な生命の息吹を感じられる季節が始まります。私はその中に没入したいですね。そしてそこから沸き上がるものを音楽にして行きたいのです。