桜もこの辺ではもう見納めですね。短い間でしたが、今年も楽しませてもらいました。

名残りの桜

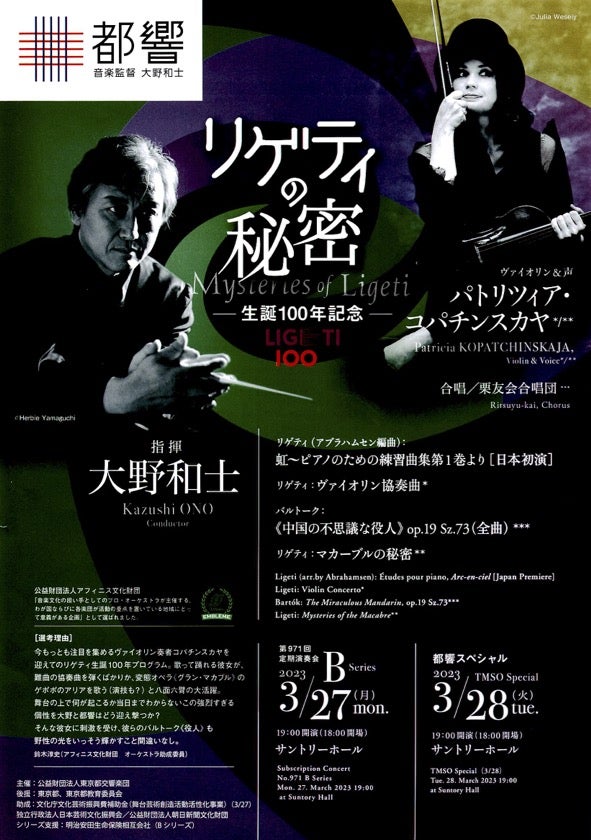

名残りの桜先日、今話題のヴァイオリニストのパトリシア・コパチンスカヤを聴いてきました。実はコロナ前にも一度聴きに行ったことがあったのですが、その時はちょっと面白いという程度の印象だったのですが、今回はおもしろいを越えて物凄いという印象でした。

ここ4・5年程、コパチンスカヤをはじめ、テオドール・クルレンティスやバーバラ・ハニンガムなど、凡そこれまでのクラシック演奏家とはタイプの違う人達が活躍し出していて、なかなかクラシック界も面白くなってきたなと思っていました。先日の演奏会のリハーサル風景が公開されていますので、是非観てください。これを見るだけでもかなりいってますね。

そんな想いを持って聴きに行ったのですが、私のちっぽけな想いなど完全に吹き飛んでしまう様な衝撃的なライブでした。表現がかなり個性的なのも判っていたし、実力も勿論解っていたつもりでしたが、そんな所ではなく、もう根本からして違うのです。圧倒的なエネルギーと音楽に対する姿勢を見せつけられました。もうジミヘンやヴァン・ヘイレンレベルです。

私は琵琶を手にした最初から、好きな事を好きなようにやっていて、やるからには徹底的にやろうと思って日々活動しています。邦楽や雅楽の世界でも流派や協会を越えて活動をしている人は、当時もそれなりに居て、現代作曲家の作品を演奏したり、グループを組んで新作を中心にやっていいました。頑張っている人は居たのですが、オリジナルのスタイルを持ってやっている人は本当に少なかったですね。皆さんお上手で、珍しい曲や難しい現代曲に挑戦するという所までは良いのですが、音楽そのものが強烈な個性やエネルギーを発している方は皆無でした。それに皆さん判で押したように優等生的な雰囲気を纏っていて、そのアカデミックに寄りかかった姿は私には馴染めませんでした。鶴田錦史や高橋竹山のような独行道を歩み、圧倒的に他を越えて行くような人は未だ見た事はありません。

キッドアイラックアートホールにて 灰野敬二 田中黎山各氏と

キッドアイラックアートホールにて 灰野敬二 田中黎山各氏と私は作曲家の新作初演については、もうほとんどやる機会が無く、年に一度あるかどうかという位です。私は自分で演奏する曲は全て自分で作るのがごく普通の事ですし、もし他の人の曲をやるとしたら私なりの解釈とアレンジをしてやりますね。また一緒に演奏するメンバーも、私の曲に共感を持って演奏してくれる人を厳選しています。とにかく自分の音楽を創りそして演奏する事をしないと、どうにも気が済みませんね。

演奏家の中には、有名作曲家の曲を演奏する事が、まるでステイタスのようにやりたがる人も多いですが、私はどんな場所でも私の音楽をやりたいですね。人それぞれで良いと思うし、やり方は様々だと思います。しかしそこにその人の音楽が聴こえて来ないと、魅力を感じません。いつも書いていますが、何故自分がその曲を演奏するのか、という所が見えない演奏家があまりに多いのです。残念ですが、そういうものにはお稽古事以上のものは感じません。お上手しか見えて来ない上に、どうだ!とばかりの低レベルな自己顕示欲満載の演奏は正直不快です。

私は若き日に初めて琵琶を手にして「これで俺の表現したい世界が具現化するぞ」と意気込んでやって来ました。元々古典文学などには親しんでいたので、すんなりと琵琶に転向したのですが、残念ながら音楽という部分に於いて、古典琵琶樂が、現代に命あるものとして鳴り響いているとは思えませんでした。むしろ邦楽よりも雅楽などは面白いと思いましたし、芝祐靖先生の創造的な活動にも注目していて、特に復曲ものなどは大変参考にさせていただきました。結局私が注目したのは琵琶樂ではなく、芝先生の活動や能の世界感、そしてその根底にある和歌の広大な世界でした。現代邦楽というものも色々ありましたが、それは私がやる音楽とはとても思えませんでした。

古典音楽に○○界などのような枠というものがあるのだとしたら、私は最初から枠外の人です。まあ芭蕉とまではいきませんが、既存の枠の中に居ても自分の活動は成り立たなかったでしょう。普通は枠の中から飛び出して自由を獲得するものですが、私は最初から枠の外に居ましたので、元々あまり窮屈な感じは持っていませんでした。

もう20年以上前にリリースした1stアルバム「Orientaleyes」からそうでしたが、これはあくまで私の作品集であり邦楽ではないですね。当時は私なりに現代日本音楽を表現したつもりでしたが、ジャズ誌でも取り上げられる位でしたから、プログレやフリージャズに近いと思います。しかしながらこのアルバムが私の音楽を決定付けたのです。

もう20年以上前にリリースした1stアルバム「Orientaleyes」からそうでしたが、これはあくまで私の作品集であり邦楽ではないですね。当時は私なりに現代日本音楽を表現したつもりでしたが、ジャズ誌でも取り上げられる位でしたから、プログレやフリージャズに近いと思います。しかしながらこのアルバムが私の音楽を決定付けたのです。

今回再度コパチンスカヤを聴いて感じたのは、「これだけの事をやるには圧倒的な位のエネルギーとレベルがなくては、伝える事は出来ない」という事。私はこれまでもそう思ってやって来ましたが、改めて深く深く実感しました。考えるまでもなく私が良いなと思う音楽家は皆圧倒的なものを持っていますし、その人なりの世界がしっかりと感じられます。そういう事を改めて感じさせてくれました。現状の中に鎮座しているようでは優等生のレベルをいつまで経っても越えられません。私も超えて行く存在になりたいですね。久しぶりにあの沸騰するような高揚感を味わいました。