先日の皆既月食見たでしょうか。何とも不思議で、且つ惹きつけられる風情でした。前回観たのが2018年でしたから久しぶりでしたね。それにしてもなぜ人は月の姿に心が騒ぐのでしょう。もの想いに浸ったり、楽しくなったり、何とも惹かれてしまいます。私は作曲する時のイメージに月や風が必ず出て来てしまうのですが、それは人間の力の及ぶところでないものに対する畏敬や憧れが強いのでしょうね。それに月の姿やそよぐ風、自然全般に生命感を感じているからなのかもしれません。時々月蝕みたいなものに出逢うと、日々や人生を色々と振り返り考えるきっかけになりますね。

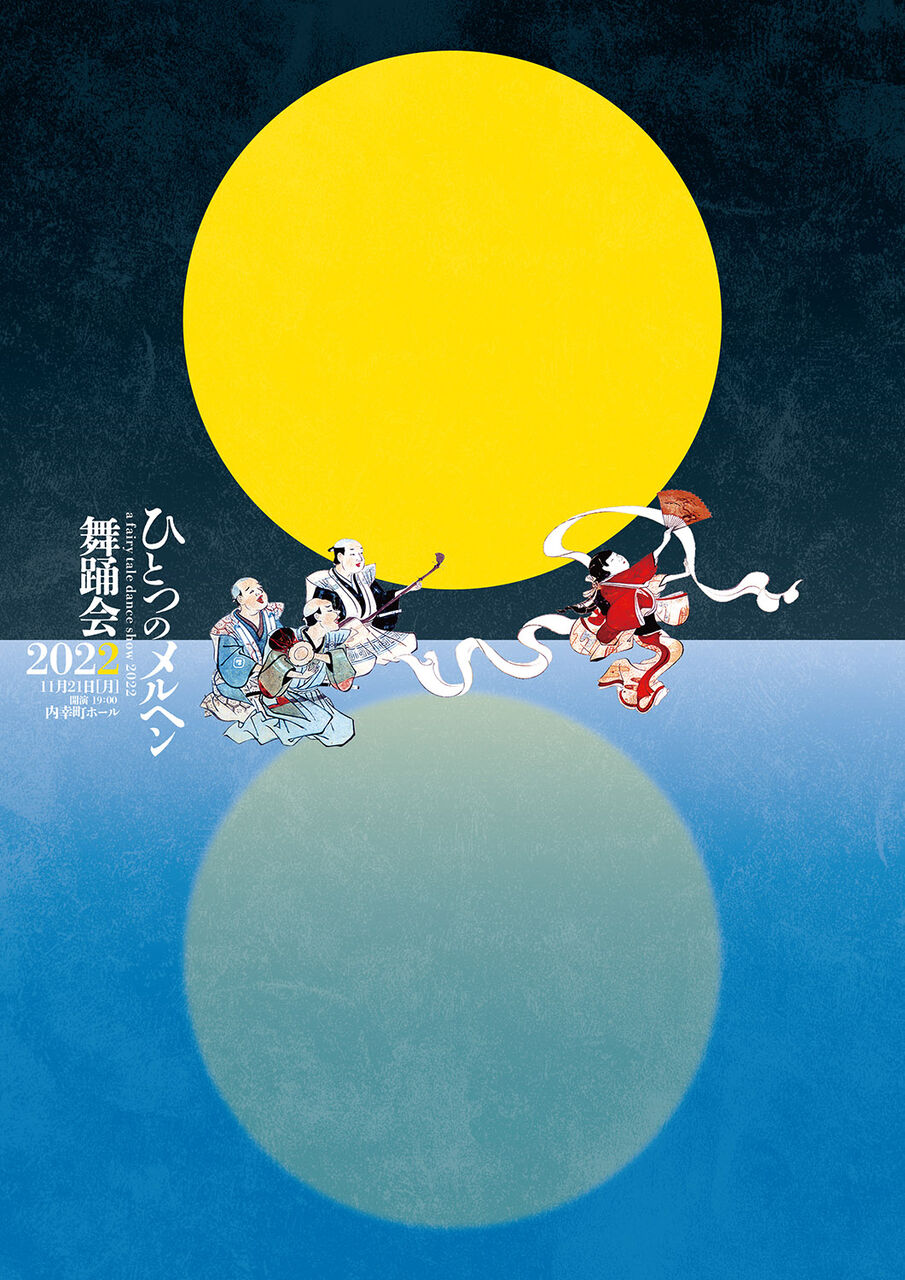

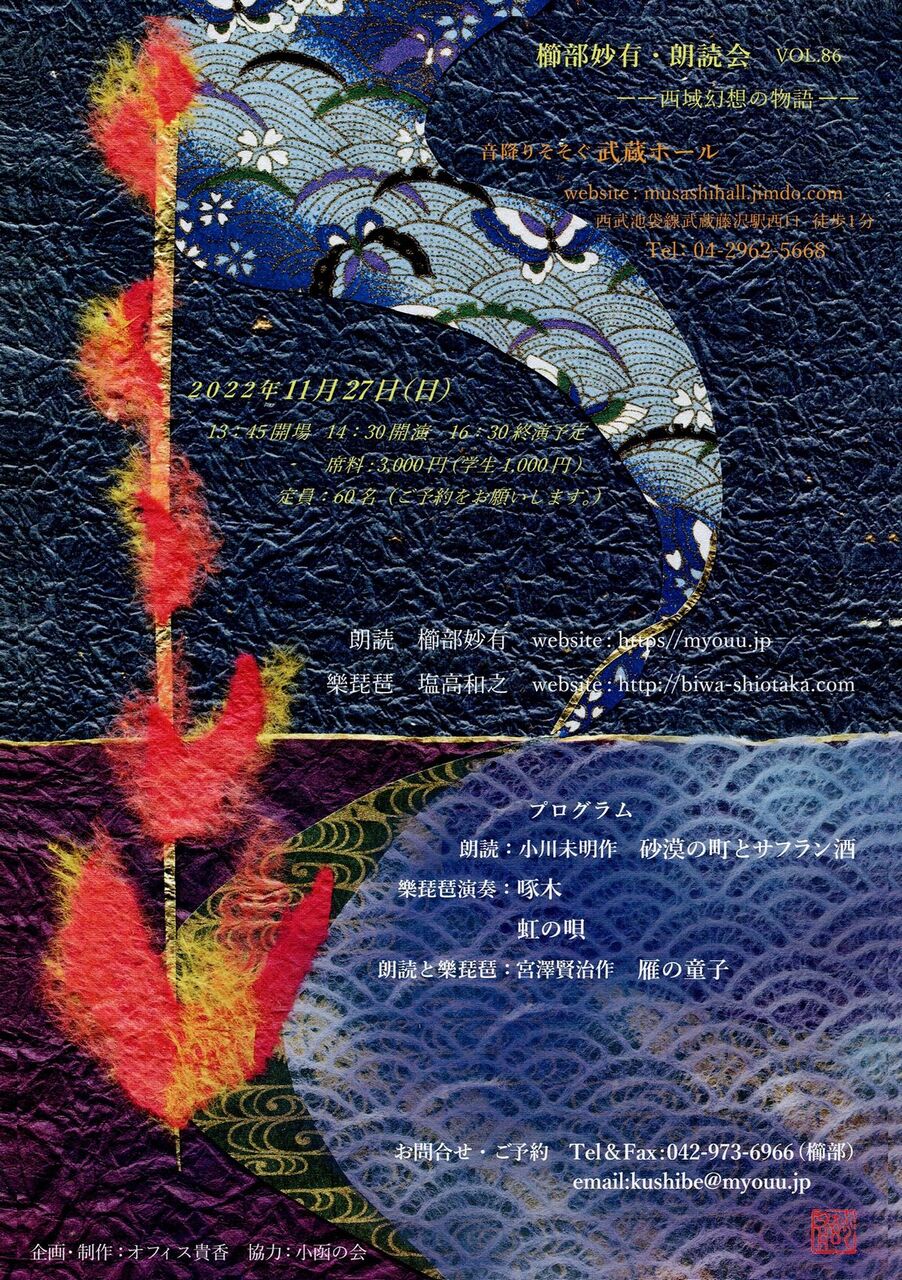

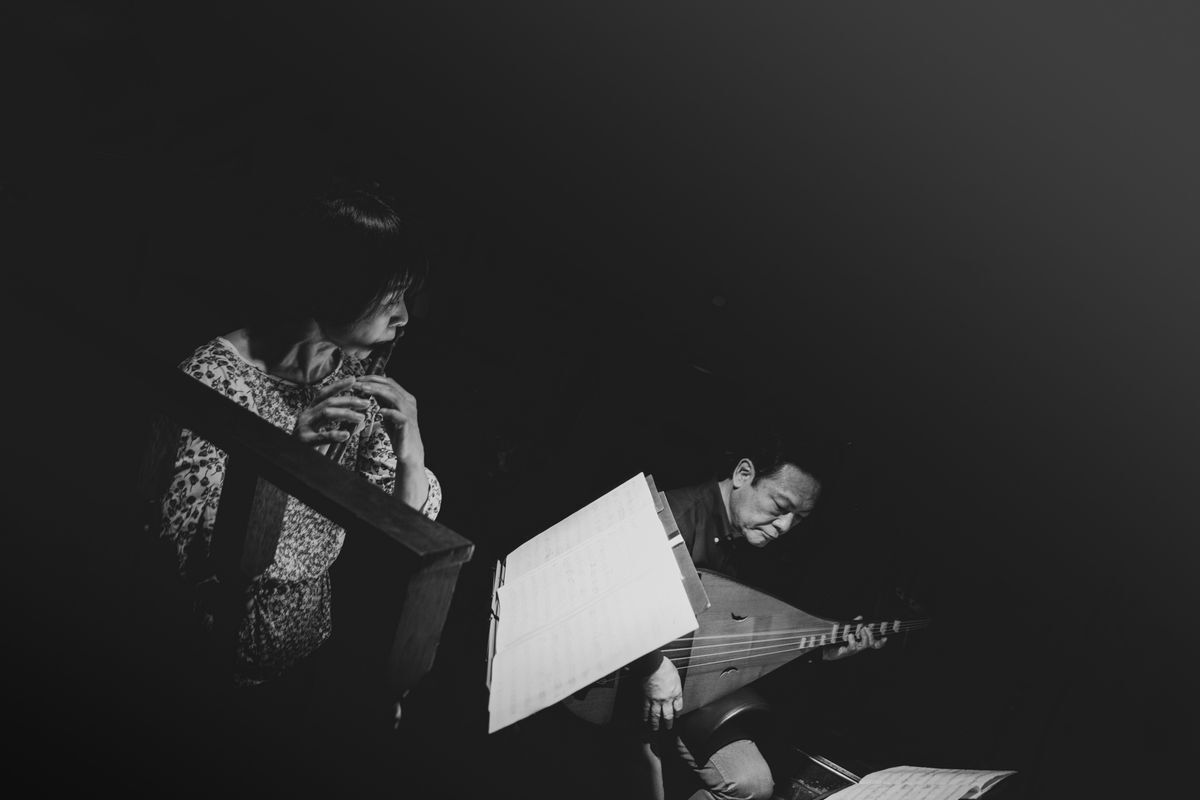

琵琶樂人倶楽部16周年の「琵琶と洋楽器の新たな世界」も、お陰様で賑々しく終わり、今はちょっとばかりのんびりしています。まだ腰の痛みも引いていませんでしたので、家でゴロゴロしている最中です。来週からは舞踊の会と朗読の会、そして能楽師の津村先生との大学関連のイベント、安田登先生との図書館でのレクチャー等々続いています。

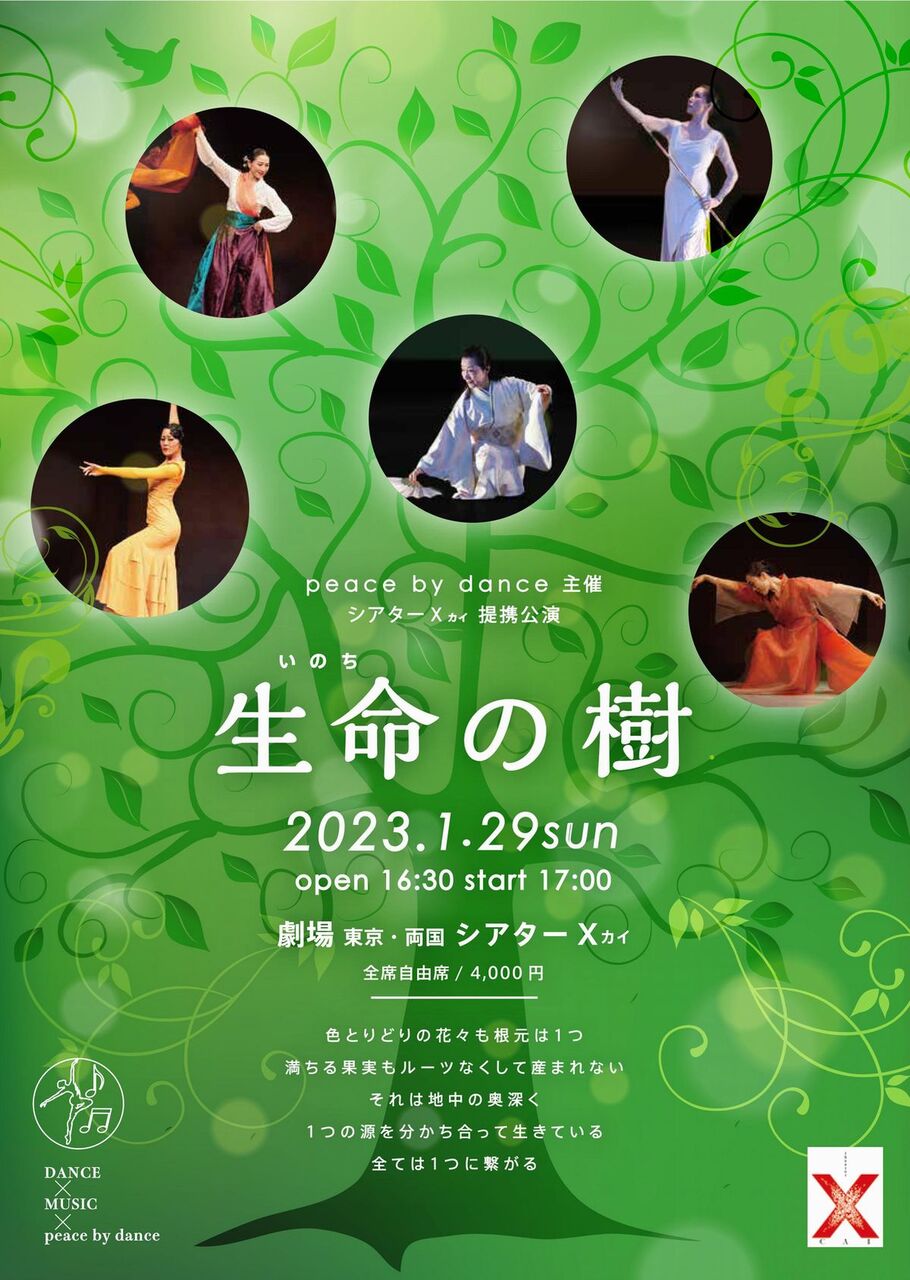

来年年明けにはシアターXにて、日舞の花柳面先生、韓国舞踊のぺ・ジヨン先生との15分位の作品を発表するのですが、その際に拙作の琵琶独奏曲「彷徨ふ月」を使う事になり、細かな直しなどしてました。この曲はヴァイオリンといつもやっている「二つの月」のモチーフを取り出して独奏曲にしたもので、幻想的な感じがとても気に入っているのですが、静かで地味という事もあり、なかなか上演の機会が無かったので、この曲と日韓の舞踊が出逢い作品になることは願ったり叶ったりなんです。「彷徨ふ月」もやっと彷徨うことなく居場所が与えられそうです。

来年年明けにはシアターXにて、日舞の花柳面先生、韓国舞踊のぺ・ジヨン先生との15分位の作品を発表するのですが、その際に拙作の琵琶独奏曲「彷徨ふ月」を使う事になり、細かな直しなどしてました。この曲はヴァイオリンといつもやっている「二つの月」のモチーフを取り出して独奏曲にしたもので、幻想的な感じがとても気に入っているのですが、静かで地味という事もあり、なかなか上演の機会が無かったので、この曲と日韓の舞踊が出逢い作品になることは願ったり叶ったりなんです。「彷徨ふ月」もやっと彷徨うことなく居場所が与えられそうです。

外はもう冬の感じになってきましたね。何だかあまりに時のうつろいが早く、驚くばかりなのですが、日本も世界も先行きが見えない時代に入り、自分もそれなりの年齢になってくると、心の中もさだまりませんね。自分の中の変化と世の変化にギャップがあるという事なのでしょうね。今迄も30歳前後の頃は、行く道が見えずあたふたしていました。また40代半ばの頃は、作品も出来上がって来て、海外公演に出始めたにも拘らず、いつもどこかに焦りがあり、結果声は出なくなるは、体調は崩すはで落ち着きませんでした。自分にまだ自信が持てず、のんびり構えるという事が出来なかったのでしょう。

お陰様で、やっとこの頃は自分の納得する作品も具現化して来て、演奏スタイルも含め、自分の表現したい世界を見据える事が出来てきたので、以前のような音楽的な迷いや気負いは無くなりました。私は元々太陽族というよりも月族の人で、若い頃はそれでも太陽が照り輝く下で飛び回って行く感じでしたが、そんな時代から、今はゆったりと自分のペースで活動して行く、いわば月の時代へと確実に移行しているのは確かですね。やっと本来の姿に戻ってきたのかもしれません。これから更に充実した作品を創り出すためにも、本来の自分らしさを取り戻し、生活そのものを変化させるべき時だと感じています。今は、その岐路に立っているように思います。逆に言えば、これ迄よくまあこんな綱渡りみたいな暮らしを、この年まで続けて来たなと感心するばかりです。「彷徨ふ」とは我人生の事ですな。

この秋はまた新たな曲を創ろうと持っています。やはり今回も月明かりの下に佇む人の姿が、イメージとして出てきています。ちょっとピエロリュネール的な感じでしょうか。この雰囲気は以前からなかなか具現化する事が出来なかったのですが、静寂の内側にたぎる生命の躍動みたいなものがで表現できると嬉しいです。業火の中に生きながら、一方で清浄で淀みの無い世界を求める、人間の中に溢れ出るものを描きたいですね。