世の中、騒然としていますね。いったい日本はこれからどうなって行くのでしょう。もう平和な国とも言えなくなってきていますし、普段の生活の仕方も変えて行かなくてはいけない時代になるのでしょうね。

そんなこの頃ですが、毎年6月末から7月頭は、一年に一度のお楽しみの時間なのです。

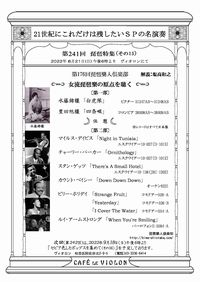

というのも琵琶樂人倶楽部では毎年8月に、日本に数台しかないクレデンザという蓄音機の名器で、SPレコードコンサートをやるのですが、毎年この時期には、どのSPレコードを書けるか、ヴィオロンのマスターとあれこれコレクションを引っ張り出して、聴き比べをするのです。これが実に楽しい。毎年この時期が待ち遠しいのです。

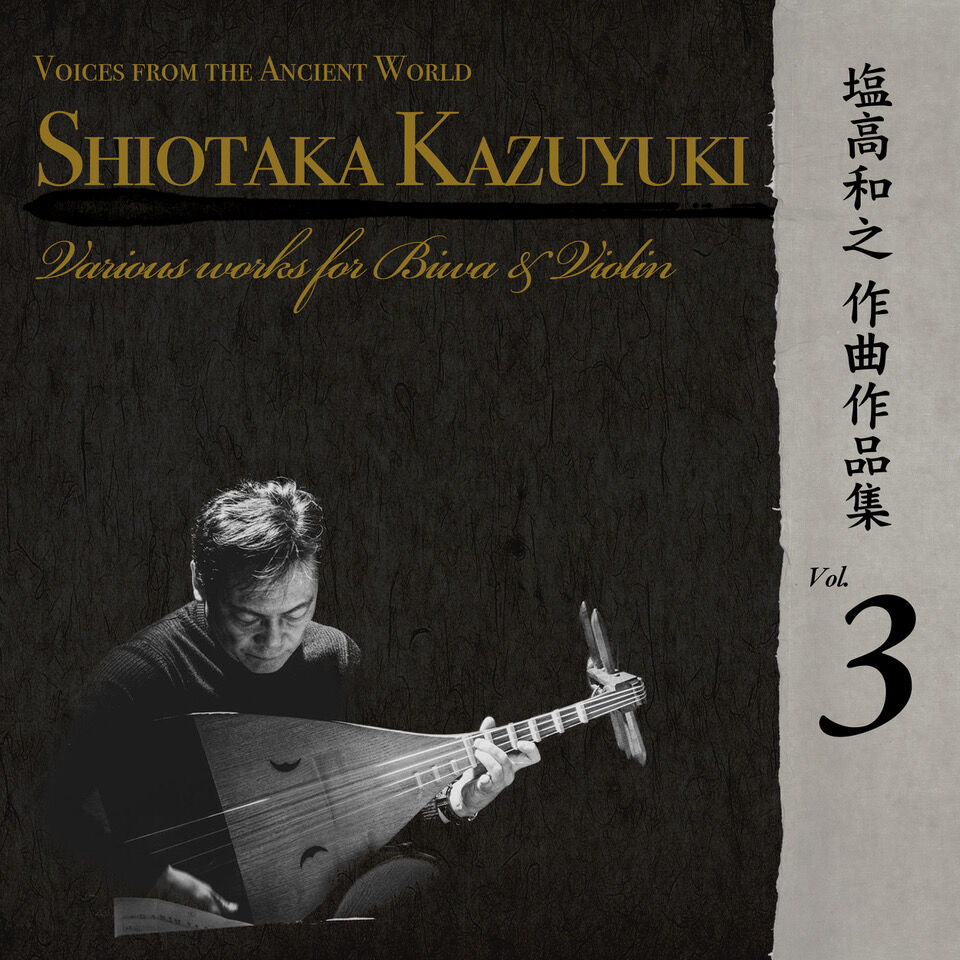

以前は第一部も二部も全部琵琶でやったのですが、さすがに聴くだけで疲れてしまうので、ここ5年程は、このチラシのように第一部を琵琶。第二部は声楽という形でこの所やって来ました。今年は水藤錦穰と豊田旭穰という女流の琵琶樂を創った偉大な二人の演奏を聴いてもらいます。女流なんて書くと今はちょっと厳しい時代ですが、この時代女性の演奏家がいかに大変な想いをしていたかという事も含めてお話したいとお思います。演目はもう以前から決めていたので、今回はすんなりレコードの選択も出来ました。しかし今年は第二部でいよいよジャズのSPをかけます。もう耳にタコと何度も言われますが、私の青春時代は正にNo Jazz No Lifeだったのです。私はジャズギタリストを目指して上京して、紆余曲折を経て結果として作曲家の石井紘美先生との出逢いで琵琶に転向した訳ですが、ジャズは私の血であり肉であることには変わりないのです。今回かけるジャズジャイアンツと呼ばれる方々のレコードは本当に擦り切れるほど聴いて聴いて聴いて聴きまくって、血肉の髄まで染み渡らせてきたのです。

以前は第一部も二部も全部琵琶でやったのですが、さすがに聴くだけで疲れてしまうので、ここ5年程は、このチラシのように第一部を琵琶。第二部は声楽という形でこの所やって来ました。今年は水藤錦穰と豊田旭穰という女流の琵琶樂を創った偉大な二人の演奏を聴いてもらいます。女流なんて書くと今はちょっと厳しい時代ですが、この時代女性の演奏家がいかに大変な想いをしていたかという事も含めてお話したいとお思います。演目はもう以前から決めていたので、今回はすんなりレコードの選択も出来ました。しかし今年は第二部でいよいよジャズのSPをかけます。もう耳にタコと何度も言われますが、私の青春時代は正にNo Jazz No Lifeだったのです。私はジャズギタリストを目指して上京して、紆余曲折を経て結果として作曲家の石井紘美先生との出逢いで琵琶に転向した訳ですが、ジャズは私の血であり肉であることには変わりないのです。今回かけるジャズジャイアンツと呼ばれる方々のレコードは本当に擦り切れるほど聴いて聴いて聴いて聴きまくって、血肉の髄まで染み渡らせてきたのです。

とにかく高校生の事はジャズのライブに行きまくっていましたね。あの頃は今では考えられませんが、ジャズの大物が毎月のように来日していて、静岡のような地方都市にもしょっちゅうやって来ました。書き出すとキリがないですが、ソニー・ロリンズやMJQ、エルビン・ジョーンズ・アートブレイキー&ジャズメッセンジャーズのようなレジェンドがコンサートで聴けたのです。ジェームズ・ブラッドウルマーみたいな、かなりマニアックな方々迄、静岡の地で聴くことが出来ました。考えてみれば凄い時代でしたね。また東京に出て来てからはパット・メセニーやチック・コリア等、最先端を走る方々のライブも数えきれない程聴きに行ってました。

私の世代ですと一般的な高校生はサザンやYMOが人気だったともいます。しかし私ははそういうものはほとんど目もくれずジャズまっしぐらでした。尾崎豊なんかは今聴くとまた感じるものがあるのですが、あの頃は全く耳に入りませんでしたね。中でも10代の終わりに生で聴いたマイルス・デイビスのコンサートは衝撃的で、今に至る琵琶のスタイルの源泉はマイルスにあると言っても過言ではない位に影響を受けました。これまでも何度もブログに書いていますが、永田錦心よりも鶴田錦史よりも誰よりもマイルスです。マイルスが常に時代の最先端を走り、ジャズを創り上げていった姿こそが私が琵琶に求める姿です。上記の動画は、1981年に私が新宿の野外特設舞台で聴いたマイルスグループのライブです。こうして動画を観ていると、あの時の衝撃が今そのまま琵琶の中に息づいていると確信できますね。

水藤錦穰師

ジャズと薩摩・筑前の琵琶はちょうど同じ時期に出て来た音楽で、一見全く関係ないようで、今比較してみると色々なものが見えて来ます。という訳でしゃべり出すと止まらなくなりそうなので、今回は気を付けないといけませんね。

一応今回かけるアーティストは、マイルス・デイビス、チャーリーパーカー、スタン・ゲッツ、カウント・ベイシー、サッチモ、そしてビリー・ホリデイ。勿論「Strange Fruit」もかけます。ビリー・ホリデイの歌をじっくり聴いたのは久しぶりでしたが、この「Strange Fruit」も今また色んな意味で投げかけるものを感じる歌だと思いました。

ジャズはこの百年程の歴史の中で驚くべき発展と変遷をしてきました。 私はその変遷の姿を見て、そこに夢を見ました。次々に変わって行くジャズの姿には、ついて行くのが必至という位でしたが、それこそがエネルギーだったと、今では思います。今ジャズは往時の勢いはないですが、また形を変えて、きっと受け継がれてゆくように思います。マイルス・デイビスと共にジャズは終わったなんて人もいますが、確かに今のジャズは創り出すより、いかに上手かという風になってしまいましたね。邦楽と全く同じ兆候だと思います。

私はその変遷の姿を見て、そこに夢を見ました。次々に変わって行くジャズの姿には、ついて行くのが必至という位でしたが、それこそがエネルギーだったと、今では思います。今ジャズは往時の勢いはないですが、また形を変えて、きっと受け継がれてゆくように思います。マイルス・デイビスと共にジャズは終わったなんて人もいますが、確かに今のジャズは創り出すより、いかに上手かという風になってしまいましたね。邦楽と全く同じ兆候だと思います。

マイルスは常に時代の最先端を走り、創り続けて来ましたが、彼自身の演奏スタイル自体は変わっていないのです。表面の形は時代と共に変わっても、核はずっと同じ。この核の部分を魂というのでしょうか。人間の生活や社会を見れば、音楽も時代と共に形が変わるのは必然ですが、人間として、日本人として、その核は変わらない。ここが一番大切な所であり、逆に表面は時代と共に変わるべきだと私は考えています。表面の形に固執すると、社会の中で弊害が生まれてきてしまう。邦楽も家元制度や旧来のしきたりを今の人に強制する事が、どれだけ邦楽の継承発展に支障をきたしているか、いい加減気が付くべきですね。

日本人は舶来のものを取り入れ、真似るのが好きです。それは奈良時代からずっと同じです。今世界のあらゆるジャンルの音楽を生演奏で聴けるのは日本だけかもしれません。もう随分と前にスウェーデンの民族音楽をやっているという女性がライブに来ましたが、共演していたスウェーデン人のグンナル・リンデルさんはその音楽を知りませんでした。それくらいニッチなものまで真似したがる、実に面白い民族です。だからただの物真似で終わるものも多いです。しかしそうした外側のものが日本の感性に取り入られ熟成されて行き、新たなものを創り出すところまで行くと凄いものを生むんです。平安時代に国風化された雅楽や声明から平家琵琶が生まれたのもそうです。それを生み出す力は、まだまだ現代日本にも残っているんじゃないかと思います。

形を変え、新たなものを生み出しながらも、魂はずっと受け継がれて行って欲しいものです。クラシックもジャズも、常に時代と共に在るからこそ世界の音楽に成ったのです。余計な衣は要りません。表面の看板ではなく、核の部分を持って時代へと繋げて行って欲しいものです。このコロナを経た今、様々な感性が変化し表に出て来る時だと思っています。そこからきっと次の時代が開いて行くんじゃないでしょうか。しっかりと核を受け継いだものが、時代の邦楽を創造して行く事を期待しています。

そして毎年のお楽しみはSPレコード選びだけではありません。実はマスターと私は「カレー仲間」でして、毎年SPレコードの選択が終わってから、カレーの名店に行くのが恒例なのです。今回は朝10時からSP選びをやり始めたのですが、朝から何故か二人とも無性に渋谷道玄坂のムルギーのカレーが頭に浮かんでいて、もうムルギーしかないという呼吸になっていましたので、渋谷までわざわざ二人でバスに乗って行き、しっかり食べました。ムルギーはカレー好きには知らない人がいない名店中の名店ですが、マスターはなんと16歳の頃から通っていたそうです。私も先代のおじちゃんの頃から行っています。

ここのカレーは先代の方が、戦前にミャンマー・ビルマに行った時に食べたカレーを日本で再現し、工夫して定着させたそうです。今や渋谷のムルギーと言えば、もうカレーの定番です。奈良平安の時代に雅楽を取り入れて、国風化したようなものですね。日本の食の文化は、こうして豊かになって行ったのだと、納得しながら大盛りを平らげてしまいました。

邦楽も長い時を経て愛される音楽であって欲しいものです。そして楽しい時間を享受できる平和な日々であって欲しいものです。