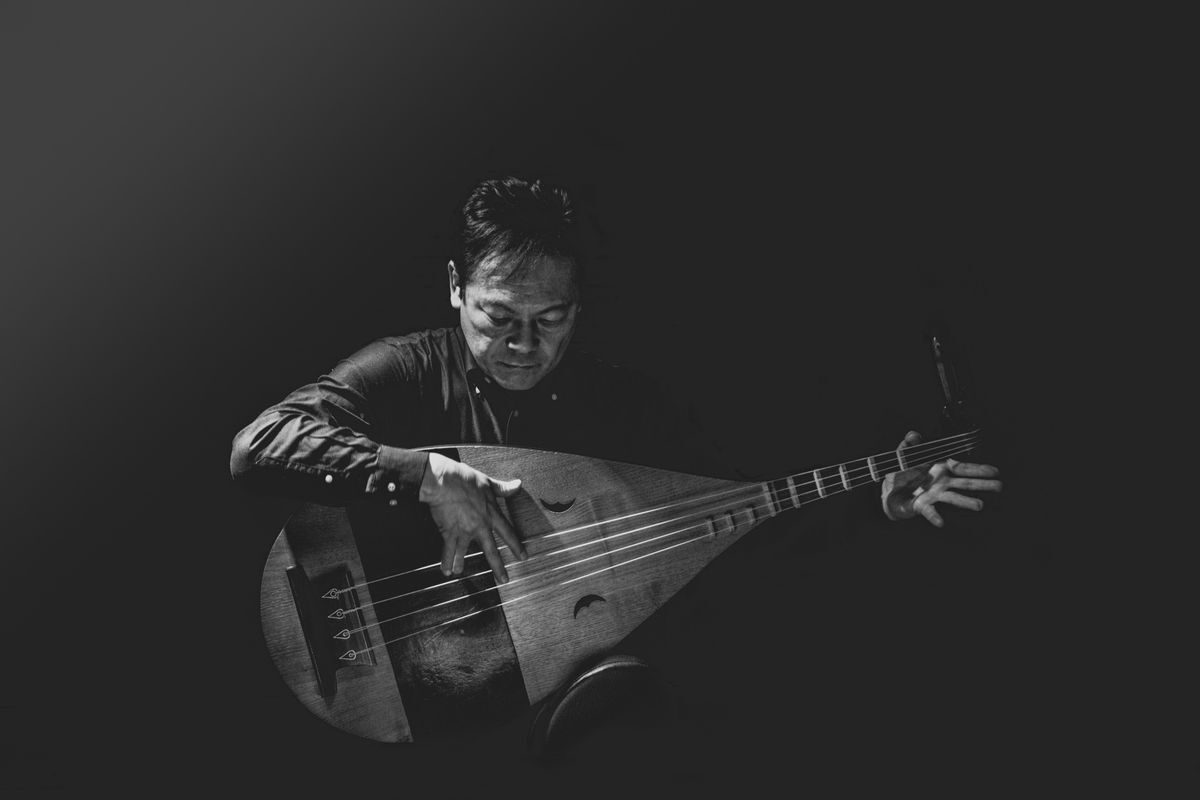

3.11の追悼集会に参加してきました。昨年はいつも開催していたルーテルむさしの教会が使用できなかったのですが、今年は大丈夫という事で久しぶりにあの礼拝堂で、独奏を1曲と、拙作「まろばし~尺八と琵琶の為の」を津村禮次郎先生の舞と共にやって来ました。

これは毎年思うことではありますが、この11年を振り返ってみると実に様々な事があり、やはり長い時間を経たことを実感しています。自分を取り巻く小さな世界を見ても、刻々と変化して行くものを感じずにはいられません。特にここ数年の様子は、とても「行く河の流れは~~」なんて悠長なものではありませんね。正に激流です。

3.11を迎える度に思うのですが、あの日からこれ迄の長い年月の中で、日本人は何を学んだのでしょうか。あの時「絆」という言葉が盛んに言われましたが、今コロナ禍になってみると、絆どころか、感染者を村八分状態にしたり、○○○警察のようなものが跋扈して、自分と意見の違うものを攻撃し合う有様。そこにはどう見ても愛や絆は感じられません。結局自分の身は自分で守るしかないという厭世観が強くなったような気すらします。

2017年福島県安洞3.11祈りの日にて 津村次郎先生、詩人の和合亮一さんと

3.11の後は福島でも何度も演奏してきました。最初はちょっと自分自身戸惑いつつ演奏したのですが、私は毎回、あくまで琵琶の音を奏でる事だけに集中しました。様々な想いは自分の中に持っていたものの「みんな頑張ろう」なんて事はとても言えませんでした。私が出来る事は心を寄せる事だけで、ただ琵琶の音を届ける事しか出来ないと今でも思っています。勿論今回も同様です。あの日から音楽とは何か、という問いを投げかけられて、自分でも多くの事を考えました。確かに現場ですぐに動くボランティアも大切ですし、目の前の人を元気にするエンタテイメントの力も素晴らしいと思う一方、当事者でない自分が上っ面の同情や、形だけの鎮魂を装って音楽を届けるなんてものは不遜な気がしてならないのです。だから私は皆で一緒に歌うような応援ソングは演奏しませんでした。

震災の年に福島県立美術館のホールで「経正」を演奏した時、地元の人々は20分程の長い曲にじっと聴き入っていました。曲は、西の海で亡くなった経正が霊として現世に出てきて、現世に残した溢れ出る想いに区切りをつけ、自ら祭壇の蝋燭の炎を消して成仏して行くというストーリー。それを私は淡々と演奏したのみであって、私の奏でる琵琶がどういう風に受け取られ、届くのか、そんなことは考えませんでした。実際にどう受け取ってもらえたのかも判りません。しかし入場を断るほどに満席だった会場には、異様なほどの緊張感がそこには漂っていていました。

黛敏郎さんの「音楽は祈りと叫びである」という言葉は、今でも心に刻んでいます。もし私の音楽に祈りがあるのだとしたら、私が出来る事は気持ちを寄せる・合わせる事だと思っています。目の前の事を祈り、亡くなった方を悼むという場合も、平和というような普遍的な祈りも、こちら側とあちら側という立場を持ったままでするのは無責任な同情でしかありません。

以前、大柴譲治牧師(現 大阪ルーテル教会牧師)が「理解するという事は上から目線ではない。むしろ下に立つことで初めて相手の言う事が理解が出来る。だからUnderstandというのです」と教えてくれました。少なくとも祈りや鎮魂というものは、何かしらのチャンネルで気持ちを合わせて行く事が出来なければ、とても言葉を発する事は出来ません。勿論行動する事も出来ません。音楽家は、そのチャンネルを創り出すのが役割なのかもしれない、と最近よく思うのです。

能は、ワキの旅の僧が霊と出逢い、共感する事で鎮魂に繋がって行くと言います。僧自らは体験していないけれども、心を共にすることで霊は鎮魂され成仏して行く。日本の芸能はこうした鎮魂で成り立っているとも言われます。平家琵琶などは正にその典型だと思いますが、琵琶や笛の音は共感を霊媒するものなのかもしれません。

今、私達はコロナによる社会の変動やリアルな戦争の報道、そして度重なる自然災害、そんなものの中に居ます。こういう時期に生まれたのも一つの運命でしょう。

この3.11は、鎮魂と共感。そして愛を持って生きる事の大切さを教えられた日であり、この日を忘れずに繋いで行こうと、今年も思いました。