先週は寒の戻りというのでしょうか、結構寒く感じる日が続きましたが、週が明けてようやく新緑の季節に相応しい陽気となって来ましたね。この陽気につられるように演奏活動の方も動き出して来ました。

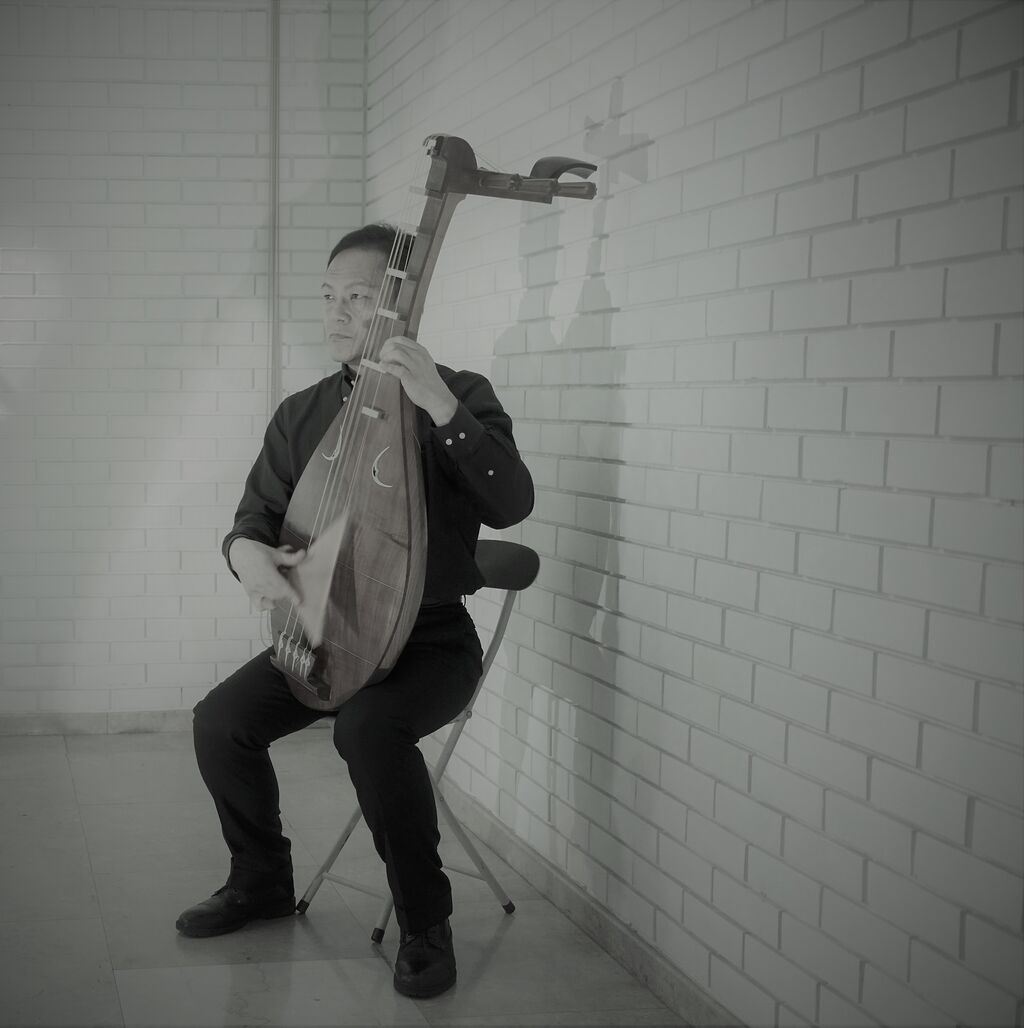

2月の琵琶樂人倶楽部にて、Vnの田澤明子先生と Photo 新藤義久

今週はUniversity of Creativityという所の企画で、ホログラムの技術を使ったデモ公演があります。イザナギの冥界下りを台本にして、安田登先生と先生の劇団メンバーとでやります。今回は関係者のみの公開なのですが、今後の展開が面白くなりそうな公演です。

そして連休明けには、川崎の「アジアンフェスタ」にて、尺八の晄聖君と参戦します。今回は初めてなので、軽いライブなのですが、こちらも今後の展開が面白そうです。また先日お知らせした「人形町楽琵会」がすぐ控えていて、6月には「良寛」の舞台が、中島新宿能舞台で再演されます。今回は前回と同じ、能の津村禮次郎先生とダンサーの中村明日香さんと私の3人での上演です。このほかレクチャー的な仕事もありますし、毎月の琵琶樂人倶楽部も無事に行っています。ようやくここに来て例年の動きが出てきた感じですね。昨年はあんな事態でしたが、かなりの忙しく年末迄飛び回っていたので、今年は冬眠が空けて、やっと「遅い芽吹き」の時期を迎えたという感じです。

今後のコロナの状況が判らないので、順調という訳には行きませんが、それでもこうして動き出してきたのは嬉しい限りです。

昨年の「良寛」公演、能楽師の津村禮次郎先生、ダンサーの中村明日香さんと

舞台の予定が入ると、気分も盛り上がります。やっぱり舞台あっての自分だなと、つくづく思いますね。

今年は年明けから舞台も少なく毎月の琵琶樂人倶楽部と、配信の仕事が月一で入っていた位で、ほぼ家の中に居たので、只管普段聴きたいと思いながらじっくり聴けなかったCD、読めなかった本などに向かい合っていました。パット・マルティーノの復帰後のCDをほとんど買いそろえて、毎日聴き、80年代のマイルスの作品もかなり聴いていました。本は、森有正の作品や安田章生の「日本の芸術論」等、ちょっと重めのものを改めて目を通してみて、良い発想を得ることが出来ました。音楽に関しては現代音楽などのシビアなものも普段から聞いているのですが、読書に関しては、重めの作品だと、じっくりと腰を据えてかからないと入ってこないので、こういう時期にまとめて読むことにしています。

2月の琵琶樂人倶楽部にて、Photo 新藤義久

2月の琵琶樂人倶楽部にて、Photo 新藤義久これらは自分の目指すものを突き詰めて行く為に、とても大事なことで、核心となる部分を今一度見直す作業と言っても良いかと思います。ちょっと追い詰めるような感じでしょうか。私の場合は、この他に現代音楽も入って来るのですが、自分にとって、何が身近で、何が異質なのかを確認する事は大事なことです。

音楽を生業として世の中で生きて行くには、オタクのように好きなものだけに囲まれて、自分の小さな世界にだけに視野を向けているような状態では、活動が成り立ちません。世の中の流れを知る為にも色んなものを見聞きすることは大切な仕事です。しかしそれは、自分でも気が付かない内に余計なものや事に振り回され、自分の核心の部分が霞む事も多々あるので、時々自分の一番自分らしい世界を取り戻す為に、断捨離やリセットをかけることが必要なのです。でないと自分の感性に「純度」というものが保てない。

特に日本人は「普通」という概念に囚われやすく、周りからは勿論、自分自身でも圧力をかけてしまいます。そんな環境に振り回されることなく自分の求めるところを求め、且つ広く柔軟な視野と感性をバランスよく保つことの出来る人だけが、音楽を生業として行ける。今迄音楽家として長い事活動してきましたが、年を重ねるごとに、このバランスの重要さを強く感じますね。

今年に入って、なかなか次の作品を

形にすることが出来なかったのですが、自分の核心を見つめ直したことで、やっとおぼろげだった曲の姿も具体的に見えてきました。またこの所見直した、これ迄の作品を演奏する機会もそれなりにあったので、推敲を重ねられたのも良かったですね。そういう意味で、この自粛期間はとても有意義でした。

形にすることが出来なかったのですが、自分の核心を見つめ直したことで、やっとおぼろげだった曲の姿も具体的に見えてきました。またこの所見直した、これ迄の作品を演奏する機会もそれなりにあったので、推敲を重ねられたのも良かったですね。そういう意味で、この自粛期間はとても有意義でした。

それから先日新しい撥の事を書いたおかげで、よく撥について聞かれることが多くなったのですが、新しい撥は、なかなか良い感じです。まだもう一歩私の音に成り切れていない所もあるのですが、この撥に変えたことで、音の輪郭が際立って、弾法にも切れが出てきたことは確かです。ちょっとパワフルに傾くきらいはあるのですが、これによって曲に対する発想も変わってきましたし、良い刺激となっています。

私は、楽器についてブログでも色々と書いていますが、琵琶は私の相棒ですので、徹底的にこだわらずにはいられません。だから自分の創りたい音楽に必要だと思うものは、無理をしてでも揃えて来ました。逆に無駄なものはなるべく手元に置かないようにしてきました。やりたいことが従来の琵琶樂の形ではなかったので、おのずから楽器も従来の物ではイメージした音が出ないし、常に自分の音楽を表現するために楽器のポテンシャルを最大にまで引き上げるべく、改造もどんどんしてきました。いつも書いているように、調整は常に欠かすことはありません。薩摩の中型大型二面づつ、そして樂琵琶の計五面は、常に最高の状態を保ってスタンバイしています。今回の新たな撥はそのクオリティーを更に押し上げたように感じています。ギタリストでしたら、楽器談義で朝まで盛り上がれる人がゴロゴロいますが、琵琶ではなかなか好敵手に恵まれないですね。

ストライプハウスにて Photo 新藤義久

もう私も年齢的にはいい年になっていましたが、これからが自分の本番だという気持ちが強いです。マイルス・デイビスは「あなたの最高傑作は」と問われた時に「Next One」と答えたそうですが、私も常にそんな姿勢でいたいものです。

桜の季節も過ぎましたが、我が家の近くの善福寺川緑地では、もう新緑の若葉の勢いが日に日に増して、花の時期には無い、新鮮なエネルギーを感じます。これから日本や世界がどうなって行くかは判りませんが、じっくりと構えて納得する活動を展開して行きたいと思っています。舞台を控え、塩高スペシャルの琵琶五面も気合が漲っているように見えますな。