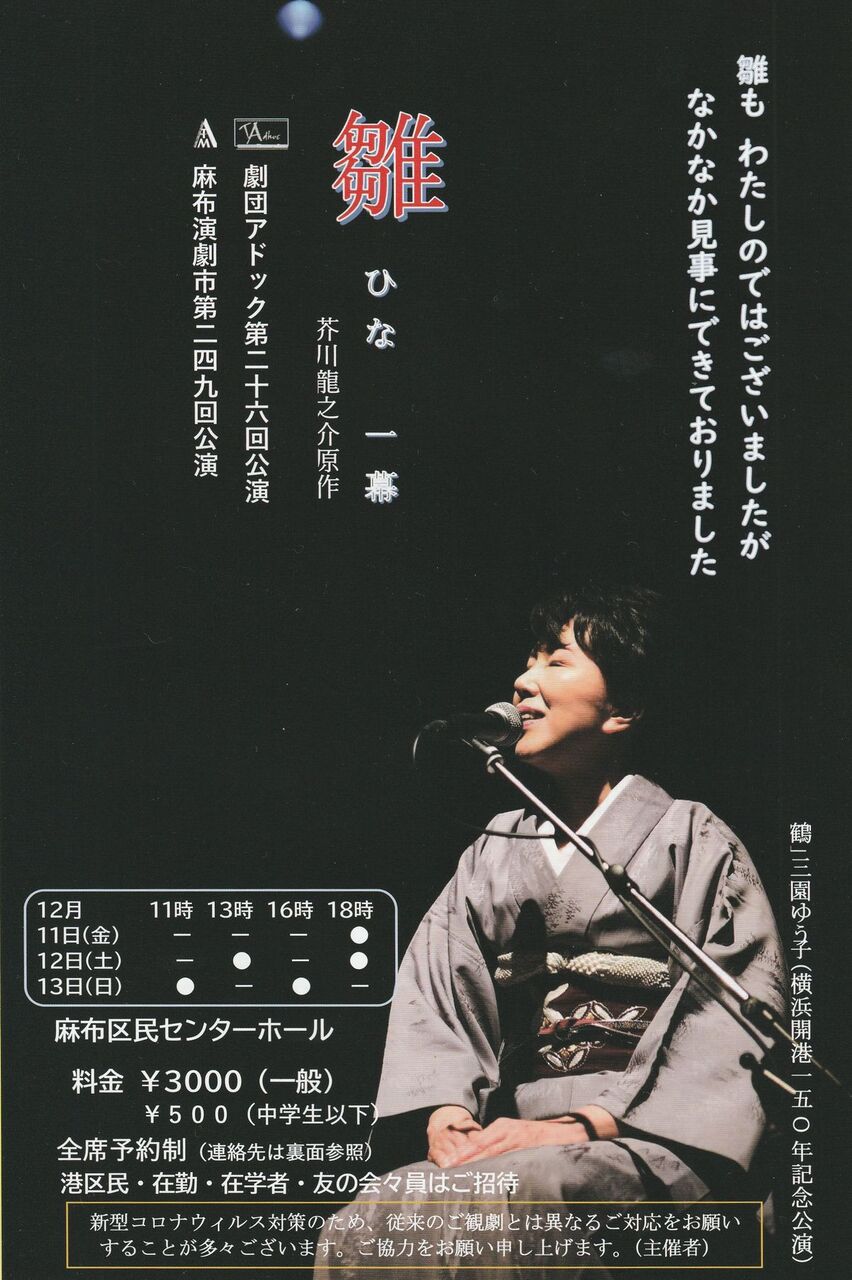

先週末は麻布区民センターホールにて、劇団アドック公演「雛」(昨:芥川龍之介 脚本:神尾哲人)の音楽を担当してきました。

劇団主催の伊藤豪さんと三園ゆう子さんと出逢ったのは、もう20年近く前だったように思いますが、これまで様々な作品の音楽を担当させていただきました。この「雛」だけでも3回やっています。2014年には川崎能楽堂にて、琵琶・筝・尺八と共に三園さんの一人語りの形で、三浦綾子原作の「母」をやったこともあります。今回も楽しくやらせていただきました。

笛の小泉なおみさん、主演女優の三園ゆう子さんと

今回の音楽は、笛と琵琶のみによる演奏。相方は笛奏者の小泉なおみさんでした。小泉さんとは島根グラントワで以前ご一緒していましたので、最初からとても良いアンサンブルが出来上がり嬉しかったです。曲は新たに「雛」のテーマを私が作曲して、更に小泉さんが伴奏などを付けて編曲したヴァージョンも作ってくれたので、劇中だけでなく、終演後にも流してもらいました。小泉さんはモダンなセンスと技を持っている演奏家なので、今後もライブなどでお手伝いして頂こうと思っています。

私は琵琶で活動し出した25年前から、ずっと毎年演劇やダンスの舞台の音楽を担当してきました。アングラな劇団から、舞踏、バレエ、コンテンポラリー、能、日舞、地唄舞、フラメンコ、中国舞踊…もう何でも来いという感じで、毎年やらせてもらっていますが、とにかく舞台を皆で創って行く感じが面白いです。普段私は、一人かせいぜいデュオばかりなので、大人数でワイワイ言いながら、様々なやり方で作品を創り上げやって行くのは、とても新鮮なのです。

ダンサーや役者の方々と音楽家はエネルギーの出し方が違うので、基本的に全体のやり方はお任せして、口は出さないのですが、私はどうにも天邪鬼なので、公演中も様々なアドリブを入れて、アプローチをしています。今回も琵琶ソロの部分は毎回アドリブ。最終日はちょっとカマしてしまいました。すいません。

ロビーに飾った雛人形を前に、劇団主催の伊藤豪さん、小泉さん、三園さんと

アドックではこの「雛」が旗揚げの作品で、その他三浦綾子の作品を多く上演しています。小林多喜二の母の語りで始まる「母」や「壁の声」「青い刺」等重厚な作品を多く取り上げています。楽しくて、軽いスタイルの、現代的な演劇とは違いますが、門外漢の私でも、稽古からずっと付き合っていると、そこには一舞台人として、芸術家として多くの得るものを感じます。こういうオーソドックスな社会派の演劇は、流行りではないかもしれませんが、特に若手の方には、ベテランから直接指導を受けることが出来る、良い勉強の場でもあると思います。是非是非頑張って欲しいですね。

芸術系に関心の高い若者は、ともすると前衛的なものや、流行の最先端を行っているものに目が行きがちで、オーソドックスなものを軽視しがちです。特に現代の日本では、美術や演劇が好きだというアート系の人と話していても、ほとんど古典文学や古典芸能の話は出て来ません。知識も無いし、自国の古典に関心がない。最先端の情報はどんどんと流れてくるので、最先端を知らないと「時代について行けない」などと思って、そちらにばかり目が行くのでしょうが、是非自分の足元に多くの遺産があることに気付いて欲しいですね。まあ流行りもの、舶来ものに弱い日本人特有なのかもしれませんが・・・。

先週の琵琶樂人倶楽部にて

先週の琵琶樂人倶楽部にて世界一の長い歴史と文化を誇るこの日本に於いて、平家物語一つ知らない人がほとんどというのはどう考えても、今後の日本にとってもったいない。戦後の教育の失敗だと思います。古典の中に次の時代を生きるヒントは山のようにあるし、現代の抱えている問題も古典を通して見えてくる。何故なのか??。それは長い時間を経て、様々な時代を経ても尚残ったものだからです。目の前の情報ではなく、その時の流行りでもなく、この風土の中で生き抜くための、普遍的な基本情報のようなものが、古典の中には詰まっているのです。せっかく世界一の情報が目の前にあるのにそれを見ようとしないのは、もったいないとしか言いようがありませんね。

これは芸術の部分だけでなく、日常の暮らしに於いても言えることで、現代の日本では、「受け継ぐ」という事が、まるで出来ていないように思えるようなことが多々あるのです。日々とても危ういものを感じています。

私自身、日本音楽の最先端に居ようと常に思っていますが、過去があるからこその最先端なので、古典やオーソドックスなものは常に視野に入れています。入れなければ、とても最先端には居られません。古典を知らなければ何が新しくて、何がただの焼き直しなのかの判断すらつきません。

今回のような演劇舞台は、派手な演出がある訳ではなく、大変地味なものです。しかし受けを狙ったり、奇をてらったりするものになりつつある現代の舞台において、人が舞台に立つための大切な内容が、そこにはあるように思いました。芥川の書いたこの作品自体が先ずは素晴らしいし、更に脚本演出の神尾哲人(伊藤豪)さんが受け継いできたものは、その前に何代にも渡って受け継がれてきたもので、そこには大きな蓄積があるのです。舞台人として

の大事な、大切な言葉がち散りばめられて作品となっているのです。是非若手にそれを受け継いでもらいたいですね。

の大事な、大切な言葉がち散りばめられて作品となっているのです。是非若手にそれを受け継いでもらいたいですね。

古典のレールの上に乗る必要は無いし、アイデアに関しては、古典に関係ないような新しい頭脳から出てきたものにこそ新鮮な魅力があったりもします。古典を大事にすることと、寄りかかることは全く違うので、古典を勉強してエリートのような顔をしているのはただの俗物。愚の骨頂です。ろくに受け継いでいないのと同じです。そしてそんな人が古典の世界には沢山居るのも事実です。

しかしだからといってそこで古典と断絶するのではなく、今こそ素直な感覚で、世界一の歴史を誇る日本の古典に接し、そこから次世代の舞台を創り出して、更に次の世代へと繋げて行ってもらいたいですね。

今年は、舞台に立てずに終わろうとしている人もいる事でしょう。こんな時に、私は有り難いことに大小様々な舞台に立たせてもらっています。明日はセルリアン能楽堂にて、東西の冥界下りという舞台もやるのですが、実に面白い内容になっております。残念ながらチケットは既に完売とのことですが、また別の機会に、どこかで再演が出来たらいいな、と思っています。

どう受け継ぐかも確かに才能の内ですが、どう受け継がせるかも我々世代の大きな課題だと思います。この日本の滔々と流れる素晴らしい文化を、次世代に、またその先の世代に繋げて行きたいですね。文化こそ人間。この灯を消してはならないのです。

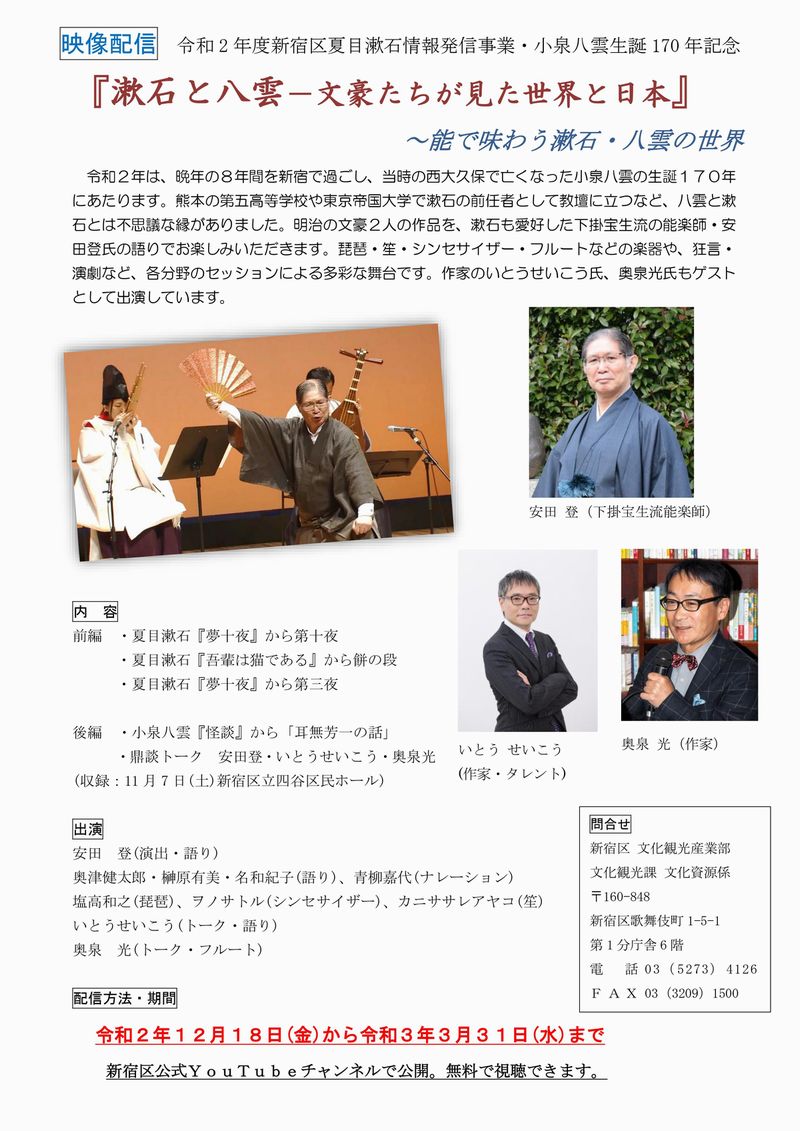

追伸:18日より、先日収録した「小泉八雲生誕170年記念『漱石と八雲-文豪たちが見た世界と日本』~能で味わう漱石・八雲の世界」~新宿区夏目漱石情報発信事業の動画がYoutubeで配信されています。是非ご覧ください。