長い梅雨が明けて急に暑さが来ました。それもかなり蒸し暑く、体には結構厳しいですね。コロナウイルスも未だ落ち着きませんし、地元のお祭りも中止になって、どうにもすっきりとしない夏となってしまいました。

先月のあうるすぽっとの舞台写真が送られてきました。今回は「漱石と八雲」と題したシリーズの第二回目。今年は漱石の「夢十夜~第一夜」「吾輩は猫である~鼠の段」、八雲の「破られた約束」の3本です。

撮影:川面健吾 提供:あうるすぽっと

この舞台はYoutubeの「あうるすぽっとチャンネル」にて18日より無料配信がありますので、是非ご覧になってみてくださいませ。現在は昨年の舞台のダイジェスト版がご覧になれます。

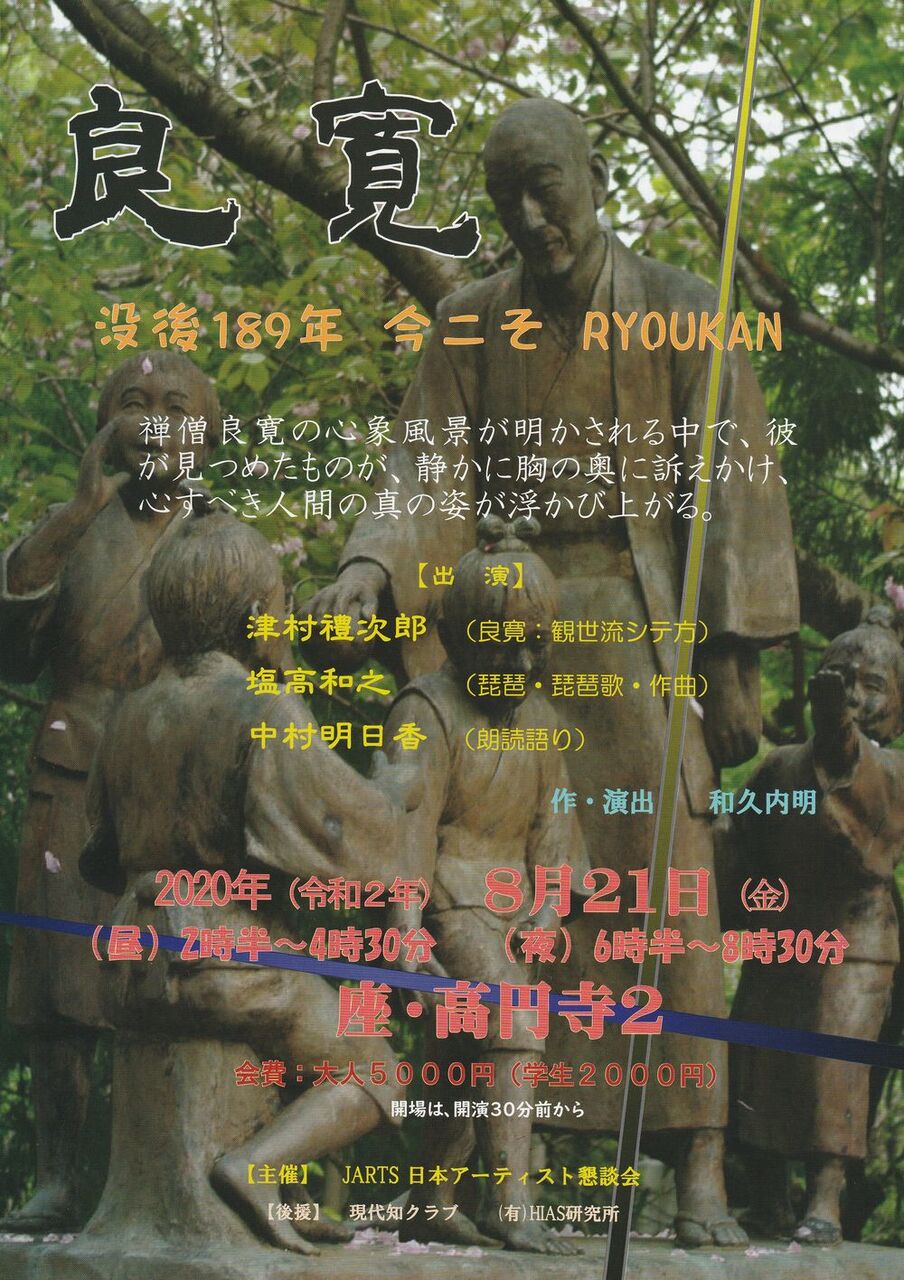

また今月は座・高円寺にて、戯曲公演「良寛」があります。和久内明先生の脚本で、共演は津村禮次郎先生、中村明日香さんです。これまで何度も上演してきましたが、今回は脚本がかなりすっきりして、良い感じに仕上がっています。8月21日、昼夜の二公演です。

また今月は座・高円寺にて、戯曲公演「良寛」があります。和久内明先生の脚本で、共演は津村禮次郎先生、中村明日香さんです。これまで何度も上演してきましたが、今回は脚本がかなりすっきりして、良い感じに仕上がっています。8月21日、昼夜の二公演です。こんな時期にとても良い仕事をさせてもらって、感謝しかありませんね。舞台活動が今後どうなって行くかは判りませんが、こうして機会を頂けることを本当にありがたく思っています。この秋も機会さえあれば、質の高い仕事をやって行きたいと思っています。

そして前後しますが、16日は夏恒例の琵琶樂人倶楽部SPレコードコンサートです。

第一部が琵琶なんですが、今回は珍品ばかりを揃えました。マニアの方は必聴ですよ。乞う期待。第二部は古関裕而の曲を当時の色々な歌手の歌で聴いていただきます。昔の歌手は本当に皆さん上手いですね。何とも情感があって、聴いていて実に気持ち良いです。8月16日午後6時開演です。いつもより開演時間が早いので、お気を付け下さい。

昨年のSPレコードコンサート。後ろにあるのが日本に数台しかない蓄音機クレデンザ

今年のこの混迷はまだ当分続くようですが、個人的にこの混迷で見えてきたものも色々とあります。私がこの小さい頭で色々と思うに、人間はきっとこの現状を乗り越えて行くだろうという事と、日本社会は痛みを伴いながらも、次のステップに向かうだろうという事を感じています。まあ残念な事も多々ありますが・・・・。

前回の記事で、地の時代・風の時代という事を書きましたが、今でも地球上のどこかで常に紛争や戦争が起きていて、全く止むことがなく続いています。途上国では搾取と非道が未だまかり通っていて、先進国と非先進国のその格差は広がるばかり。先進国の飽食はその格差があるからこそ実現し、その格差が紛争を生み、またビジネスも生むのです。

一方、市井に暮らす我々は、TVを見ながら、おびただしい程に毎日毎日提供されるエンタテイメントに興じ、目の前の楽しさを追いかけ、物事を深く考えないように、思考を停止させられています。一杯のコーヒーの裏側にどれだけの理不尽な事実があるのか、考えようともしないように洗脳されていると言っても良いのではないでしょうか。

そしていよいよこの歪んだ世の中の限界と、積み重ねてきた罪が、目に見えないウイルスによって暴露されているような気がします。この「地の時代」は、今、最後の結末へと導かれ、とどめを刺されるところに来ているのかもしれません。人間は来たるべき時代に歩みを進める資格があるかどうか、審判にかけられているのではないでしょうか。

日本橋富沢町楽琵会にて、能楽師の津村禮次郎先生、筑前琵琶奏者の平野多美恵さんと

次世代に地球をつなげて行くのは、政治でも経済でも軍事でもなく、芸術なのかもしれないと私は思っています。芸術が多様性を受け入れ、自由な精神を喚起させ、人間を因習から解き放し、本来の人間の素直な姿を謳歌するものなら、次世代への答えは芸術の中にあるでしょう。しかし音楽も今やショウビジネスによって、一つの売れる商品となって、更には現実におけるストレスのはけ口になってしまっているのではないでしょうか。それらショウビジネスの土台となっていた感性=資本主義=パワー主義ではもう世界は回らないように思います。少し極端かもしれませんが、資本主義やショウビジネスというのは、人類にとってコロナ以上の強烈なウイルスではなかったのか。今ではそんな風にも思えて来ます。

情報が瞬時に駆け巡る時代に在っては、以前はカモフラージュされていた都合の悪い真実が、一気に白日の元に晒されるのです。もう目の前に見える偽りの豊かさという幻想から逃れ、人間にとって、地球にとって本当に必要なものは何か、考えるようになって行かないと!。

上:アゼルヴァイジャン国立音楽院 ガラ・ガラエフホールのセミナーにて

下:ウズベキスタン イルホム劇場公演リハーサル中

私が何かできる訳ではありませんが、少なくとも、この手を、こぶしを握り締める手から、誰かを抱きしめる手に変え、そして武器を持つ手を、楽器を奏でる手にしたくなるような世界を奏でたいですね。力を誇示し、レイシスト的な民族主義や偏狭なイデオロギーを表す音楽はもう無くなって欲しい。あらためてH氏の言っていた「愛を語り届ける音楽」というキーワードは、「風の時代」を象徴する言葉の様に思えて来ます。

私は琵琶を担いで世界中を巡って、多くの人と音楽を創って行きたいのです。上の写真は11年前にシルクロードの国々をツアーで回った時のものです。各国の音楽家と交流し、半月程色々な国を巡ったツアーでした。ウズベキスタンでは、拙作「まろばし~能管と琵琶の為の」を、イルホム劇場の音楽監督でもあるアルチョム・キムさんが編曲し、ミニオケを加え、現代のノヴェンバーステップスのような形にしてくれて、現地の音楽家と演奏しました。アゼルバイジャンのバクー音楽院では、特別講座を開いて現地の音楽家達と交流しました。

音楽に国境は確かにあるけれども、音楽家は言葉は通じなくても、音を出せば心を通じ合える。そんな「風の時代」を早くを迎えたいものです。