昨年の善福寺緑地

正月気分も抜け、いつもの日常が戻ってきました。もう散歩に出ると梅に目が行くという、何ともせっかちな性分です。今年は年明けに小さな歌曲を作り、その他前々から考えていた薩摩琵琶と洋楽器による、オリエンタルムードの作品にも着手しました。タイトルは「Eaynayk(君の瞳)」としました。先ずは手始めなので、まだアイデアを詰め込んでいるだけな感じですが、ゆくゆくはもっとメロディアスで、「Sirocco」や「塔里木旋回舞曲」にも匹敵するような作品を創りたいと思います。

昨年の日本橋富沢町楽琵会より。Vi:田澤明子さん 笙:ジョウシュウ・ジポーリン君

photo新藤義久

私は作曲を勉強していた20代の頃、石井紘美先生から「実現可能な曲を書きなさい」とよく言われました。それが身に染みているのか、どうしても作曲している時、舞台で演奏している姿が目に浮かんできます。またこれ迄本当に良き相方に恵まれてきたこともあって、合奏曲を作曲している時には、初演を予定している方の演奏している姿が必ず出てきます。オタマジャクシを書きながら「この人ならこんな感じでやるだろう」と、その相方が演奏している姿を思い浮かべながら作曲しているのです。それとその曲をどんなプログラムの中の何曲目でやるのか、作曲しながら舞台全体を想像して、シミュレーションして作って行く感じです。どうも舞台に直結していないと筆が進まないのです。

私は演奏することで生活の糧を稼いでいる訳ですが、私はすべての仕事で自分の作曲したものだけを演奏していますので、その創った曲を聴いてもらうために演奏していると言った方が良いですね。いわゆる腕一本で、あらゆるタイプの曲を弾きこなし、様々な仕事をこなして生き抜いている、いわゆる「プレイヤー」とは全然違うやり方だと思いますが、私はずっと自分で作曲し、そして演奏して、舞台を張って生きてきました。それが私のやり方です。ですので、流派で習った曲を舞台で演奏するという事はありえないですね。「祇園精舎」や「敦盛」「壇ノ浦」等、平家物語をやるにしても全て歌詞から作曲迄私の創ったものしか演奏しません。それが私の矜持というものです。

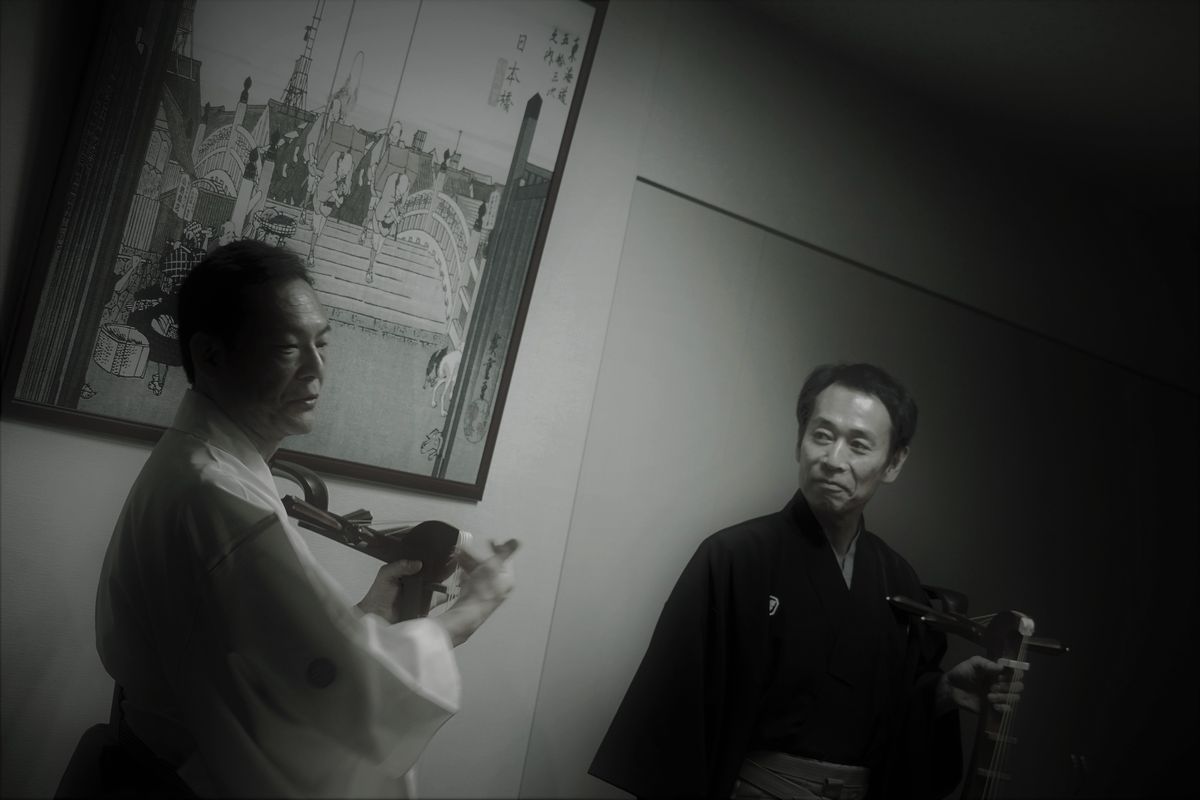

川崎能楽堂にて

左の写真は10年前にアンサンブルグループ「まろばし」を立ち上げた時のものですが、故香川一朝さんを中心にして毎年開催していました。毎回全曲を私が書き下ろしてやっていましたので、この頃は常にスコアブックを持ち歩き、何処へ行っても譜面を書いてやっていましたね。メンバーも琵琶の他、尺八・筝・笛・日舞という構成でしたので、この編成で色んな曲を書きました。尺八が都山と琴古、二つの流派の方が在籍していた時期もあったので、尺八二重奏を作ってみたりして、とにかくこのメンバーで出来るものはどんどんと書いていました。

尺八琴古流:故香川一朝 都山流:田中黎山 川崎能楽堂にて 作曲:塩高和之

琵琶を手にして、もう随分と長い時間が経ちましたが、考えてみれば、私は曲を創ることと琵琶を弾くことがイコールなのです。いわゆる琵琶人とは随分と違う志向であり、やり方ですが、まあこんな奴が一人くらいいても良いでしょう。自分のやりたい曲を作って、やっていけるのですから、ありがたいことだと思っています。薩摩琵琶の歴史はちょうど軍国時代に当たることもあって、そのセンスは私にはまったくもって圏外なので、自分で作曲するしかないという訳です。

昨年の日本橋富沢町楽琵会にて。Vi:田澤明子先生、Fl:久保順先生と

昨年の日本橋富沢町楽琵会にて。Vi:田澤明子先生、Fl:久保順先生と現代はボーダーレスな時代。国籍・人種は勿論の事、エイジレスであり、ジェンダーレスが時代の潮流です。フィンランドでは30代の女性首相が誕生しましたし、性別そのものを超えて活躍している人も結構居ますね。また中学生や高校生が考えたことがそのまま時代の最先端技術になったり、10代の若者が世界を大きく動かす、そんな時代に我々は生きているのです。もう古い価値観では世の中は動きません。一般の会社などでも、今頭の中をどう変えて行くかがキーワードになっているようで、盛んに幹部クラスのセミナーをやっています。私みたいな者でも、安田登先生に連れられて企業研修などに呼ばれる機会も増えてきました。古い価値観にこり固まっていたら、時代を生き抜くことが出来ない、そんな時代になってきました。私なりでしかないですが、これからも囚われずに、世の中にコミットしつつ私のやり方でやって行こうと思います。

左:昨年広尾東江寺にて。右:昨年浅草屋形船にて 能楽師の安田登先生 狂言師の奥津健太郎先生と

ここ数年で、原点回帰という事が自分の中でだんだんと感じられるようになってきたのですが、今年は更にそれが加速して行く気がしています。それは自分の世界の充実であり、洗練であり、発展でもあると思います。

昨年は「西風」という曲が、何度も失敗を重ねながら、デュオのヴァージョンが完成しました。何度も舞台にかけ。失敗を重ねながらやっと完成という難産でしたが、これから良いレパートリーになって行くと思います。また「四季を寿ぐ歌」全6曲もとりあえずの完成に至りましたし、小さな歌曲も作曲しました。今年は先ず上記の「君の瞳」を完成させて、次は「二つの月」に続く薩摩琵琶と洋楽器による現代曲も完成させたいです。きっと今年中には出来上がることと思います。

昨年日本橋富沢町楽琵会にて、石田克佳さんと photo 新藤義久

年を重ねれば重ねる程に、自分らしい自分のやり方、そして志向になって行きます。それは無理をなくすという事です。ただ自分の小さな世界に留まり浸ってしまってはただのオタクであり、何も作り出せません。常に世の中と共に在り、自分を取り巻く環境と調和して行く事が何よりも基本だと思っています。私はショウビジネスの音楽はやっていませんが、既にネット配信などでマーケットは世界になっているし、世界の中の自分という部分を意識せざるを得ません。そしてこれからの世の中は、声を上げるべき所はどんどんと上げなければいけないし、変わるべきところは積極性を持って変えて行かないと、時代の中に埋もれて行くだけです。これからも次世代スタンダードを創って行くつもりで、作曲し、琵琶を弾いて回ろうと思っています。

さて、今日は今年初めての第145回琵琶樂人倶楽部。筝の内藤眞代さん、笛の長谷川美鈴さんを迎えての新春らしい華やかな会です。是非お越しくださいませ。

今年もよろしくお願いいたします。