先日、渋谷セルリアン能楽堂にて「小町花伝」を上演してきました。

これは、年老いた小野小町の事を描いた、能「卒塔婆小町」を題材にした現代劇だったのですが、先ずは第一部として謡曲「卒塔婆小町」を安田登(能楽師)、奥津健太郎(狂言師)、玉川奈々福(浪曲師)の各氏が朗読(?)。それに私が琵琶を付けて、聴いていただきました。それも安田・奥津の能チームは古語、奈々福さんは現代語という時空を超えたやり取りが面白かったです。

その後、劇団mizhenによる、「卒塔婆小町」を題材とした4部形式のオムニバスの「小町花伝」の上演に、私と明和電機でご活躍のヲノサトルさんが音楽を付け、アフタートークでは内田樹先生も登場して、作演出の藤原佳奈さん、安田先生と縦横無尽に語り合うという、なかなか豪華な会でした。能楽堂にシンセを持ち込んでカラオケまで歌うという斬新な演出で、役者の熱演も相まって、感性が自由に羽ばたく素晴らしい内容でした。劇中歌がまたとても素敵で、シンプルな歌詞とメロディーが実に良くこの作品を表していて、今でもふと頭の中で鳴っていることがあります。素晴らしい曲でした。この公演はメディアにも色々と取り上げられていたようで、評もネット上に多数出ているようですので、是非ご覧になってみてください。

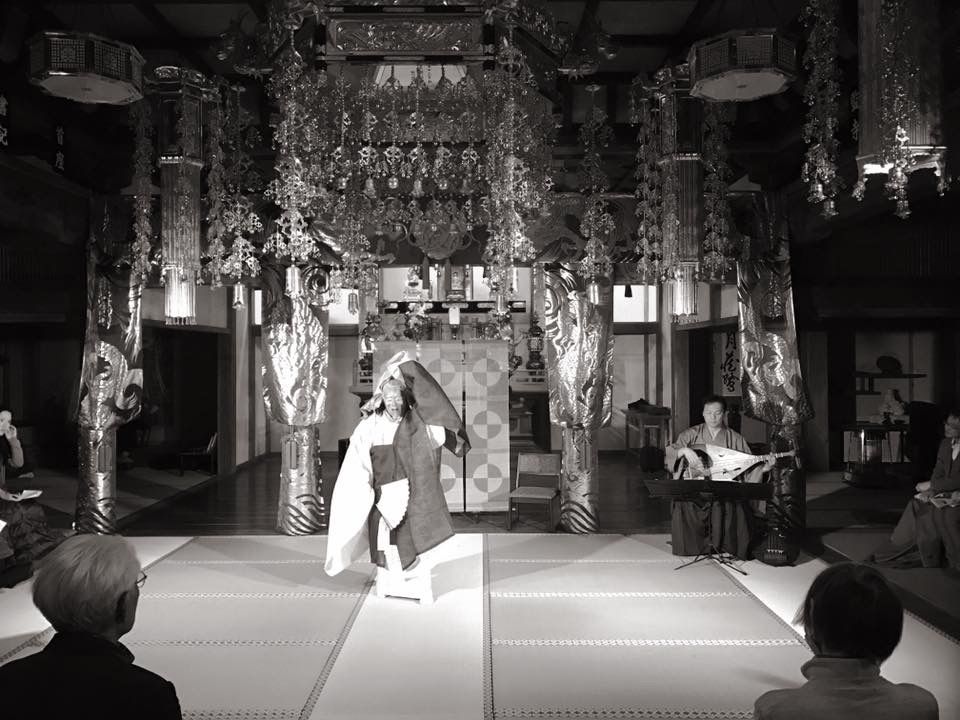

能楽師 津村禮次郎先生と

能楽師 津村禮次郎先生と

私は琵琶を始めた最初から、ダンスや演劇、語り・朗読といった方々に声をかけてもらって、もう20年もそんなコラボレーションをやっています。ダンス系が特に多く、日舞や能からクラシックバレエ・舞踏までジャンルも幅広く、良い経験をさせてもらっていますが、ダンスと音楽はパートナーシップが強いので、音楽によって、ダンスもかなり表情を変えます。中でも能と舞踏の方はアドリブが効くので、やっていて面白いですね。先日も安田登先生と俳優の佐藤蕗子さん(mizhen)と私で「耳なし芳一」をやったのですが、私が結構アドリブをかましたので、何度もやっているはずの作品も随分と感じが変わりました。佐藤さんは、安田先生と私のアドリブの応酬にびっくりしていましたが、それに答える彼女もなかなかのもの!。期待が持てます。Liveな感じは、私の真骨頂ですので、こういう共演は嬉しいですね。

日舞の花柳面先生と

逆に、演劇系の方は、音楽を従えるという感じになることが多いですね。どちらも面白いのですが、弾く姿勢は随分と変わります。演劇の方は、役作りやスタイルなど、創り上げて、練り上げて舞台にかける方が多く、また演出家が居ることがほとんどですので、役者本人の範囲では少し即興はするものの、こちらの即興に答 えて、舞台の上で音楽と呼応して行くという方はほとんど見たことがありません。これは良い悪いではなく、それぞれの特徴ですね。

この違いがどこから来るのか、前から思っているのですが、ここ10年で、それは言葉があるからだと、私は結論付けています。まあ弾く方としては、即興性も欲しいし、舞台上での完成度も欲しいし、音楽と、踊・語・演がブレンドして行くのが理想なんですが、言葉が入いると難しいですね。

どうしても言葉の持つ具体性が先行してしまって、音楽は従になってしまう。音楽の持っている抽象性と、自由に時間軸を行き来出来る性格が、言葉の時間軸と相容れないことが多いです。これが能のような古語だと、一気に抽象性が増して、一緒に時間を行き来することが出来るのですが、不思議なものですね。

現代語では、どうしても時間が先へ先へと進んでしまいます。詩のようなセリフでしたら、時間を超えてゆくこともできるのでしょうが、日常的な言葉では、なかなか時間軸は自由になりません。しかし古語だと、そういう前進性をあまり感じないのです。勿論内容も昔の出来事というのもあるのでしょうが、多分に古語の持つリズムがそうさせるのでしょうね。このリズムの違いはもう少し探究してみたいと思っています。そういう意味でも今回の「卒塔婆小町」の、古語と現代語が交互に現れる手法は、面白かったのです。

来月、朗読の櫛部妙有さんと、「方丈記」をやります。櫛部さんは言葉に対する探究を怠らない人で、表面の語り口は淡々としているようで、内面は実に表情豊かな感性が漲っているというスタイル。そして音楽にも造詣が深く、、その時々での音楽の在り方にしっかりとしたイメージと意見を持っているので、とても素直に音が接することが出来ます。まあ音楽は確かに従になるのですが、言葉と音の両方一緒に全体像を明確に描いてくれているので、音を添えても無理がないのです。朗読の方は割と一人で完結している人が多く、自分一人でもできるけど、そこにちょっと色を添えて欲しいというタイプの方が多いのですが、これだと、琵琶のような強烈な個性のある楽器は、一瞬で流れや世界を変えてしまうので、実にやりにくい

櫛部さんのように、音楽の時間軸と、言葉の時間軸をよく理解して、琵琶の持っている個性を判ってくれている方だと、こちらも自由に音を出して行くことが出来ます。語る人で、ここまで音楽に対して明確な認識を持って挑む人は少ないですね。私は櫛部さんに対して、変化球でドライブして行くような展開にはしませんが、結構自由に弾かせてもらっています。

まあ私のこれまでの感想でしかないのですが、もう少し音楽に心を向ける舞台人が増えて欲しいと思います。踊りでも演劇でも語り物でも、音楽の扱いにがっかりすることが少なくありません。私もけっして演劇に精通している訳ではないのですが、よく御一緒させてもらう津村禮次郎先生などは、実によく音楽のこと知っていて、私の知らないことも色々と教えてもらってます。そういう方と御一緒すると、おのずと音楽も生き生きとして、舞台全体も凄いことになって行きますね。日舞の花柳面先生や津村先生との舞台では、今までに何度も強烈な、圧倒的な瞬間を味わったことがあります。得も言われぬ凄い体験でした。

ヴィスコンティの「ベニスに死す」のラストシーンで、マラーの5番アダージェットが流れるのは皆さんご存じだと思います。あの場面にこの曲を選んだという事をみても、ヴィスコンティ自身が音楽に対しての最大限の尊敬を持っていたとしか思えないですね。見識と知識も豊富だという事が判ります。こういう映画を観ると、映画は総合芸術だなと改めて思います。こういう映画をもっと観たいものです。

今考えていることが一つあるんです。それはいつか出来ることなら、役者と一対一で舞台を創ってみたいのです。舞台の上に私と役者の二人だけが居て、余計な演出も効果音も無く、ただ琵琶の音と役者だけが居るという、そんな映像が今頭に浮かんでいます。先日の「小町花伝」も、小野小町の若い頃から年老いてゆく様を一人の役者が演じるのもありかも、という意見がありましたが、音と身体と演技の濃密な関係を築けるような舞台を、いつか実現してみたいですね。

ハイレベルなコラボレーションをこれからもやっていきたいと思います。