早10月に入りましたね。時間というものは人の想いなどとは関係なく、ただ過ぎ去って行きます。無常とはこのことなのでしょうか・・・。

物はほころび、社会も環境も絶え間なく変化し、肉体はどんどんと衰え続けて行く中で、人間は永遠と不変を願い、ロマンの中に心を遊ばせている。やはり業とは人間の為にある事ななんですね。

江の島

この時期は6年前に旅立ったH氏の事をどうしても想い出します。もう悲しいなどという感情は無いですが、何か不思議な感じがしますね。むしろ不思議な記憶だけが残っているのです。

6年もすると生活も変わるし、まあ年も取るし、自分を取り巻くあらゆるものが以前とはだいぶ変わっています。時々こんな風にして自分の軌跡を振り返るのも良いかもしれませんが、私にはこの6年間がただ過ぎ去ったのではなく、熟成の6年だったと思えるのです。ラフロイグの好きなH氏的に言えば、モルトが樽の中で熟成して味わいを増して行くように、想いが集約され、昇華し、浄化し、えも言われぬ上質な深みと軽みが調和してくるような6年ということになります。氏と知り合ってから約10年。貴重な10年でしたね。それも氏が旅立ってからのこの6年は、格別の熟成の時期だったと感じています。これからもこの熟成は続くことでしょう。

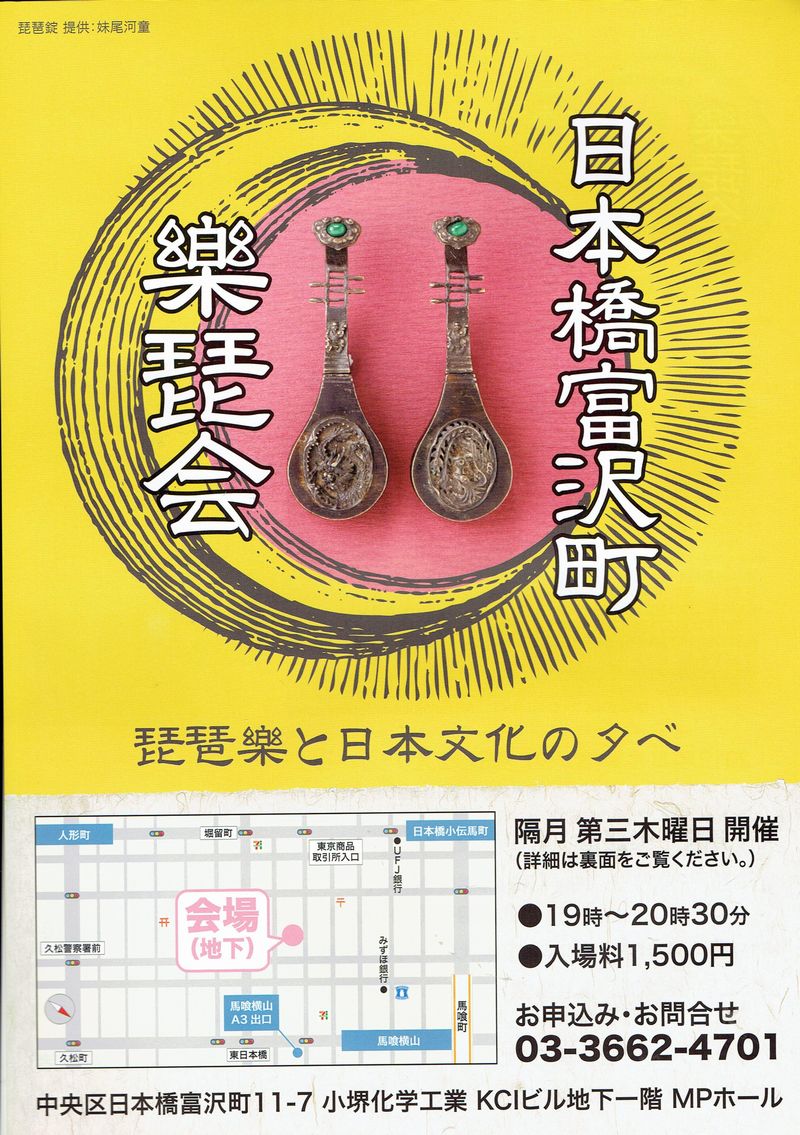

今月はまだまだ演奏会が続きます。香川、京都、愛知、神奈川と週末はすべてどこかに行っていますが、今月は今年に入って取り組んでいる「四季を寿ぐ歌」の初演を日本橋富沢町楽琵会でやります。笙・龍笛・樂琵琶、そしてメゾソプラノという編成で、雅楽はベースにしていますが、雅楽ではなく、ポップスのようなものでもなく、あくまで新しい日本の歌の姿という視点で書き上げた全6曲の組曲です。

作詞:原田香織 メゾソプラノ:保多由子 龍笛:大浦典子 笙:熊谷裕子 そして作曲・樂琵琶が私です。

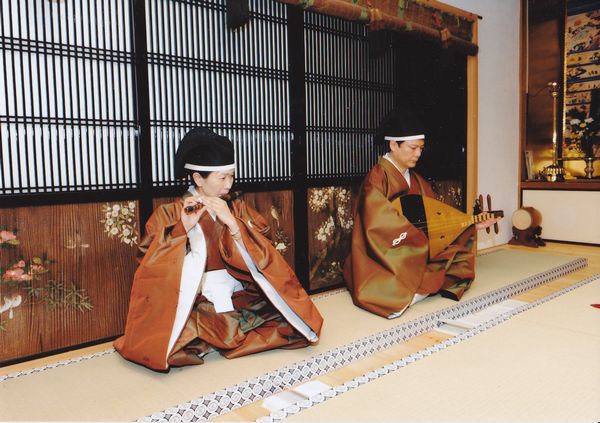

滋賀 常慶寺にて龍笛の大浦典子さんと

私は薩摩でも樂琵琶でも、とにかく歌ではなく、琵琶の音を響かせることをずっと考え実践してきました。だからその音色の中に、古から続く何か~~「美」といえばよいのでしょうか~~をずっと求めてきたのです。

音楽が息づくとは、その「美」が躍動している事と思っています。古の真似をして形を整えたところで、それは躍動してくれません。

古典は何故今に残って伝えられているのか。政治体制が変わろうが、時代の感性が変わろうが、どんな時代にあっても、その時々の感性が、その曲に物語に「美」を見出したからではないでしょうか。今我々が狩衣ではなく洋服を着て暮らしているように、音楽も表面の形は時代によって変わって行きます。しかし音楽も表現の形は変わっても、「美」が感じられれば受け継がれてゆく。言い方を変えれば、新たな時代には新たな形の音楽があるべきと私は思っています。ただそこに受け継がれてきた美があるかどうか・・・。その一点にかかっているような気がします。

季楽堂にて吉岡龍見・龍之介親子と photo MAYU

古より芸術家は、皆自分の生きている時代の感性で美を具現化することに生涯をかけてきたのです。時代とコミットすることなく楽しむだけなら、その形をそっくりにまねて平安貴族と同じ衣装でも着て、コスプレ源氏物語ごっこをしていれば満足でしょう。その場のエンタメとしては面白いですね。しかし美を追求する人はそんなことでは満足しない。物まねはどこまで行っても物まねであり、「美」が躍動しないのです。「美」が息づき、躍動し、命が燃えるには、時代や社会に即した形が必要なのです。そのためには作家本人自身が時代と共に生き、その時々の感性で美を追求しなければ、ただ過去に憧れるだけで物まねの域を出ることが出来ない。だから社会の変遷とともに芸術の形は変わって行くのです。変わらなければ嘘になるのです。生々しい命を宿す作品に嘘は付けないのです。

「美」というとちょっと小難しそうですが、この土壌・風土の記憶とでも言ったら判りやすいでしょうか。自然に溢れ、四季折々の風情が変化する、この土地に生きる人々の記憶。更には季節の花を見て歌を詠み、心を通わせてきた記憶が、きっと現代の我々にも受け継がれて、「美」という感覚を育んできたことでしょう。現代でも形は変われど「美」だけは受け継がれている。私はこの「美」の感覚を古から吹き渡る「風の記憶」と呼んでいます。

2011年「風の軌跡」レコーディング時

日本橋富沢町楽琵会での初演もそうですが、この秋を実り多いものにして、記憶に加えてゆきたいですね。