先日、広尾の東江寺にて、能楽師の安田登先生と狂言師の奥津健太郎先生、そして私とで「山月記」を上演してきました。能のスタイルではなく、いわゆる朗読による公演だったのですが、そこは並みの語り手ではないお二人ですから、なかなかどっしりとした作品となりました。

東江寺にて

この演目は、きっとこれからも再演があると思いますが、私はあらためて「山月記」を読み返して我が身を振り返り、今「山月記」を上演する機会を得たことに、何かの縁を感じるような想いがしました。

この「山月記」には有名な「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」という言葉が出てきますが、芸事に携わる身としては、ビビッと来るものがありましたね。

私は20代の頃はジャズギターでお仕事をさせていただいていました。20歳頃からちょくちょくと仕事をもらい、ジャズギタリストになる夢が少し現実になるような気がして、それなりにがんばっていたのですが、今思えば世の中がバブルに向かって景気が良くなっていた頃なので、おこぼれで仕事をいただいていたようなもの。自分の実力で取ってきた仕事でも無いし、自分の音楽で勝負していた訳でもありません。少しばかりの技術と知識でやっていただけなのです。

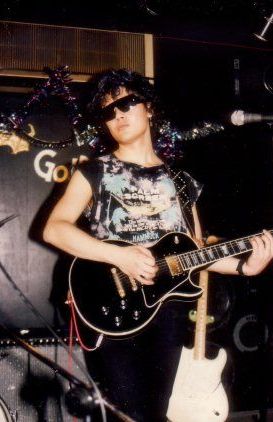

24歳、ジャズにロックテイストを入れて最先端のようなつもりでいた頃

24歳、ジャズにロックテイストを入れて最先端のようなつもりでいた頃妙な自信だけが空回りして、小さな世界で「上手」やら「凄い」やらとちょっとおだてられていた自分は、本当に小さな器の勘違い野郎でした。だから山月記の主人公 李徴の独白を聞いていて、言葉の一つ一つに惹き付けられました。

結局ギタリストとしては才能も無く、技量もなく、大した仕事も出来ず、勿論レコードも出せず挫折したのですが、だからこそ今があるのだなと終演後、両先生方と食事をしながら、そんな話しがつい口から出てしまいました。

もし李徴のように虎になってしまうほどの強い心があれば、それがたとえ臆病な自尊心あっても、何かしら残せたかも、などとも思いました。私は当時、そんなに振り切れる所まで物事を出来る人間ではなかったのです。

琵琶に転向してから、お陰様でそれなりにやらせていただいてきました。今思えば、やっと自分に合う世界にたどり着いたと思いますし、まさに水を得た魚という感じだったと思います。ただ残念ながら琵琶の世界には、私の上の世代の方でプロ活動をしている人がほとんどおらず、そのノウハウを持っている先輩が周りに誰も居なかったのです。だから自分で曲を作って、自分でマーケットを開拓して、何でも自分でやってきたのです。自分を取り巻く不自由な状況が、かえって自分の中にあった能力を発揮させたと感じています。

琵琶弾きになって、独自の活動をするようになってみると、ジャズの経験と知識が大いに役に立って、他には無いスタイルのものが出来た事は嬉しかったですね。あらためてジャズを通り越してきたことに意味を感じました。また今から20年ほど前には、今ほどではないにしろ、割と手軽にCDを出せる時代になっていて、インディーズでもそれなりに評価も頂けるようになってきた頃なので、どんどんと自分の創った曲をレコーディングして、オリジナルな世界を表現する事を世に出して行く事が出来、やっと自分の思う音楽活動が展開して行ったのです。

若き日 今はもう無い静岡の実家にて

1stCDの「Orientaleyes」をリリースした時には、本当に嬉しかったのを覚えています。現代邦楽がアカデミックなクラシックの作曲家の作品に陥って、妙に権威付けられ、形骸化していたのを残念に思っていたので、私が琵琶で活動を始めるにあたって、従来のスタイルには微塵も寄りかからない、邦楽とジャズ(特にフリージャズ)を接近させた独自の世界を創り出しました。これは、権威に対するアンチテーゼでもありますし、私にとっては実に自由に表現出来るスタイルであり、現在でもアドリブを必ず入れる私の作品の端緒となりました。一番最初に作った「まろばし」は今でも、私のスタイルを代表する最重要な作品です。

しかし同時に、弾き語りなど流派の曲をやっている人をみて「やつらとは違う」というような狭量な想いも募っていました。

そんな風にやっていると、ちょっと面白いことをやっただけで話題になるし、雑誌などにも取り上げてもらう事も何度かありました。李徴ではないですが、他の琵琶人と交わる事をせず、自分に好意的な所とだけ付き合い、孤高を気取り格好つけていましたね。私はとにかく、右寄りで軍国的な旧価値観で出来上がっている薩摩琵琶唄が心底嫌いでしたので(今でも勿論!!)、従来の弾き語りはやりませんでした。そういう弾き語りをやらないことこそ私の矜持であり、自分のスタイルだと言い放っていました。しかし内心では「やらない=出来ない」というところを批判されたくないから他の琵琶人と付き合わなかったのかもしれません。嫌いな従来の琵琶楽に何かしらの圧力を感じていたのでしょう。臆病な自尊心というやつでしょうか。今でも弾き語りは公演の中で一曲やればいい方ですが、あの頃は流派の曲を弾き語りでやること自体に、強烈な対抗と嫌悪がありました。今でも自分の創った曲以外、一切弾き語りはやりませんが、つまらない意地を張って、それに振り回されていた頃でした。

そしてそういう時には相応の躓きがあるるもので、色々と失敗もしました。また年齢的にも力業で何でもやれるような20代とは違うので、身体が悲鳴を上げたりして、己の狭い視野と小さな器、そして技量の無さを思い知らされて来たのです。これを世間では「経験」というのでしょうかね・・・。

東江寺にて

紆余曲折を経て今が在るわけですが、結局自分で「思い知る」という体験を通り越さない限り、世界は広がらない。李徴が虎になってはじめて己を知るように、「思い知る」事で自分の心が変わって、初めて気がつくのです。多少上手になったり、仕事を頂いても、いつまで経っても見えている世界は小さいままなのだということを「思い知り」ました。

先日の公演で李徴の独白を安田先生の生声で聴いていたら、何か自分のこれまでの事が想い出され、今こそ身を振り返り、自分にとって本来あるべき姿に、歩みを正して行くべき時なのではないかとも思えてきました。自分が一番自分らしい姿で居られる事が、自分の音楽を生み出して行くベースであるという事を、あらためて感じたのです。

田原順子先生と、日本橋富沢町樂琵会にて

昨年、日本橋富沢町楽琵会に田原順子先生をお招きして会をやりました。田原先生は正に20年前、ギラギラした目付きで琵琶を弾いていた私に「面白いわね」と声をかけてくれた唯一の先輩であり、その後もつかず離れずエールを送ってくれた方です。昨年先生を自分の会に招くことが出来、この道でやって来て本当に良かったと思いましたが、同時に紆余曲折を経ながらも琵琶界のスタンダードに迎合することなく、あくまでもどこまでも自分のやり方でやってきたことは、自分の運命だったとも思いました。勿論その軌跡には何の後悔も無く、今も大変充実していますが、李徴の言葉は鏡のようなリアルさで、今の私に迫ってきました。

こういう出会いこそ縁なのかも知れません。良い機会を頂きました。