ちょっとご無沙汰してしまいました。梅雨に入りましたね。私は雨の日がとっても好きなんです。昔から演奏会の時はほとんど雨に当たらない晴れ男なので、演奏会の無い暇な時に雨が降ってくれることが多く、雨の日はお休み状態な事が多いです。まあ琵琶版「晴耕雨読」ですな。

日本橋富沢町楽琵会にて photo 新藤義久

ここ一週間はメゾソプラノの保多由子さんの演奏会、フラメンコピアノの安藤典子さんのライブなどにも伺いました。今週からまた忙しくなるので、よさげな演奏会に行けるときには、せっせと通うようにしています。

琵琶樂人倶楽部では独奏曲も弾いたのですが、この曲がどうもいかんのです。実はこの曲にはデュオヴァージョンもあり、デュオでは結構いい感じで出来るのですが、ソロ版はずっと不満を抱えたままでした。そこで、あらためてこの曲を演奏する時の舞台の情景や、曲が響き渡っている時のイメージをもう一度シミュレーションしてみて、考え直してみた結果、「セカンドメロディーが琵琶に合わない」という結論に達し、思い切ってそこを廃してみたら、いい感じになりました。更にもう一枚ベールがはがれると、今後のレパートリーになると思います。

「沙羅双樹Ⅲ」レコーディング時 Viの田澤明子さんと

私は年がら年中、こうして作曲したり、曲を作り変えたり推敲したりして、常により良い形に作品を仕上げています。ネット配信している作品も50曲程ありますが、中には潰したり、作り変えた曲もありますね。最近では最初の弾き語りアルバム「沙羅双樹」(2005年)に収録した「経正」をよくやりますが、あの頃とは、弾法も節もかなり変わっています。

私は、演奏する曲の全てがオリジナルであることもあって、流派の曲をおみごとに弾くという名人芸的な発想をしません。常にブラッシュアップして、手を入れて、より良いものに仕上げ、常に現時点で最高と思える形にすることで、独自の世界を表現するべく進化しています。つまり芸を披露するという事はしないのです。世界を表現するのが私のやり方です。

幸い私の回りには「良い舞台を創る事が最優先」という人達ばかりなので、創り上げる事に対してネガティブな目を向けて来る人が居ないのが嬉しいですね。

こうした私の姿勢は、そのまま私自身の眼差しが、今現在どこを向いているかという事、そのものでもあります。20年前はまだ東京や関西、琵琶界などという小さなイメージと発想しかありませんでした。10年前でもまだ世界はそんなに大きくなってはいませんでした。せいぜい海外公演でヨーロッパや中央アジアを色々と廻り、演奏したという程度です。しかしその後、いち早く邦楽の分野でネット配信を開始したことで、何処の国の人が何を視聴し、どの曲を買ってくれたのかが、リストで送られてくるようになりました。そうすると、自然と「自分の作品を世界の人が聴いている」という、かなり具体的なイメージが持てるようになりました。

イメージが具体的になると、表現が変りますし、作曲にも大きな影響が出てきます。小さな視野しか持てない頃は、悪く言えばただの村人。何かにつけ周りと競争し、己の世界を追求しているつもりになっているオタク状態。それが大きな所が見渡せるようになると「世界の中の自分」という感性になってきます。全く知らない国で自分の曲が流れている。全く日本文化を知らない人達が純粋に音楽として聴いている。これを明確にイメージ出来るかどうかという事は、活動して行く上での大前提に関わる問題だと思います。

photo 新藤義久

私がこれ迄やってこれたのは、こうして具体的なイメージが徐々に大きくなって行ったから、活動が展開して行ったのだと思っています。天才ではないので、とても時間はかかるのですが、大きなイメージが見えてくると、おのずからそれに見合った技術が身についてきますし、曲もそのイメージに見合った作品が出来上がってきます。また音楽だけでなく、発想の大前提が変るので、色々なものが、これまでと違う視点で見えてきます。意識が変われば、顔つきも、姿も変ります。身の回りのあらゆるものの見方、感じ方が変わるのです。

このイメージ力をもっと高めたいですね。そして余計な衣をはずして、本当に伝えたい事をしっかりと届けられるような作品にして、世界に放ちたいのです。

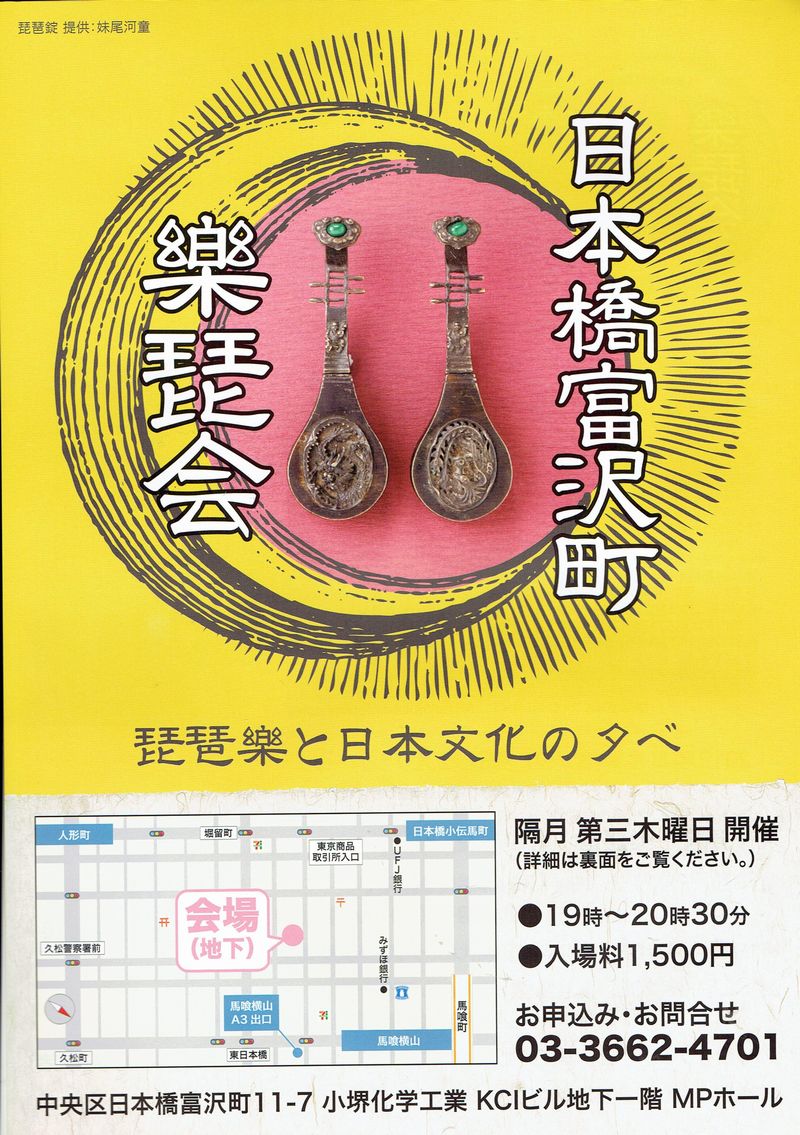

さて明後日、20日木曜日の日本橋富沢町樂琵会では、私の琵琶を作ってくれている琵琶製作の石田克佳さんをゲストに迎えます。勿論彼の弾く正派薩摩の演奏と、私のモダンスタイルの聴き比べもありますが、琵琶トークの方も全開でやりますので、琵琶に興味のある方は必見、必聴!!。他では見られない、聴けない、滅多にないチャンスです。ぜひぜひお越しくださいませ。19時開演です。

お待ちしております。