先日松渓中学校創立70周年記念雅楽演奏会に行ってきました。この中学校は我家の近くなのですが、地元のイベントなどでよくお世話になっているH木さんがここの卒業生で、今回世話人役をやっているとのことで声をかけていただきました。

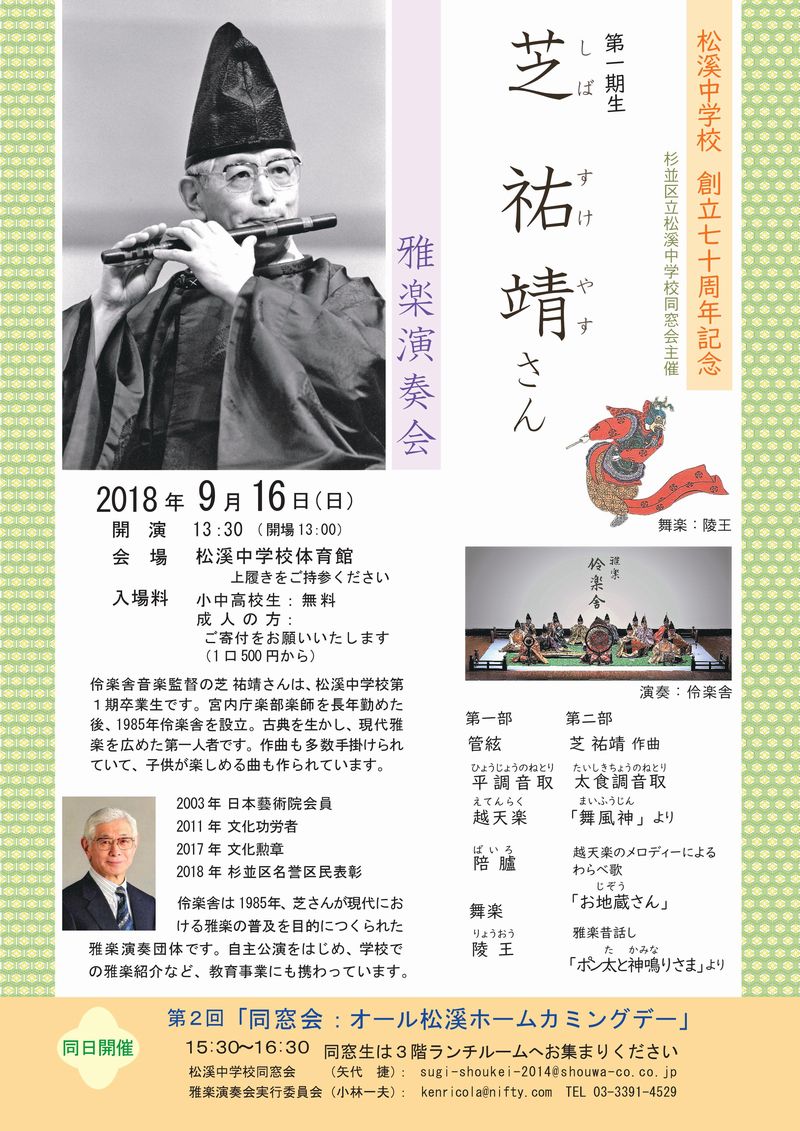

このチラシの通り、芝祐靖先生はこの中学校の第一期生で、今回は自身が音楽監督を務める伶楽舎を率いての公演をやってくれました。第一部は越天楽や陪臚など古典雅楽の演奏と舞楽陵王。そして第二部。これがなんといってもじ~~んと来ました。

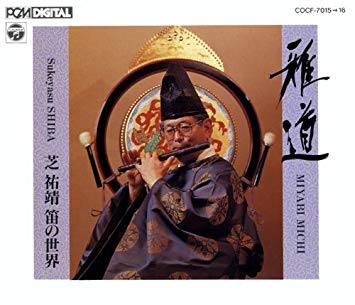

芝先生は現在83歳。7,8年前に見た時よりも随分とお年を召されて、杖をついてよろよろ歩くような状態で舞台に出てお話をされたのですが、もう声も絶え絶えであまり聞き取れませんでした。しかし龍笛の独奏をやると言って、先生の龍笛独奏による代表曲「一行の賦」を吹き出したら、ぱっと軽やかに音が響いて、朗々とメロディーが流れ出したのです。

この笛には惹き付けられました。上手いとか下手とかそう云う事でなく、人生を雅楽の発展と研究創作に賭けてきた芝祐靖という一人の人間の軌跡を見るような想いで、引き寄せられるように聴いていました。多分先生が舞台で笛の独奏をやるのは、これがもう最後ではないかと思います。地元の記念行事だけに、外からのお客様はほとんどおらず、いわゆる雅楽ファンも見当たりませんでした。この演奏のことを雅楽ファンに言ったらさぞ羨ましがる事でしょう。とても貴重な時間を体験したという気持ちで一杯です。

芝先生が居なかったら雅楽はどうなっていたんだろう・・?。想像もつきません。先生は笛の名手としては勿論のことですが、作曲家としても200曲以上の作品を書いておられます。オーケストラ作品から、敦煌琵琶譜の復元曲、邦楽器を使った現代曲、などなどそれはもう日本の芸術音楽史に残る作品を数多く残してきました。楽部に居ながら、任期途中で「もっと雅楽の研究創作をしたい」といって退官され、そこから怒涛の如くともいえるようなスピードとウルトラハイレベルで雅楽を芸術音楽として世界に広めました。武満さんの「秋庭歌一具」を世界の名曲にしたのも芝先生です。源博雅、藤原師長に続く日本音楽史に燦然と輝く天才として、現代そして未来の日本音楽を描き出して見せてくれたのは芝先生であり、唯一の偉大なる存在と言っても、誰しも頷くことでしょう

芝先生が居なかったら雅楽はどうなっていたんだろう・・?。想像もつきません。先生は笛の名手としては勿論のことですが、作曲家としても200曲以上の作品を書いておられます。オーケストラ作品から、敦煌琵琶譜の復元曲、邦楽器を使った現代曲、などなどそれはもう日本の芸術音楽史に残る作品を数多く残してきました。楽部に居ながら、任期途中で「もっと雅楽の研究創作をしたい」といって退官され、そこから怒涛の如くともいえるようなスピードとウルトラハイレベルで雅楽を芸術音楽として世界に広めました。武満さんの「秋庭歌一具」を世界の名曲にしたのも芝先生です。源博雅、藤原師長に続く日本音楽史に燦然と輝く天才として、現代そして未来の日本音楽を描き出して見せてくれたのは芝先生であり、唯一の偉大なる存在と言っても、誰しも頷くことでしょう私は先生のCDを何度も聞いて、樂琵琶の作曲に取り組みました。敦煌琵琶譜、天平琵琶譜などの復元曲には特に影響を受けて自分の作曲の参考にしましたし、樂琵琶の1stCDは芝先生に送らせていただき、紀尾井ホールでお会いした際に挨拶もさせて頂きました。

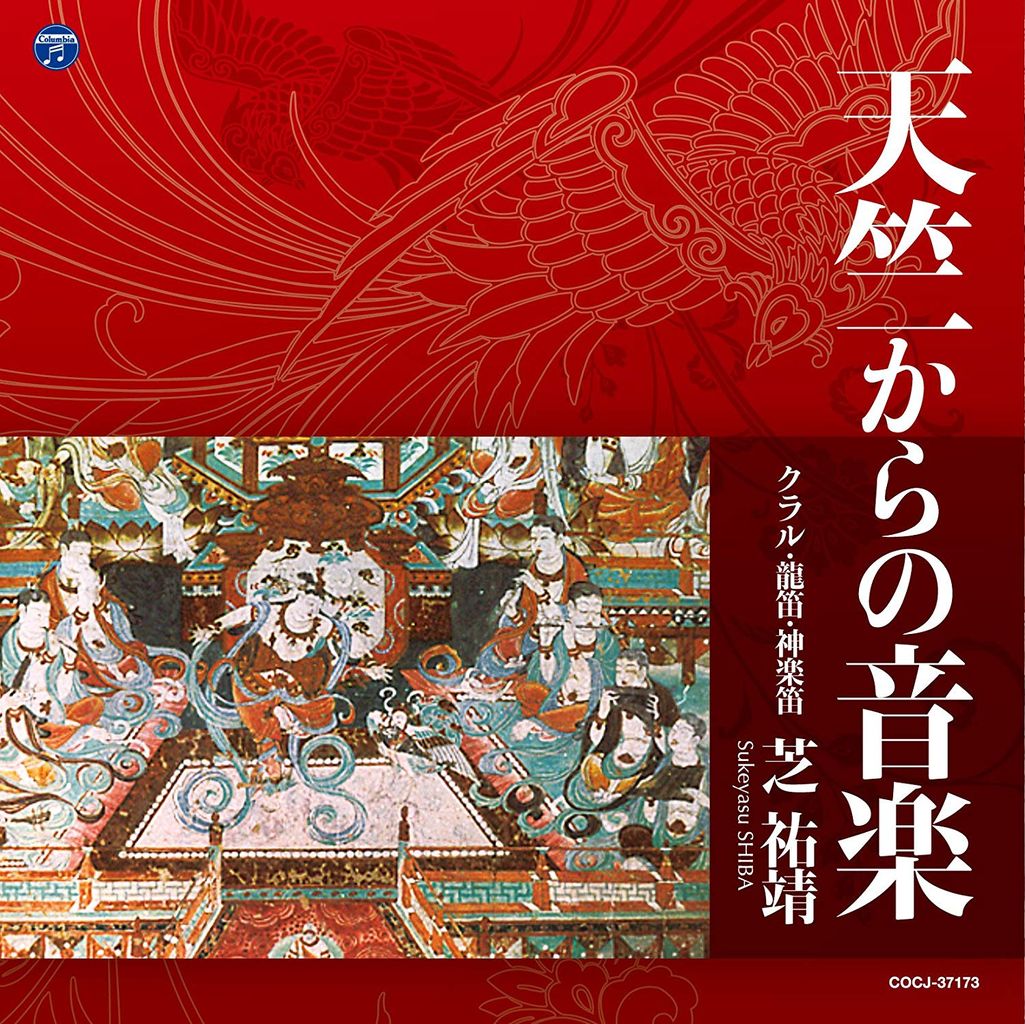

この日は後半で「迦樓羅」を吹いてくれたのですが、これは伎楽を復元創作したもので「天竺からの音楽」というCDに入っているものです。これを独奏で吹いてくれたのです。私はこのCDにも大変に影響を受け、何度も何度も聴いて来たのです。これらの影響があったからこそ、私と笛の大浦典子さんとのコンビReflectionsの3枚のCDが出来上がったのです。その曲を先生が生でそれも目の前で独奏で吹いてくれるとは・・・。感激を通り越して、こみ上げてくるものがありました。

一人の人間が、人生を賭けてやり通してきたその軌跡が、目の前に見えたようなひと時でした。日本のアジアの文化を背負い、それを次世代へと渡し、研究創作してきたその道のりは壮絶としか言いようがありません。

国家とはその文化を持って現されるもの。政治も経済も全ては文化の基盤があってこ成立するのです。芝先生は正に日本の文化を継承し、創造し80数年を駆け抜けてきたのです。その志と軌跡を受け継ぐ若者を育て、更なる未来を視野に入れて、今また子供の為の雅楽を創作し続けておられるその姿は、正に私が目指す姿そのもの。

本当に何にも替えがたい素晴らしい時間を頂きました。私は分野もちょっと違いますが、及ばずながらもその轍を見据え、自分の道を歩んで行きたい。あらためてそんな想いがこみ上げる公演でした。