4月5月6月の春~梅雨時期まで続いた演奏会ラッシュも、先日の季楽堂演奏会で一段落着きました。毎年この時期は何故か梅雨に合わせたかのように忙しいのです。今年も梅雨明けと共に波が過ぎて行きましたが、本当に色んな仕事をさせてもらいました。

左:百万遍知恩寺演奏会の折参加した京都の琵琶サークル「音玉杓子」の稽古場にて。 中:東洋大学井上円了ホールにて「方丈記」終演後 津村禮次郎先生・原田香織教授・久保順さんと。右:国立劇場で新作終演後チームの面々と

この他にも本当に多くの舞台に立たせてもらいました。約3ヶ月弱で20本ですから、そんなにハードというほどではないですが、内容が夫々皆違うので色んな譜面が部屋中にあって、頭の中がウニ状態でした。やっと部屋も片付きましたよ。毎年この時期は「大丈夫かな~途中でパンクしないかな~~」と心配なほどなのですが、いつもなんだかんだと乗り越えていくんです。そして後から様々なシーンが甦り、とても大きな糧として自分の中に残ってゆきます。私は普段がナマケモノ体質なので、少し追い込まれるくらいでちょうど良いのかもしれません。こうして本当に色々な舞台を経験出来ることは、本当に嬉しいですね。

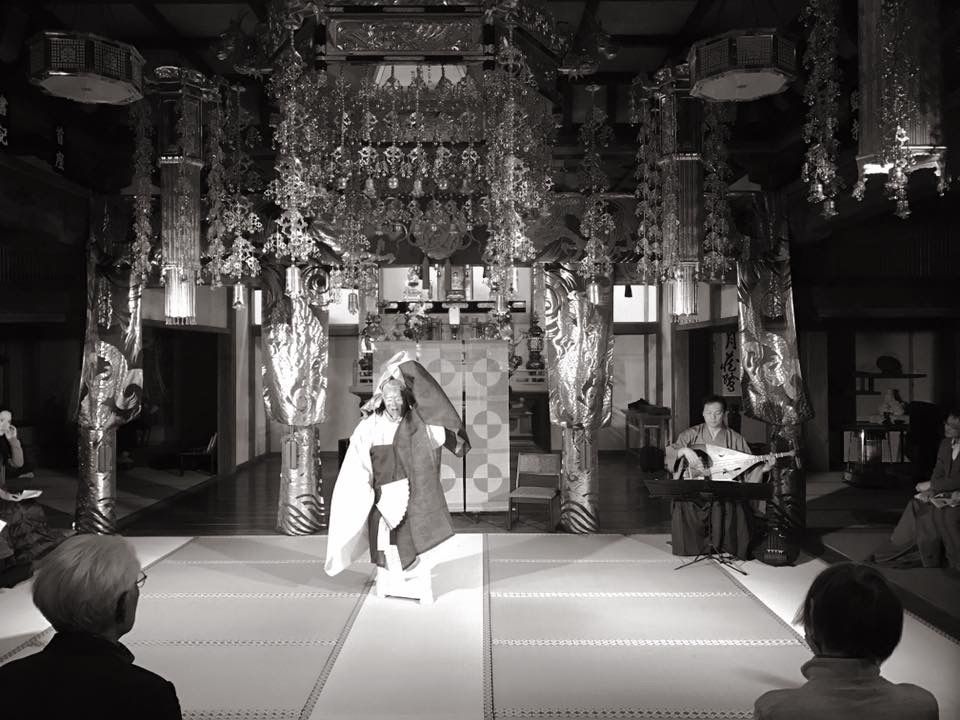

2017年福島安洞院にて津村禮次郎先生と

舞台を踏めば踏むほどクオリティーが求められるのは当たり前なのですが、けっして技術レベルの問題ではありませんね。一般のリスナーは演者の放つエネルギーを聴いているのです。ジミヘンでも森田童子でも同じことで、表面的な迫力ということではなく、リスナーは舞台で出現する特別な世界をこそ聴いているのです。この「世界」が創れないようでは、舞台人として成り立ちません。つまり上手が見えるうちはまだまだお稽古事ということです。

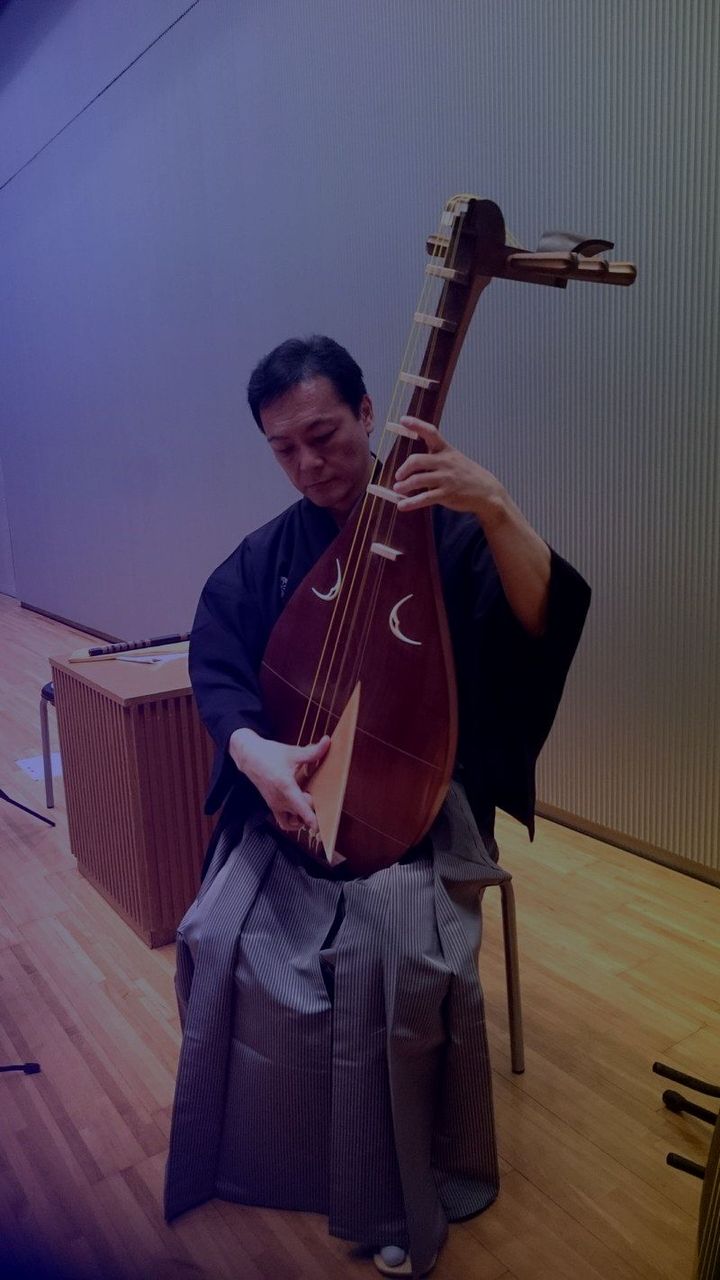

そんな意味で先日の櫛部妙有さんとの公演では、夜の部がなかなかに 凄いものがありました。「先帝入水」をやったのですが、決して迫力で盛り上げたりしないで、淡々と、しかも小さな声で静かに語る妙有さんには、なんともいえないものが満ちていて、私もそれに答えるようにして弾いたのですが、これが見事にはまりましたね。会場には精緻という言葉が似合いそうな空気感が隅々まで漂い、ある種の異次元が現れました。

凄いものがありました。「先帝入水」をやったのですが、決して迫力で盛り上げたりしないで、淡々と、しかも小さな声で静かに語る妙有さんには、なんともいえないものが満ちていて、私もそれに答えるようにして弾いたのですが、これが見事にはまりましたね。会場には精緻という言葉が似合いそうな空気感が隅々まで漂い、ある種の異次元が現れました。

凄いものがありました。「先帝入水」をやったのですが、決して迫力で盛り上げたりしないで、淡々と、しかも小さな声で静かに語る妙有さんには、なんともいえないものが満ちていて、私もそれに答えるようにして弾いたのですが、これが見事にはまりましたね。会場には精緻という言葉が似合いそうな空気感が隅々まで漂い、ある種の異次元が現れました。

凄いものがありました。「先帝入水」をやったのですが、決して迫力で盛り上げたりしないで、淡々と、しかも小さな声で静かに語る妙有さんには、なんともいえないものが満ちていて、私もそれに答えるようにして弾いたのですが、これが見事にはまりましたね。会場には精緻という言葉が似合いそうな空気感が隅々まで漂い、ある種の異次元が現れました。この「先帝入水」の場面は合戦の場面であり、また「あはれ」を誘う場面でもあるので、そういう表面を描いて終わってしまいがちなのですが、今回は文章の表面をなぞらず、その先の世界に想いを馳せ、物語の奥底を描き出す手法がみごとに決まりました。

エネルギーイコール迫力と思いがちですが、実はそんな表面的な次元のものではないのです。目の前の表面に現れる形ではないのです。静かな中に満ちる揺るぎないエネルギーというものがあるのです。大声出しても、早弾きしても、コブシ回してもエネルギーは出て来ない。演者の中にエネルギーがなければ、いくら技を尽しても空回りするだけです。かえって空っぽな中身が見えてしまう。

戯曲公演「良寛」2015年座高円寺にて

以前能の津村禮次郎先生と戯曲公演「良寛」の8分間に渡るラストシーンで、私の弾く静かな樂琵琶の独奏曲「春陽」と先生の舞いが、会場全体を早朝の湖のような雰囲気になったことがありました。鏡のような静まり返った湖面に純粋で無垢な気が漂い、そこにはただ穏やかに降り注ぐ光だけがあり、観客も私もその光に包まれていたのです。光には静かな微笑みが感じられ、音にも舞いにも、そこにある全てのものの生命が煌いているような、喜びに満たされているような・・・・・・、もしかするとこれは悟りの境地や宗教的な体験というものなのではないのか、と思えるような形容しがたい8分間でした。

今回の櫛部さんとの舞台もこの時と同じく、実に淡々としているのです。そこには何かの「はからい」が降り注いでいるが如く、揺るぎ無い静かなエネルギーが漂って、何かの光に包まれているようでした。そして最期は静かに静かに潮が引くように去って行ったのです。

異次元空間が現出したライブ 2016年キッドアイラックアートホールにて 灰野敬二・田中黎山各氏と

こうした舞台は今までに何度かしか体験したことがありません。これは多分に演者の音楽に対する(人生に対する)姿勢と関係ありますね。

肩書きやら役職など音楽に関係無いお飾りを背負っている人は、音楽よりも自分を取り巻く社会の方との繋がりを求めているので、音楽家として、人間としてのエネルギーがとても弱い。どんなジャンルでも一流は決して

、肩書きを舞台の上に持ち込まない。音楽に対してはただただ純粋な姿勢で接している。どんなに偉くなってもこの純粋さを保てる人だけが舞台に立てるのです。

、肩書きを舞台の上に持ち込まない。音楽に対してはただただ純粋な姿勢で接している。どんなに偉くなってもこの純粋さを保てる人だけが舞台に立てるのです。

音楽をやる人はどんなジャンルでも、何かしら「大いなるもの」に身をゆだねざるを得ないような体験をし、「はからい」のように自分でコントロール事が出来ないものを感じ取る感性が生まれるものです。この無垢で純粋な心が「世界」を生むのです。上手な技やキャリアが生むのではありません。逆に自分という小さな小さな器は、いつしか牢獄となり、「自分はここまでやってきた」「自分はこれだけの実績がある」「自分の力で作ってやる」という驕りが大きくなり、音楽に対する尊敬と感謝、愛情という基本姿勢を鈍らせて、自ら音楽に対し目を心を閉ざしてしまいます。それでは音楽は鳴ってくれません。純粋さを失った音楽は確実に滅んでゆきます。邦楽はどうでしょうか・・・・。

井上円了ホールリハーサルにて

無垢な光に包まれるような音楽を演奏して行きたいのです。