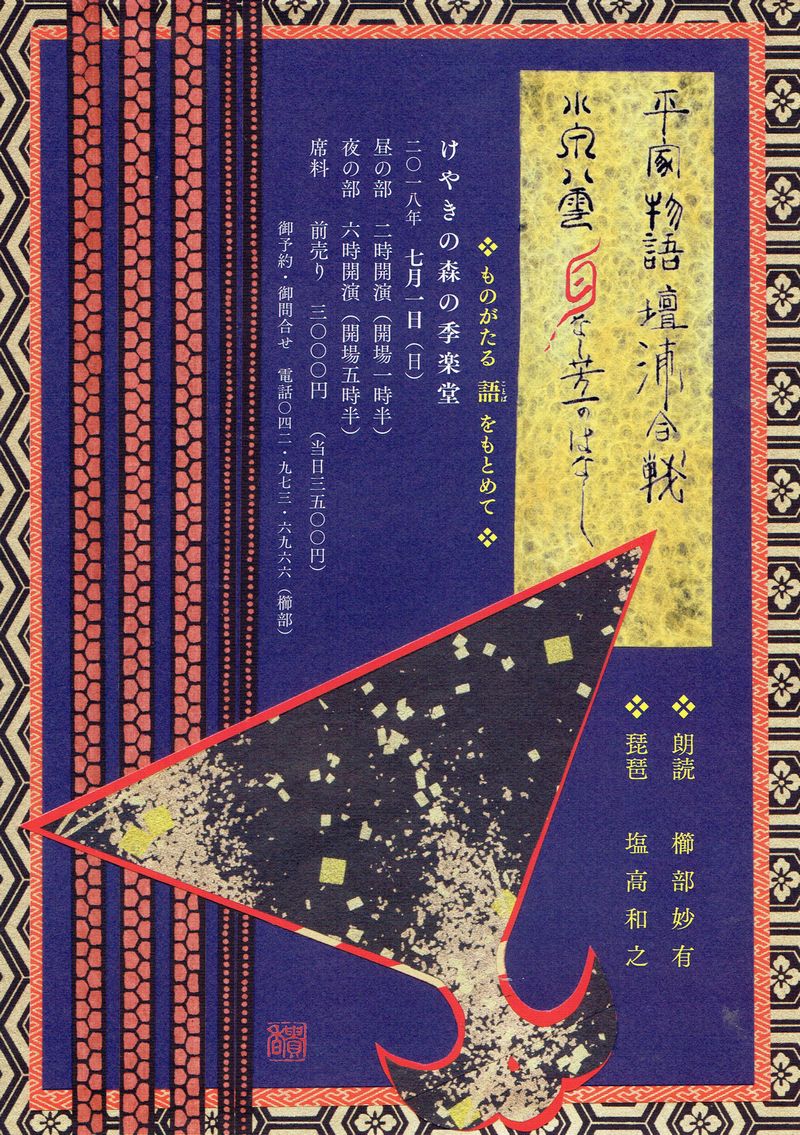

今週は前にもお知らせしたように、土曜日が東洋大学井上円了ホールにて、津村先生との「方丈記」の公演。明けて7月1日日曜日には朗読の櫛部妙有さんとの共演による演奏会があります。また1日の場所は、私が時々お世話になっている練馬の季楽堂。ここは古民家を再生した、とても素晴らしい雰囲気の場所で、もう何度も演奏させてもらっているのですが、櫛部さんは季楽堂を立ち上げる前からオーナーさんと関わりがあって、私も季楽堂立ち上げ前に櫛部さんに連れていってもらいました。櫛部さんとの初共演が季楽堂というのは、なんとも嬉しいですね。

今週は前にもお知らせしたように、土曜日が東洋大学井上円了ホールにて、津村先生との「方丈記」の公演。明けて7月1日日曜日には朗読の櫛部妙有さんとの共演による演奏会があります。また1日の場所は、私が時々お世話になっている練馬の季楽堂。ここは古民家を再生した、とても素晴らしい雰囲気の場所で、もう何度も演奏させてもらっているのですが、櫛部さんは季楽堂を立ち上げる前からオーナーさんと関わりがあって、私も季楽堂立ち上げ前に櫛部さんに連れていってもらいました。櫛部さんとの初共演が季楽堂というのは、なんとも嬉しいですね。実は櫛部さんの公演にはこれ迄何度も聴きに行って、一緒にやったこともあるのですが、二人だけでの公演はまだやった事がなく、今回はそんな意味で初のジョイント公演なのです。今回の為にリハーサルを重ねてきましたが、しっとりとした落ち着いた感じながらもしっかりと世界をお届けできると思います。櫛部さんの朗読は、声を使った芸術表現の一つの境地がありますね。ご期待下さい。

私は声を使うアーティストとの共演が多く、皆さん夫々独自のやり方や理論を持っていて,とても面白いのです。そして皆さんとても個性的です。中でも櫛部さんの朗読は、とても静かに月の光が満ちるように声を使います。目の前で聴いていると、気が付かないうちにその世界に誘なわれてしまうのです。この静かなるアプローチは魅力的ですね。

石川真奈美さんのリーダーアルバム「The way of Life」のジャケット

声と言えばもう一つ、先日ジャズヴォーカルの石川真奈美さんのライブに行ってきました。石川さんは神田音楽学校の講師で、先週のスコットホールでの40周年記念の時も、素敵な歌を聞かせてくれたのですが、それが結構いい感じだったので、是非ライブで聴いてみたいと思っていたところ、たまたま近くでライブがあるのを発見して、友人と一緒に行ってきました。

石川真奈美HP:http://manami-voice.com/

石川さんの歌は語尾の最後まで想いが行き渡っていて、とても気持ちが良いのです。テクニックが確立していて、音楽自体の勉強もしっかりしていますが、そういう技術面が歌からかあまり感じない。むしろ惚れ惚れするような細やかな情感が滲み出てきます。上手いというのは後から気づくのです。正にリスナーを酔わせる歌なんですよ。またアドリブも自在且つダイナミックにこなすので、とても聴き応えがあります。お勧めですよ!。

日本橋富沢町樂琵会にて

語りやうたなど、こうした声の専門家の舞台に接すると、自分の声に対する姿勢が見えてきます。このところデミトリ・ホロストフスキーや森田童子など、強烈な声の世界をもった人が亡くなったこともあって、自分の「うた」を見つめ直さない訳にはいかなくなったのです。自分で発する声が、何を表現し、何を伝えているのか。多くの声のアーティストを聞くにつけ、自分の音楽に声は必要なのか・・・・。声の必然性は何処にあるのか・・?。などなどきりがなく多くの問いかけが湧きあがってきます。以前、日舞の花柳面先生から「歌っているけど歌っていない、踊っているけど踊っていない」というアドヴァイスを頂いたことがありますが、「うた」がうたを越えてその人そのものになっていかない限り、お上手以上には聴こえてきません。

つまり、うたでも絃でも、それに人生をかけるようでないととてもじゃないけど極めて行くことは出来ないということです。適当にそこそこの感じでやっていたら、やっぱりそれなりにしか聞こえない。自分の生き様になってはじめて何かが伝えられる。私が作品に声を使うのなら、自分で発するよりも声のアーティストと組むのがベストですね。

30代始めの頃、メゾソプラノの波多野睦美やアルトのナタリー・シュトゥッツマンの歌を聴いて、ぞくぞくするような感動を覚えました。その頃から歌にはとても興味を持って色んなジャンルを聴きに行っていましたが、フラメンコもギターだけでなく、歌の素晴らしさに気づいたのが、やはり30代。私が感激した歌手は皆、歌が人生そのものという風情をしていました。うたは勿論のこと、彼らの姿にも感激していたのだと思います。

しかし残念なことに琵琶は音色にはぐっと来たのだけど、琵琶唄の方はどうにもピンとこなかったのです。まあよく書いているように歌詞の内容に先ずは大問題があった訳ですが、その頃は琵琶の世界にプロがほとんど居なかったので、ピンと来ないのも無理もなかったのかもしれません。これからはその道に人生をかけて生きているプロが、是非琵琶の世界にも出て来て欲しいものです。

私は、絃に関しては「私の人生だ」とずっと前から揺るぎない確信を持っているので、自由自在にやらせてもらっているし、何の迷いも無いですが、声に関しては、ここに来て、やっと自分の中での声の在り方が見えてきた感じです。何年も前から演奏会での弾き語りは一曲位にして、どんどんと器楽中心にしているのですが、これからはもっと自由に弾いて、声は更に減らしていこうと思います。私は「うた」や「語り」に人生をかける人じゃない。絃にかけるのが私の人生。「うた」はやはり歌手や語り手にお任せしよう。他に振り回されること無く、何処までも自分らしい一番素直な形で音楽をやりたいものです。

私は、絃に関しては「私の人生だ」とずっと前から揺るぎない確信を持っているので、自由自在にやらせてもらっているし、何の迷いも無いですが、声に関しては、ここに来て、やっと自分の中での声の在り方が見えてきた感じです。何年も前から演奏会での弾き語りは一曲位にして、どんどんと器楽中心にしているのですが、これからはもっと自由に弾いて、声は更に減らしていこうと思います。私は「うた」や「語り」に人生をかける人じゃない。絃にかけるのが私の人生。「うた」はやはり歌手や語り手にお任せしよう。他に振り回されること無く、何処までも自分らしい一番素直な形で音楽をやりたいものです。魅力ある音楽を創

って行きたいですね。

って行きたいですね。