平野多美恵(旭鶴)さん

平野多美恵(旭鶴)さん「森の中の琵琶の会~薫風」は和やかな雰囲気で演奏してきました。いつも琵琶樂人倶楽部などでお世話になっている平野多美恵さん初主催による会でしたが、彼女のフランクな人柄を慕う仲間達が集い、とても良い雰囲気でした。私も応援団長としての役割を果たすことが出来、嬉しく思っています。

終演後は会場にて打ち上げ。出演者、スタッフ、お客さんと隔てなく話していて、「芸」について話が盛り上がりました。

演奏家は皆、舞台に立って活動を始めると、けっして「上手」が通用しないということが判ってきます。流派の会に出ている程度だったら、上手や下手などと言い合ってお仲間と楽しんでいれば良いですが、世の中に向けて活動を始めると、上手なんてところに留まってはいられないのです。今回の出演者もそんなところに差し掛かっているようで、色んな話を聞くことが出来ました。

舞台人は、舞台をやればやるほど、その人独自の「世界」を表現出来ない限り、お客様は聴きに来てくれないということを肌身で感じるのです。これがプロとアマの大きな分岐点といえるでしょうね。

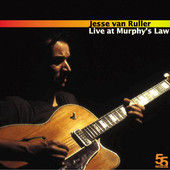

小さなライブハウスでの演奏がジャズギター屈指の名盤となったCD

JESSE VAN RULLER「 Live at Murphy’s Law」、JIM HALL「Live」

プロの演奏家はいろんな現場で演奏しなくてはいけません。なかなか自分の思うように出来ることは少ないものです。しかし自分にとっての負のことを色々と経験するからこそ、自分にとって最適なものも見えて、どんな環境にあっても自分の世界を表現出来るのです。つまり磨きがかかるということです。自分の好きなものだけ聴いて、それだけをやっている温室育ちでは、結局レベルが上がらないのです。

いつの時代も音楽は社会と共にあります。国が違えばもちろんの事、日本人でも世代が違えばセンスも違います。多くの価値観の中で、様々な音楽が存在しているということを判る人だけが、舞台で生きて行ける。私はそう思いますね。

私は自分のやる曲には必然がなくては演奏できません。やりようが無いのです。今自分がこの社会の中で発信するということを、とても大切にしたいのです。好きだ嫌いだという自分の小さな世界の中だけで完結して、世の中に対する眼差しがなかったら、それはただのオタクのわめきでしかない。あらゆるものが溢れかえり、音楽だけでもこれだけ溢れている、この現代の世の中に向けて自分の音楽を発信する、その意味を考えざるを得ませんね。

箱根岡田美術館にて

自分が修練し、得た技の先にどんな世界が見え、それをどのように表現して行くか。ここに音楽家の魅力と価値が在ると私は思います。そしてその見えている世界の大きさがそのままその人の器といえます。自分の好きなものしか追いかけないような人は当然小さいでしょう。逆に自分の好みというところを越えて、様々な音楽に目を向けることの出来る人は、どんどん新しいものに触れ、磨かれ、深まり、当然多くの人にアピールできる器が育って行くでしょう。

音楽家は技を売っている訳ではなく、独自の世界やセンスを聴いてもらって報酬を得ているわけですから、そのセンスに魅力が無い限り、聴いてはもらえません。バッハだろうがなんだろうが、自分はこう解釈していますという意思表示がない限りは、ただの技の切り売りでしかありません。そんな程度でよいのであれば、それはそのうちAIがやるようになるでしょう。

クリエイターやアーティスト達は、皆表現したいものがあるから活動をしているのです。邦楽人はどうでしょうか?。何故自分はこの曲をやっているのか、そこにどんな意味があって、何を表現したいのか・・・・?。お稽古して得意だからやっている・・・本当に自分のやりたい音楽をやっている・・・?。

どのレベルを目指したいかは人それぞれだと思いますが、琵琶の演奏家を目指すのだったら、及ばずとも永田錦心や鶴田錦史のように、古典の世界を土台に持ちながら時代の最先端を走るような、その志だけは持っていて欲しいですね。上手な技を聴いてもらうのではなく、自分だけの独自の音楽を聴いてもらえるようになって欲しいものです。一人一人顔も身体も声も性格も違うように、音楽もその人なりになるのが当たり前のこと。そしてその人なりの音楽に魅力が宿っている。それが日本でいう所の「芸」というものではないでしょうか。

戯曲公演「良寛」にて。津村禮次郎先生と

きっとやればやるほどに尽きない世界があるのでしょう。「芸」「芸術」・・考えればきりが無いですが、音楽が深まれば深まるほどに自分らしく生きられる。そういう音楽家で在りたいですね。