愛知のツアーから帰ってきました。今回は大きな舞台ではありませんでしたが、どれも雰囲気がいい感じのものばかりでした。

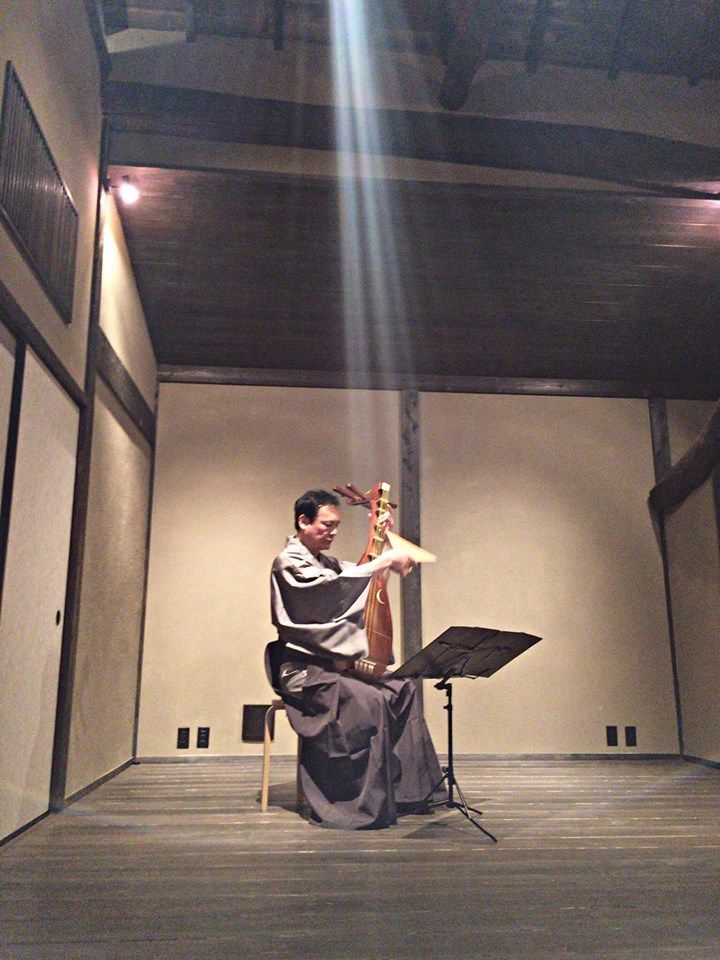

中でも豊田市の寺部八幡宮神楽殿でのストーリーテリングフェスティバルでは、両脇に篝火が焚かれ、お客様は暗い中でじっと聞き入ってくれました。野外に向けての演奏でしたのでPAも入りましたが、お客様の中には「やっぱり生音がいいね」という人もいて、嬉しくなってしまいました。

今回は午前中に豊田に行き、リハーサル前に、一昨年の公演の時に行けなかった豊田市美術館に行ってきました。特別展もやっていたのですが、私の目当ては漆作家の高橋節郎館。この美術館はとても落ちつく素晴らしい所で、その一角に高橋節郎館があるのです。http://cul-takahashi-memorial.or.jp/

漆といっても、いわゆる器などではなく、漆によるアート作品で、これがなかなかに凄いんです。また館内ではコンサートも時々やっていて、私の知人も何人か出ていることもあって、前から行ってみたいと思っていました。

漆といっても、いわゆる器などではなく、漆によるアート作品で、これがなかなかに凄いんです。また館内ではコンサートも時々やっていて、私の知人も何人か出ていることもあって、前から行ってみたいと思っていました。

色んな作品がありましたが、何しろ漆に対する概念が変わりましたね。今まで漆と言えば工芸品という見方しかしていませんでしたが、高橋節郎さんの作品を観ていて、しっかりこれまでの頭がやられてしまいました。そして人間は、かくも美しいものを作り出すのだな、と思いました。

まだまだ頭が硬いな~~。人間の醜さがむき出しになって闊歩している現代社会では、もっと柔軟な感性がないと芸術には携われませんね。アーティストとして生きて行けません。

芸術作品に触れている時には、その作品と受けて側に何かのシンクロニシティーを感じているともいえます。特にそこに何かしら感じるものがある時には、世界を共有したということではないでしょうか。

今回の寺部八幡での演奏の時も、篝火の中で、独特の空気感に包まれ、時の流れ方がいつもと違う感じがしました。聞いていた方々と私が感じた世界が共有できたどうかは判りませんが、シンクロニシティーを感じた人が居たら嬉しいですね。

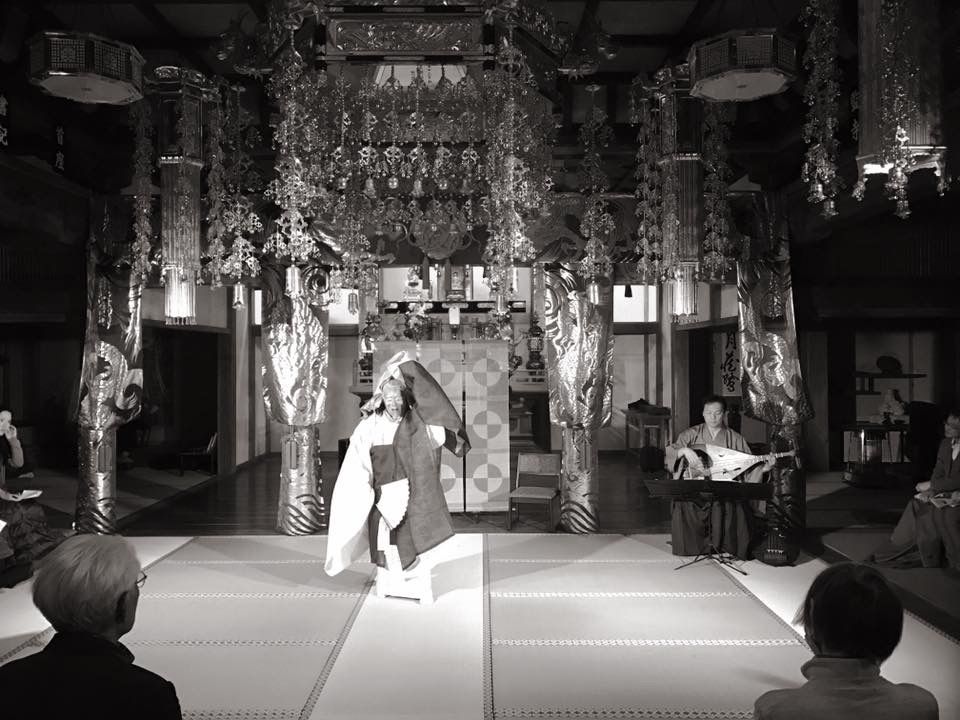

私はいつもその共感を求めて舞台に立っているのです。もう数年前になりますが、「良寛」の舞台の2度目の再演の時、エンディングは能の津村禮次郎先生と私の樂琵琶だけで、それも約8分ほどありました。あの時は、会場全体が「柔らかな朝日に包まれて静寂を湛えている、波一つ立っていない早朝の湖面」のような雰囲気になりました。会場のお客様と津村先生と、私の樂琵琶の音がまさにシンクロした瞬間でした。いや~~あれは凄かった。未だにあの時のあの瞬間は忘れることができません。場や時間、人が同じ瞬間を生き、静寂の中を会場全体が津村先生の舞と共に漂い、そこに淡い色彩が降り注ぐとでも言ったらよいでしょうか・・・・。良寛へと繋がる過去からの生命と、良寛を取り巻く数々の縁、そしてそこから現代へと繋がる我々・・。津村先生の姿は、その生命の総体として存在しているかのようでした。人生の中でも他では体験することの出来ない感動でした。この感触はたまりませんね!!。

音楽は共感がないと、ただの騒音です。演者がいくら力を込めて演奏しても、リスナーが共感してくれない限りは音楽として成り立たない。「珍しいね」「凄いね」とは言ってくれても、ファンにはなってくれない。今の伝統邦楽といわれる音楽は、果たしてリスナーと共感し合えているでしょうか。演奏会に行っても、客席は皆生徒さんばかりという状況でこのまま音楽として存在しえて行くのだろうか。それはライブハウスなんかでも同じこと。いつもの仲間が群れあって、いいねだの良かっただの言い合っていても、自己満足以上のものにはなりません。

伝統というものは、漆一つで無限に広がる美を創り上げる一方、伝統という歴史や権威に囲まれて、芸術の本質を見失ってしまう危険性もはらんでいます。

高橋節郎さんの作品を観て、伝統の持つ深い技法や美学と共に、溢れる創造性の豊かさも感じました。

あらためて、表面の形ではない文化の本質を見つめてゆくことの大切さを感じ、創造と継承の両輪があってこそ、はじめて生きたものとして伝統が存在することも感じました。

豊かな旅となりました。