「サワリの話」シリーズは私のブログ記事でも常に読まれている人気記事です。どんな人が見ているのか判りませんが、魅力あるサワリ音を出す琵琶奏者がどんどん登場してもらいたいですね。

現在ではしっかりとサワリをつけて調整するのが主流ですが、琵琶楽研究の薦田治子先生が言うには、こういうサワリは鶴田錦史から始まったそうです。

私は毎年8月の琵琶樂人倶楽部では、SPレコードコンサートの解説をして、過去の名人と言われる人達の演奏は随分と聞いていますが、確かに過去の演奏家は唄を聞かせえることが主で、琵琶の音は現代の耳で聞くと渋いですね。水藤錦穰先生位ですかね。サワリのいい音を聴かせてくれるのは。全体として音は伸びもないし、余韻をコントロールするテクニックは以前はあまり無かったのでしょうか・・・。「押しかん」といわれる奏法は私も習いましたが、あれを発展させて琵琶を歌わすことの出来る人には出会ったことが無いですね。

ギターインストを確立したジェフベック まさにリヴィングレジェンド!!

ギターインストを確立したジェフベック まさにリヴィングレジェンド!!

サワリの音はよくエレキギターのディストーションサウンドに比されますが、ロックギターのディストーションサウンドも時代とともに変化して行きました。ジミヘンの荒削りな音は衝撃的でしたし、未だに誰にも真似できないジミヘンだけの音です。ヴァンへイレンのあのうなる低音も時代を塗り替えましたね(私の大型琵琶はあのヴァンへイレンの音を念頭に設計してもらいました)。

若い日々に散々聴きまくったBBキングのナチュラルな歪による強烈な一音は、正に鶴田先生の一撥の気迫に匹敵しますね。凄い存在感でした。ラリー・カールトンのオーバードライブがかかった335の音も実に魅力的。勿論自由自在にギターを歌わせたジェフ・ベックは言うに及ばず・・・・。皆自分の音色を持っているのです。

どんなジャンルであれ、演奏家だったら先ずは自分の音色を持たなくては、お話になりません。琵琶の音を聞いて、すぐに「これは誰々の音」と判るくらいでないと!!。演奏スタイルといい、音色といい、琵琶だけ聞いて判るのは・・・残念ながら見当たりませんな。もっと個性的な音色を持った演奏家が乱立して、競い合って、それぞれにファンがいて、という状況になって欲しいものです。

琵琶奏者というのだから先ずは何よりも琵琶の音を第一に考えなければリスナーは誰も付いてきません。BBキングは歌も最高ですが、あのギターの音色があってこその歌です。琵琶奏者はそこが抜けている。唄や語りも他の邦楽ジャンルに比べ特に突出して魅力がある訳でも無く、琵琶の音も個性がないというのでは、誰も振り向いてはくれません。

琵琶奏者と呼ばれたいのだったら、先ずは琵琶を弾くべきでしょう。ギターを持って歌う人を世間ではギタリストとは言いません。それはあくまで歌手なのです。琵琶を弾いて人を納得させてだけのものを持たなくては、琵琶奏者の看板を挙げることは出来ません。そして何よりも自分だけのスタイル、そして音色があってこそ、プロとして舞台に立てるのです。お教室で習ったことを上手に弾いているだけでは、ただのお稽古事です。

サワリという、自分の個性を最大限に生かすことの出来る強力な武器を持ちながら、本当にもったいないと思うのは私だけでしょうか・・・・。

また世界中が象牙の使用に対し違和感を感じていることも考えると、時代とともにサワリも楽器も変化せざるを得ませんね。世界で使われている楽器は、皆、皮や象牙などの使用を早々にやめて、新素材で更に良いサウンドが出るように常に研究されています。ドラムのヘッド、クラシックギターの弦やナット、ピアノの鍵盤などが良い例です。そうやってハードの面からも研究されているからこそ、時代の求める音を響かせ、次世代の音色を創り出しているのです。ヴァイオリンなどはストラディバリウスなどの名器でも、現代のホールでも響かせられるようにどんどん内部が改造されているのです。当時のままではないのですよ。現代ではPAを使うことを前提とした奏法~歌でいえばばクルーナー唱法等~があってしかるべきですね。琵琶でもどんどん奏法が新しくなって当たり前だと思います。

楽器を作る側も操る側も、そういう努力を常にし続けないと、時代の中で琵琶の音は響きません。幸い私には石田克佳さんという素晴らしい楽器職人が付いていてくれていて、私がどんな音を求めているのか判っていてくれるので、存分に演奏活動が出来ますが、奏法の改革、サワリの調整の仕方などなど、留まることなく追求していかないと、私のこの音色は届きません。音楽も我々自身も社会の中にあってこそ存在できるのですから、社会の変化とともに琵琶の音色も変わって行かないと存在そのものが危うくなります(既に絶滅危惧種などと揶揄されていますが・・・)。

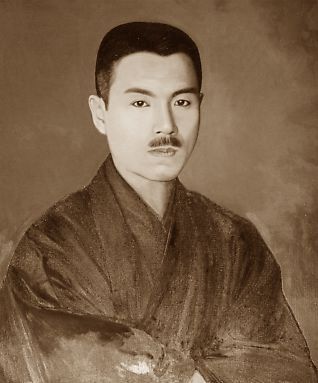

ちなみに三味線は50年前とは音色も楽器も、驚くほど変わっています。昔はあんな鳴りの楽器はなかったとよく言われます。それだけ世の中とともに在ったということです。琵琶は旧来の薩摩琵琶から、永田錦心が大改革をして鶴田錦史に至る迄は、楽器も奏法もどんどん変わって行きましたが、それ以降が停滞し

てしまいましたね。あの創造性はどこへ行ってしまったのでしょう?。残念で仕方がありません。結局プロとして生きている人がいなくなったという事だと私は思っています。

私も今後は一番上に貼り付けた写真のような仕様に、全ての琵琶を順次改造していこうと思っています。

私はサワリの音を、自分の声と同じに思っています。自分の想いや心に描く風景、哲学など全てを乗せるものがサワリです。言葉ではありません。言葉は確かに具体的ではありますが、そこにはある種の虚偽が現れてしまう。言い方をかえると、言葉では表現したい大きな世界が表しきれないのです。具体的であるがゆえに、その具体の側面や周辺のことが切り捨てられてしまうのです。薩摩琵琶は、せっかく「サワリ」というの武器があるのに、何故今迄、そこに意識を向けなかったのでしょう。つまりは器楽という発想そのものがなく、琵琶の音は伴奏でしかなかったからだと私は思っています。そういう意味でも、琵琶の音で情景や風景を強烈に感じさせることを始めた鶴田錦史の功績は大きいですね。

サワリの音に乗せて内面を描けば、抽象性を持って表現できるので、自分の持っている大きな世界が丸ごと表現できる。あの伸びる音を自由自在にコントロール出来れば、PPで一音を弾いても、そこには単なる悲しさや寂しさのような表層的な感情ではなく、リスナーの心の中に広がる風景に訴えかけることが出来るのです。それくらいさわりの音色は、聞き手の心に届く性質を持っているのです。

演奏会をやる度に、リスナーからは「琵琶はこんなに表現力のある楽器なんだ」と、終演後のアンケートに書いていただいています。琵琶の持つ表現能力に皆さんびっくりしてくれるのです。手妻の藤山新太郎師匠も、三味線一挺では伴奏にならないが、琵琶は楽団一つ抱えてるのと同じくらいの表現力があると常々言ってくれました。まさに小さなオーケストラと云えるでしょう。様々な色、情景、感情等々、琵琶一つで表現してゆくことが出来るのです。こんな楽器は他にはありません。

だからこそサワリの調整は命綱なのです。ほんのちょっとした一削りで、音の伸びが変わり、音色が変わり、表現が変わるのです。よく「余韻」といいますが。絃をヒットした後に音が伸び、特有の倍音が響き、伸びる音にベンドを加えたり、ビブラートをかけたりすることで、余韻をコントロールできるのです。今琵琶でこのコントロールが出来る人は、・・・・・?。それだけ琵琶人は余韻に無神経だともいえます。

だからこそサワリの調整は命綱なのです。ほんのちょっとした一削りで、音の伸びが変わり、音色が変わり、表現が変わるのです。よく「余韻」といいますが。絃をヒットした後に音が伸び、特有の倍音が響き、伸びる音にベンドを加えたり、ビブラートをかけたりすることで、余韻をコントロールできるのです。今琵琶でこのコントロールが出来る人は、・・・・・?。それだけ琵琶人は余韻に無神経だともいえます。

さわりの音色や伸びやうねりは現代においても実に魅力的!。そしてこの伸び・うねりのコントロールこそが薩摩琵琶の最大の武器とも云えるでしょう。

これだけ弾いた後の音をコントロール出来る撥弦楽器はあまりないですね。ディストーションのかかったギターくらいでしょうか。ちなみに私はこういう音のコントロールはジェフ・ベックのインストアルバムから大いに学びました。ジェフ・ベックは音をどこまでも自分の意のままにコントロールして、豊穣な表現を実現した最初のギタリストだと思います。

サワリの調整をやる方は、先ずは平ノミをまっすぐ研ぐ所から始めてみて下さい。これが出来なかったら何も出来ません。そして何よりも前に、自分がどんな音を求めているのか、何故その音にしたいのか、目的が見えず技術だけ習得してもろくな事になりません。あくまで自分の音楽は何なのか。自分の表現したい事は何か。何故それを表現したいのか、そこにどんな意味があるのか。よくよく自分の歩むべき道を見定めてかからないと、自分のサワリには何時まで経っても巡り合わないでしょう。

そういうことを日々、常に考えているようでないと自分の音は出てきません。ジミヘンもBBキングもあの音以外にはありえないのです。同じように貴方の弾く音は、あなたの声と同様「貴方以外にはありえない」はずなのです。唄に執心していては自分の音色は響きませんよ。琵琶奏者なら琵琶の音色こそ命。琵琶の音色こそが貴方そのもの。違いますか???。

究極の一音を極めたいですね。

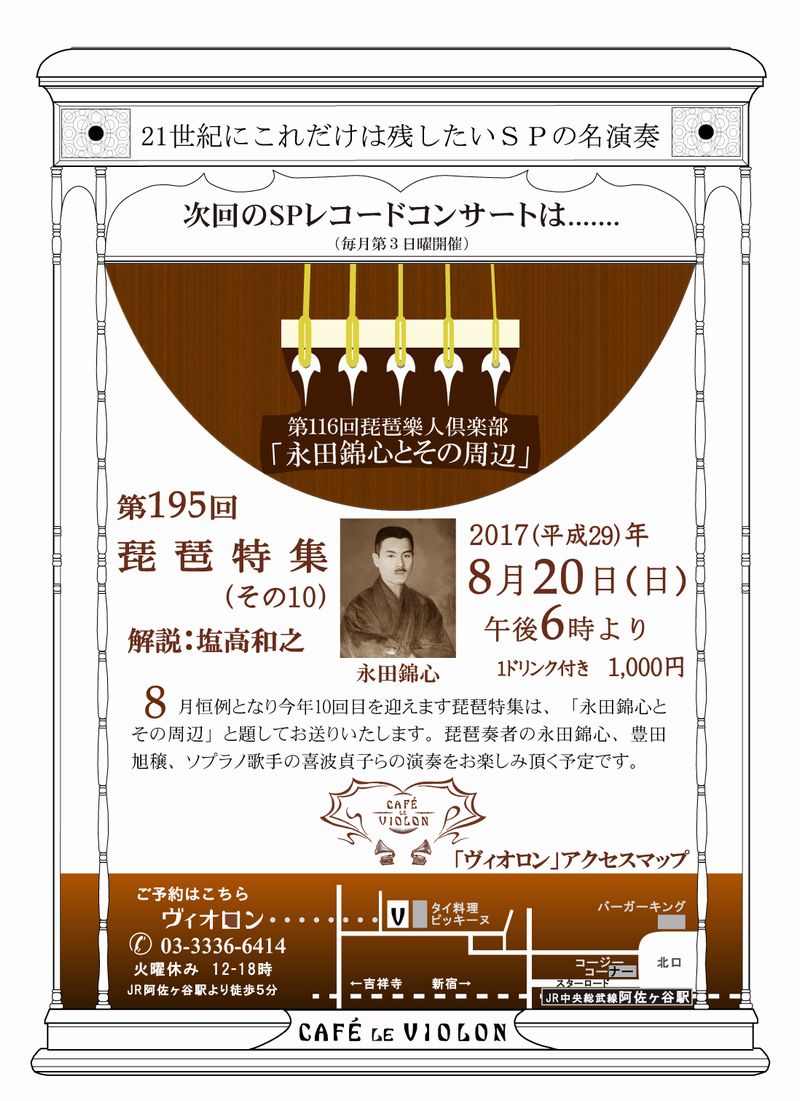

さて来月の琵琶樂人倶楽部SPレコードコンサートでは、そんなモダンスタイルの琵琶を世に問うた、永田錦心を特集します。

第116回琵琶樂人倶楽部「SPレコードコンサート~永田錦心とその時代Ⅱ」

8月20日(日) 18時開演(いつもと開演時間が異なりますのでご注意下さい)

料金:1000円(コーヒー付)

演目:永田錦心 喜波貞子 他

解説:塩高和之