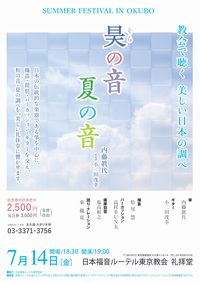

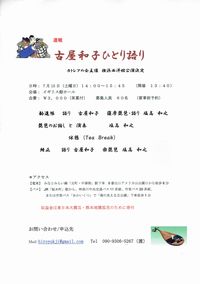

先週は琵琶樂人倶楽部、大久保ルーテル東京教会、横浜イギリス館と色々な演奏会をやらせて頂きました。この夏は8月末までずっと大小公演が続いているのですが、先ずは一段落。

先日の関西での公演が一つのきっかけとなったこともあるのですが、これからは、今迄考えていた器楽としての琵琶楽を完成させるべく、じっくりと考え、作曲し、今後のプログラム作りをやって行こうと思います。

声は大変重要な表現媒体ですが、やればやるほど、言葉・声を生半可では扱えないという想いが、自分の中で大きくなって行きます。言葉(または文章)は、音よりも具体性が強いがゆえに、使う本人に「必然」が無ければ伝わらないのです。たとえ上手に壇ノ浦やら那須与一を歌おうが、技芸としての歌や語りでは聞いていて辛いのです。

上手になればなるほど、「何故その人が那須与一をやるのか」が聴こえてこないと、お稽古事以上には聴こえないない。これはクラシックをやろうがブルースだろうが同じ事です。あくまで自分の表現になっていなければ、何も伝わりません。ただの発表会でしかない。

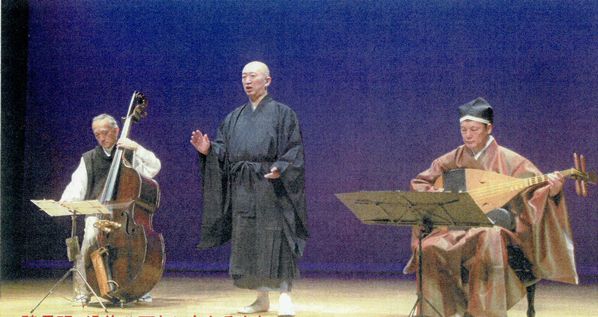

「方丈記」公演伊藤哲哉さんの語りとともに

「方丈記」公演伊藤哲哉さんの語りとともに

私は「抽象性」を一番大事にしています。そのためには音色が何よりも大事。言葉はどうしても具体性を出してしまうので、言葉を扱うのであれば、自分で語るより、別に語り手を立てて組んでゆく方が断然やり易い。勿論語り手のレベルが低いのではお話になりませんが、言葉に対して充分な考察と経験と技を持って、自分の表現としてやることの出来る人ならば、私は琵琶の音で、そこに寄り添っていくことが出来る。つまり自分で語るより客観性を持って言葉と対峙できるのです。

文章でも、言葉でも、そこに余白の無い表現は、まるで押し付けられているようで、とても聞いていられません。「無常」と言っても、そこに言外の大きな世界があれば、聞いている側の感性を大いに刺激してくれます。しかし発する側が薄っぺらい世界しか持っていなかったら、受けて側には何も届かない。特に感情を表す言葉、例えば「あはれ」や「悲しい」などは、個人の領域で発せられても、理解は出来ても共感は出来ません。琵琶唄ではやたらとこの手の言葉を発するのですが、いくらこぶしまわして声張り上げても、私には、そこから滔々と流れる日本文化の大きな世界は全く響いてこないのです。

表現はクラシックであろうがロックであろうが、時代とともに今に生きる人に響くように変わってゆくのに、「太刀にあはれや磯千鳥、泣くも悲しき須磨の浦」なんてコブシたっぷりにやられても、100年前の感性で止まっていては、現代の人に届くわけがない。社会とともに生きてこなかった邦楽の悲しい姿だと私は思っています。

日本文化は共感の文化だと私は思っています。はっきりとものを言わない代わりに、そこにはお互いの共感がある。その共感でコミュニケーションが成り立っている。これは実社会では弊害も多々あると思いますが、芸術においては、わび・さび、余情の美など、日本特有の文化はその抽象性こそが特長であり、また人を惹きつけるのです。抽象性があるからこそ、受け手の感性を豊かに動かすことが出来るのです。

色んな表現のやり方があって良いと思いますが、自分の音楽を存分に表現できるスタイルで舞台に立ちたいですね。少なくとも、声を張り上げてろくに弾く事をしない琵琶唄は、私にとっては魅力が無いのです。

1stアルバム「Orientaleyes」

1stアルバム「Orientaleyes」

以前にも書きましたが、私は琵琶の音色に感激して琵琶弾きになったので、その原点に立ち返る時が来ているのだと思います。琵琶の音色で表現できないようでは琵琶奏者とは云えません。

何よりも琵琶の音色が第一なのです。歌手が声を第一にするように、私は琵琶の音色にこだわって、魅力のある音楽を創るのが仕事。意識が声に行ってしまって、ろくに弾けないようでは本末転倒です。

さて、これからは少しばかり時間が出来たので、琵琶を離れている時間も作ることが出来ます。何かを創り上げるには、色んなアンテナを張り巡らして、色んな人に会い、様々な事を体験して行くのが、とても重要なんですが、琵琶奏者という看板をいつも挙げていると、見えるものも見えなくなります。ただの一観客となって映画を観たり、ライブビューイングやコンサートに行くのは頭の切り替えにもなるし、作品をより素直に鑑賞出来て、多くのものを得られますね。このブログを読んでくれている方は、私がいつもぶらぶらしている姿に呆れ返っているかと思いますが、琵琶を離れている時間を作ることが出来るかどうか、こここそが音楽家としてやっていけるかどうかの一つの大きな鍵と云えるでしょう。

先日はヴァイオリニスト濱田協子さんが参加している アンサンブルステラの公演に行ってきました。今回は全員がイタリアの楽器に持ち替えて、その音色を楽し

むというちょっと面白い企画。濱田さんの弾く、ちょっとヴィオラにも近いようなダークな陰影のあるヴァイオリンの音が素敵でした。心地良かったですね。また今週は、昨年カリブ海の国々へ一緒に行ったマジシャンの石井裕さんのショウにも行く予定。その他、最近はジャズの仲間も増えましたので、これからは日々楽しくなりそうです。

私は私の音楽をやってこそ私であり続けることが出来る。勿論それはオリジナルであるからこそ仕事にもなるし、評価もしてもらえる。

これからも自分に吹き来る風の声を素直に聞いて、自分の音楽をありのままに、そして存分にやって行きたいですね。