すっかり春の陽気ですね。外に出るとカンヒザクラや陽光などはもう満開。その他にもハクモクレンやボケ、ハナカイドウなども咲いているし、今週末辺りにはもうソメイヨシノも咲いて、既に気持ちはお花見気分。花の饗宴ですね。

春は色々なことが始まる季節でもありますし、身体も動き始めます。毎年花粉症が少々つらいところですが、今年は3,11の福島安洞院での法要・奉納演奏会をはじめ、4月には大久保のルーテル教会での演奏会など、春も何かと演奏会が続いています。

毎年この時期は作曲する事が主で、演奏はほとんどやっていなかったのですが、やっぱり私は舞台に立っているほうが調子が良いです。週に一度はどこかで演奏しないと、どうも鈍ってくるんです。出来たら週に2回か3回は舞台に上に立っていたいですね。

2016年琵琶樂人倶楽部100回記念演奏会にて

2016年琵琶樂人倶楽部100回記念演奏会にて

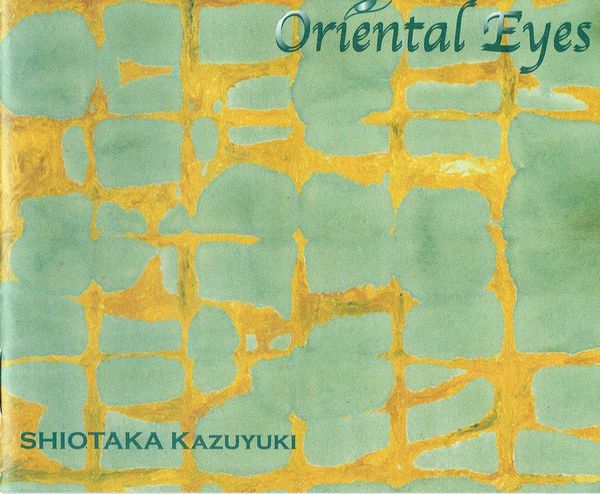

独奏曲はまたまた手直しをして、やっと何とかいい感じになってきました。あとデュオを2曲、トリオを1曲、そして唄ものの曲を夏頃までに創ろうというのが今年の目標。というのもそろそろ年末辺りを目標に次のCDを計画しているのです。弾き語りを数曲と、現代ものをソロデュオで数曲づつ録音しようと思っています。

どんな形のCDにするかまだ未定で、現代ものはネット配信のみにしようかとも考えていますが、いずれにしろ久しぶりの作品集となる予定です。

アーティストにとって作品が世に出て行くということは、とても大事な事。そしてそれが評価されて始めてアーティストになって行くのです。SPの時代だったら、出すだけでもう評価されたと同じ事だったでしょう。選ばれし者だけに与えられたレコードデビューも、今や誰でもCDを作ることが出来る時代になって、出す事よりも中身を問われるようになりました。

それも世界に発信できるのですから、良い時代になったといえますが、世界に通用するものでなければ評価は得られません。日本の物差しで考えているようでは相手にされないのです。ましてや邦楽村・琵琶村の器では、全く通用しません。自分の音楽や存在はあくまで世界という大きな器の中にあるということを認識しない限り、世界に向けて出す意味は無いですね。

今日本の古典音楽を世界の音楽シーンに向けてやる意味は何か。ただの珍しい民族音楽として紹介しているだけなのか?。それとも日本の古典音楽を根底に持ちながら、世界の芸術音楽と同様の土俵に乗って作品を発表して行きたいのか・・・・。

日本人はアートとエンタテイメントの区別をほとんどつけませんが、海外でやってゆくつもりなら、はっきりさせた方が良いですね。売れたいという自己顕示欲に駆られて、学歴や受賞歴、大学講師云々の看板を掲げてアカデミックな箔をつけて看板にしながら、やっているのはエンタテイメントのライブ、というのはとんだ勘違いです。肩書きを喜んでくれるのは日本だけ。肩書きで自分の存在を誇示しようとするその心が、もはや村意識以外の何者でもないのです。

世界のルールが判ることは先ず必須。尚且つそこにただ乗っかって、その一員になって喜んでいるのではなく、日本独自のセンスを世界の中で表現して、新たな分野を世界の音楽シーンに確立して行く。理想はここまでやりたいものですね。欧米とは違う日本のやり方やセンスを、文化の違うところにも響かせるには、先ず相手の懐に入らないと!。こちらのやり方を押し付けても受け入れてくれません。

ドイツ楽派全盛の時に、全く違うフランスのセンスで乗り込んでいったドビュッシーやラベル、ロシアの底力を見せ付けたストラビンスキーやラフマニノフ。常に最先端を切り開いたマイルス・デイビス、芸術音楽の分野で今までに無い新しいセンスを認知させたアストル・ピアソラ。こういう人達は今の日本からはなかなか出てきませんね。一過性の珍しいエキゾチックなものは多少ありましたが、ジャズでもクラシックでも、海外のセンスに染まり、向こうのお仲間の一員になって終わる人がほとんど。かの地に於いて日本独自の音楽とセンスを響かせたのは、武満さんと黛さん位でしょうか。あらためてお二人の偉大さに想いが行ってしまいます。

日本では古典をやっていれば、なんとなく偉い感じがして、格上の先生という感じになってゆきますが、古典をやるという事は海外に於いてはアカデミックな研究の分野なので、それだけ論理や哲学が大事であり、少なくとも論文を書き上げるくらいのことをしなければ、せいぜいエキゾチックな民族音楽で紹介される程度。

日本では古典をやっていれば、なんとなく偉い感じがして、格上の先生という感じになってゆきますが、古典をやるという事は海外に於いてはアカデミックな研究の分野なので、それだけ論理や哲学が大事であり、少なくとも論文を書き上げるくらいのことをしなければ、せいぜいエキゾチックな民族音楽で紹介される程度。

西洋東洋の音楽史や芸術史は勿論の事、比較文化論、宗教や文化・社会全般にも精通していないと相手にしてもらえません。以前コンビを組んでいた尺八のグンナル・リンデルさんは、現在ストックホルム大学で教壇に立っていますが、尺八奏者というだけでなく、正にこの分野の研究家です。私にはとても書けないような、もの凄い膨大な日本音楽の研究論文を書いて、日本の東京芸大にも納めてあります。

何故そういうスタイルが出来上がったのか、そこにはどんな意味があり、またシンボリズムがあるのか。更には自分のやる音楽を、どういう哲学を土台として、どのように表現していこうとしているのか。考えるべきことは色々とあります。

何でも感覚的に「いいんじゃないの」「よいものに理由なんか無い」なんて言って頷きあって、なんとなくなあなあとやり過ごしている日本人には、こういう論理でものを解析してゆく部分はハードルが高いですね。しかしアートの分野で世界を視野に入れて活動するのなら、考え方もやり方も変えて行かなくてはヴィジョンは成就しません。

自分の行くべき道をもっと明確にして定めてゆかないと、私の音楽は響かない。この春の陽の中で、これからの自分に想いが巡りました。