先日は良寛公演にお越し頂き、ありがとうございました。エンタテイメントの舞台ではないにも拘らず、満席とは言わずとも、多くの方にお越しいただき、本当にありがたく思っております。良寛の精神は今、医療の分野で大きな成果となって受け継がれていますが、こうしたことを現代に改めて伝えることには一つの意義というものがあるように思います。この戯曲が現代にもう一度良寛の精神を表すきっかけとなったら嬉しいですね。

日本の感性を軸に持ちながらも、新たな形に挑戦して行くのは私のモットーですので、こうした活動はこれからどんどん続けて行きたいと思っています。

皆様もう良くご存知だと思いますが、主演の津村禮次郎先生はもう押しも押されぬ能の大ベテラン。能を軸足にしながらどんどんとジャンルを越境し、各ジャンルの一流のパフォーマー、ミュージシャンと舞台を創っています.

こういう先生の舞台人としての姿勢は、正に私の目標です。芸術家として古典に軸足をしっかりと持ちながら、あらゆるところへと歩みを進めてゆく方は、現在邦楽の世界では見かけませんね。かつて永田錦心は「琵琶樂を芸術音楽にする」と宣言しましたが、私も及ばずながらもこの志を継ぐ琵琶人でありたいと思います。

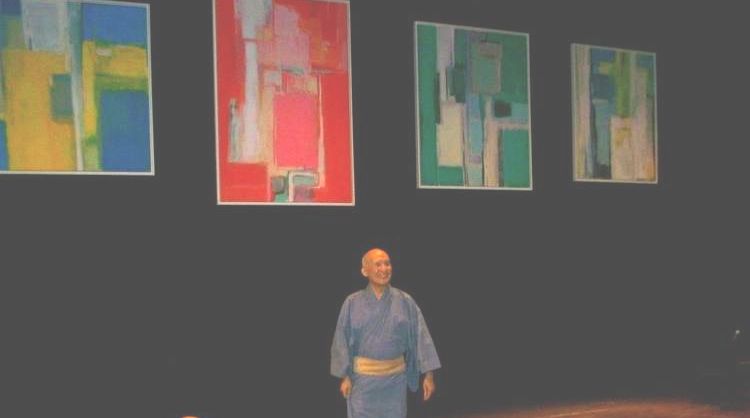

場あたり稽古中の津村先生

場あたり稽古中の津村先生

津村先生は勿論、この戯曲を書いた和久内先生と話していても常に色んな芸術の話をしています。和久内先生は哲学者ですので、哲学の話も良くされますが、お二人とも音楽、美術、文学など等どれくらい知っているのか、と思うほどに詳しいのです。幅広い知識や視野、交流、そこから導かれた感性はやはり舞台に現れますね。自分の目の前の興味にだけ囚われているようでは、世界へ向けて作品は生み出せません。芸術全般はもちろん、常に好奇心に満ち、アンテナを張っているようでなければ世界を舞台には出来ませんね。

日本には素晴らしい感性と芸術があります。そういうものを世界に魅せてゆくには、ただ見せても伝わりません。日本とは違う色々な文化を知ることも大切ですし、世の中の流れを感じ取り、今の感性で表現していかなければ、珍しい以上のものにはなりません。自分のやり方がどこでも通用するなんてことは無いのです。自分自身が変わっていかなければ、自分を取り巻く世界は変わりません。

良寛の精神と感性が今医療の分野に受け継がれているように、受け継ぐべきは形ではなく、その根幹にある心です。柔軟な姿勢を持ち、軸足を忘れず核となる自分の感性に揺るぎなければ、世界と繋がって行くでしょう。

古典として成立しているもの、たとえば能の舞の型や囃子の型等は、それはもう何百年という中で洗練され、淘汰され、究極だけが残ってきただけに、そこに大きな意味があります。それをどう魅せるかが、勝負所ですね。

最近はまた魯山人の著作を読み返しているのですが、繰り返し「本質を見抜け」「型に胡坐をかくな」と言っています。こういうところが私にはぴったりとはまるのです。やはり受け継ぐのは型ではないのです。

琵琶楽はどうでしょうか。明治という変革の時代に新しい琵琶楽の形と感性を打ち立てた永田錦心が作った新たな形に心酔するあまり、創造する精神を失い、「これが型だ」「琵琶とはこういうものだ」と感性が固定してしまって、それ以外のことを受け入れることが出来なっている現状を永田錦心が見たら、どう思うでしょうか???。時代の最先端を行き、「洋楽の知識を取り入れて、新たな琵琶樂が誕生するのを熱望する」とまで書いていた永田の精神は今感じられないですね・・・・。残念です。

今回のような公演は、ジャンルを越境し、且つエンタテイメントに流れず新たな形を創り上げて行くという点で、正に私が求めている方向に合致します。今後も日本の豊かな感性を軸にして、そこから自由に飛翔するようなそんな舞台が創れた本望ですね。

photo 大庭丈治

色々と活動をさせて頂いて、年々自分の本当にやりたい活動に近くなってきている気がします。そして自分を取り巻く環境もだんだんとそれなりになってきました。

とにもかくにもいつの時代になっても魅力を失わないものを創り上げたいですね。ただの話題性ではなく、従来にない、現代に合う新たな形をもって、そこに軸となる日本の感性を感じさせるような作品は、どの国の人が観ても、そこに独自の感性が流れている事が解ってくれるでしょう。クリックひとつで世界とつながる現代だからこそ、世界に向けて発信するのは当たり前!。

このブログも私のCDも、世界の人が見て聴いているのです。私は早いうちから流派や協会を抜け出して本当によかったと思っています。小さな村の中に身を置いていたら見えるものも見えなくなる。

もっともっと素敵な舞台を作って行きたいのです。