今年はちょっと天気に恵まれませんでしたが、なんだかんだ言ってお花見をたっぷり楽しみました。こうして花を愛で、仲間と語らい、呑み、一緒に過ごすことが出来るというのは本当に幸せなことですね。

そして今月はお祝いが一つ。お蔭様で毎月開催している琵琶樂人倶楽部が、この4月13日の会で開催第100回目となるのです。こちらもまことに幸せなこと。小さな会とはいえ、何しろ100回。よくぞここまでやりました。勿論これからも続いて行きますが、先ずは節目を迎えられたことが嬉しい限りです。

2007年9月号邦楽ジャーナル

2007年9月号邦楽ジャーナル

すぐさま名曲喫茶ヴィオロンのマスターに掛け合って、先ずは2007年の11月から2008年の12月までの毎月の第2(または第3)水曜日を抑え、且つ毎月のテーマも1年分一気に全てを決めて発足したのです。我ながら素早い仕事でした。邦楽ジャーナルにも発足の時には記事に取り上げて頂きました。

以前書いていただいた私の演奏姿

以前書いていただいた私の演奏姿

これでは本当に琵琶楽が崩壊すると思っていたので、それじゃあ自分で啓蒙活動を始めるしかないか、ということで古澤さんと二人で毎月やってきたのです。私が琵琶楽の古典・近代・現代という区分を色々な所で発言したせいかどうか判りませんが、最近やっと、何でもかんでも古典などという安易な発言も少なくなってきましたが、これからも積極的に発言して、琵琶楽の歴史と豊饒な文化をもっと多くの人に判ってもらうように活動して行こうと思っています。

長唄や能などは、その辺が辺りがしっかりしていて、研究者も多く、音楽そのものは勿論、古典としての学問的環境が整っているのです。どれが新作でどれが古典なのか、明確な線引きも出来ている。こうしたことは琵琶楽に於いても、今後とても大事な部分になってゆくと思います。

現代は、私のような無名の者のCDですらネット配信で海外に販売されていて、外国に於いても気軽に聴くことが出来る時代です。これから海外の人で琵琶楽に興味を持つ人もどんどん出て来るでしょう。海外の大学でも琵琶楽を講義するような機会が増えて行くと思います。またそういう海外に発信する研究者もどんどん増やしていかなければなりません。ドメスティックな狭小な視野でしかものを見ないような感覚はこれから通用しない。今はまだあまりにも内向き過ぎる。邦楽の中だけでなく、邦楽以外のジャンルとの比較文化論や音楽史の分野を整備して、外に向かって琵琶楽の多様な素晴らしさを発信して行くことが、琵琶楽を次世代へと伝えて行くことに繋がると思います。

まあこんな想いを持って始めたのですが、琵琶樂人倶楽部をやりながら私も古澤さんも数多くの演奏会に恵まれるようになりまして、大変順調に回を重ねて行きました。本当に色々なテーマで琵琶の多様な魅力を紹介してきましたが、琵琶樂人倶楽部はレクチャーがほとんどで演奏会ではないので、100回を迎えるこの時を良いきっかけとして、気軽に演奏をたっぷり聞いてもらう会、「日本橋富沢町樂琵会」を今年から発足させました。これからはレクチャーの「琵琶樂人倶楽部」、演奏の「日本橋富沢町樂琵会」の二本立ててやって行こうと思います。

先ずは第100回目「琵琶と文学シリーズ~建礼門院右京の太夫 平資盛との恋」

4月13日午後7時30分開演です。是非是非お越しください。

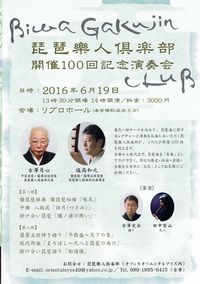

そして開催100回を記念しまして、6月19日参宮橋のリブロホールにて、記念演奏会を開きます。

ホールと言いまして

も、60名くらいがキャパのこじんまりとした音楽サロンです。お気軽に、お越し頂ければありがたいです。此方は今までの軌跡を話ししながら演奏中心でやります。

永田錦心生涯の目標、「琵琶を芸術音楽にするのだ」。私もこの言葉を胸にこれからも精進して行こうと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。