少しづつ仕事の質が変化してきていて、今までやった事のないような面白い仕事が、年を追うごとに増えてきました。ありがたいことです。そしてそんな変化と共に「間合い」というものが益々気になってきました。

この「間合い」というやつは数字ではとても捉えきれないし、同じものでもやる度に違って感じることも多々あります。一筋縄ではいきませんね。「間合い」は常に変化するし、同じということはありません。音と音の間合いだけでなく、リスナーとの間合いというものも大切です。場との間合いも同様、「間合い」は自分を取り巻くあらゆるものとの関係性ではないかと思っています。

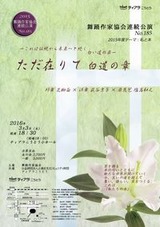

踊りが入ると音楽は一気にその間合いを変えて行きます。これはフラメンコでも日舞でも、音楽だけの時とはぜんぜんちがう「間合い」になって行きます。来月舞踊作家協会の定期公演にて、日舞とモダンダンスの踊り手が私の曲で踊るのですが、その稽古で先日、日舞の花柳面先生の稽古場でリハーサルをしていた折、当たり前ですがいつもと全然違う「間合い」を感じました。結構前ノリで弾いていたつもりなんですが、こちらが遅れそうな勢いなのです。ちょっと不思議な感じがしました。

シルクロードの国々での演奏会では、演奏だけで行ったので、どこへ行っても「踊りは無いのか?」と聞かれました。民族舞踊系は音楽だけ聞いていると、前ノリで突っ込んで行くようなリズムを感じがしますが、日舞なども、一見ゆったりした雰囲気にみえて、その中ではもっと違う流れがあるのかもしれませんね。まだまだ修行が足りません。

ウズベキスタン国立音楽院ホール演奏会

左ウズベキスタン イルホム劇場演奏会リハ

右旧グルジア ルスタベリ劇場大ホール演奏会

音楽それぞれにリズムやノリなど色々あると思いますが、そういうものは体に染みついた感性でもあるので、いくら真似した所で自分の基本は大して変わらないのではないか、と近頃は思うようになりました。この我が身に染みついた「間合い」でやるからこそ、自分の音楽になるのでしょう。憧れて真似ているようでは、辿り着けません。私は20代の頃フラメンコギターなどもやってみましたが、なぞるのが精一杯で、とても音楽にはなりませんでした。ジャズも同様でしたね。

いつも書いているように、タンゴもブルースもジャズも色々な国で、新たな命を得て、一つのスタイルやジャンルを創ってきたのです。物真似しているようでは所詮はそこまで。異国のものであれ何であれ、自分の言葉でしゃべることが出来ないと、自分の想いは伝わらないのです。少なくとも自分の「間合い」がはっきりとあり、且つ日本の風土と歴史を感じるような風情が無くては、私が思う琵琶の音楽は響きません。この風情を一番現すのが「間合い」。「間合い」は歴史であり、文化であり個性であります。つまり「間」一つに深遠な美学があると言っても過言ではないと思うのです。

一つお知らせがあります。今月25日より「日本橋富沢町 樂琵会」という会がスタートします。以前両国でちょっとだけやって頓挫していたのですが、場所を変え新たな気持ちで始めたいと思います。

何時もの琵琶樂人倶楽部は琵琶に関する色々な側面を、レクチャーを主体にして教養講座的にやっていますが、樂琵会ではとにかく演奏を聴いてもらおうというのが趣旨です。難しい話は抜きにしてどんどん聞いてってください。

第一回目は 樂琵琶:楊真操、薩摩琵琶:壇ノ浦、そして平家琵琶をほんのサワリだけ。

第二回目は4月21日、筑前琵琶の平野多美恵さんを迎えて、「敦盛」対決す。

第三回目は6月16日、尺八の田中黎山君を迎えて、現代の琵琶楽を合奏。

先ずは2月25日、午後7時開演、料金:1000円(お茶付)。場所は日本橋東京都中央区日本橋富沢町11-7 KCIビルディング B1階です。最寄駅は小伝馬町です。

是非是非ご贔屓に!!