津村禮次郎先生の「高砂」を観て来ました。

小金井市の伝統芸能フェスタにて、江戸操り人形の結城座とカップリングでの公演でしたが、これまで津村先生の古典は、半能の舞台を一つ見ただけで、観に行ったのはほとんどが創作作品。私と一緒にやる時も勿論創作作品ですので、今回初めて先生の古典ものをフルサイズでじっくり観劇してきました。

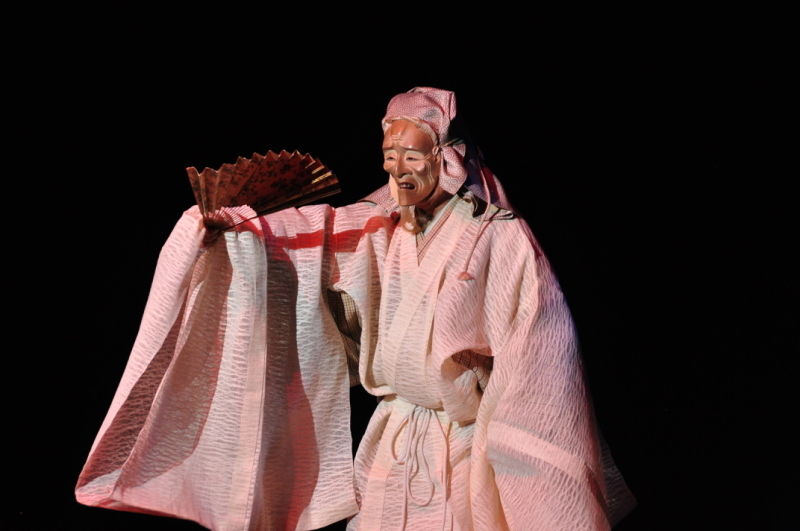

さすがの存在感。風情がありましたね。新春から良いものを観させていただきました。特に最後に住吉明神として登場し、舞う所は凄い迫力で盛り上がり、ぐいぐいと惹きつけられました。

今迄御一緒させてもらって思うのは、演目は何であれ、先生が古典の型で舞いだすと凄いことになることです。そんな例を何度となく観ています。特に即興の中に現れる型が美しい。「良寛」のラストシーンも即興的に舞っているとの事でしたが、もう型が体全てに備わっていて、その型が即興という何も制限の無い空間の中に現れると、自由自在に雄弁に語り出すのです。そういう時には時間を超えて過去から未来へと観客の感性が広がり、更には存在そのものの性別や年齢も越えて行くので、観ている此方側の方にもさまざまな情景が思い起こされるのです。

「良寛」公演にて

「良寛」公演にて

やはり型というものが単なる形ではなく、感性であり、アイデンティティーであり、文化となっているのだと思います。型が備わっているかどうか、というのはどんなジャンルに於いても大変重要ですね。軸という言い方をする人もいますね。その人なりに身に付いた型が、やればやるほど、年齢を重ねれば重ねる程にじみ出てくる気がします。それはまた年齢を重ねる程に問われる器とも言って良いのかもしれません。

薩摩琵琶にはまだ歴史が浅く、長い時を経た古典というものが無く、文化や感性にまで昇華した「型」というものが無いので、こうした長い年月を経て、日本文化そのものとも言える能に接すると、その奥深さが身に沁みます。

一手、一足動かすにも、そこには意味があり、深く長い歴史がある。そういう所作一つでも揺るぎないものを感じます。そして古典の型を身に付けるには、溢れんばかりの創造力が必要なのです。なぞっている内は何ものにも成りません。「守・破・離」とはよく言われますが、破るためには相当の創造力が無いと破れません。離れるにはもっともっと創造力が必要です。この創造力があってこその型であり、継承なのだと、津村先生と御一緒する度に感じます。私は津村先生と御一緒する時には、とにかく純粋に演奏と曲で対峙することにしています。ケレンなど持とうものなら、瞬時に喝破されそうな迫力をいつも感じますね。

「良寛」出演メンバーと

「良寛」出演メンバーと

型が出来上がり、継承されて行くには、途方もない時間と人が関わって、はじめて型になるのでしょう。伝統があるということは素晴らしいことです。今伝統という言葉がとても薄くなっているように思うのは私だけでしょうか。今こそ良き先輩の姿を見るべきです。

世阿弥の創り出した芸能は、その哲学性の深さから、日本人の根底に流れる感性を舞台の上に表現しました。つまり能が、そして中世という時代が日本を創ったとも言えます。確かに現代のエンタテイメント全盛の時代からすると、その舞台はあまり動きも無いように見えますが、日本の精神や感性が受け継がれて行く限り、能の美しさは絶えることなく、時代に生きる人々に受け継がれて行くのだと思います。エンタテイメントに安易に走らない所が、私にはとても魅力に思えます。

琵琶楽もこれから能のような存在になって欲しいですね。個人的にはちゃらちゃらした賑やかしのエンタテイメントになって欲しくない。その為にも日本人の感性そのものを表現して行くような音楽を創造して行きたいです。

今年もどんどん創って行かなくては!!!!