梅雨になりましたね。毎年6月は演奏会でてんやわんや状態なのですが、今年は割とゆったりしています。夏迄はレジュメ書きと作曲に追われている感じですね。夏から秋にかけては、通常の演奏会の他に、レクチャー付演奏会という私のライフワーク的なお仕事も多々頂いていますし、日経の記事のお蔭でしょうか、樂琵琶のお仕事が増えました。本当にこうして演奏家をやって行けるのは有難い事です。こんな日々を過ごしているのですが、このところちょっと幅を広げてみようという気分が湧き上がり、面白い試みをいくつかします。

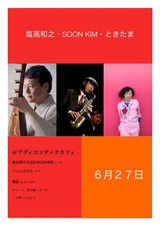

先ずはアルトサックスのSOON Kimさん、言葉のアーティストときたまさん、そこに私が加わったトリオで実験ライブをやります。どうなる事やら私にも判りませんが何だか面白そう。ここ7,8年程は、かっちりと創り上げたものを演奏する事が多かったので、私の原点でもあるジャズのスピリットで挑戦です。

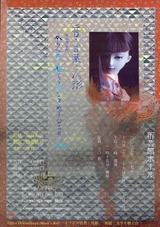

そして来月は、朗読の櫛部妙有さん、人形作家の摩有さん、そして私というこれまた面白い組み合わせで3日間に渡り、地元でいつもお世話になっている音楽サロン「かんげい館」にて開催します。内容は梨木果歩さんの「からくりからくさ」という小説を軸にした朗読と琵琶と人形という企画ですが、どんな感じで皆様に観て聴いて頂けるか、ただ今じっくり思案中です。ぜひお越しくださいませ。詳細はHPの方をご覧ください。

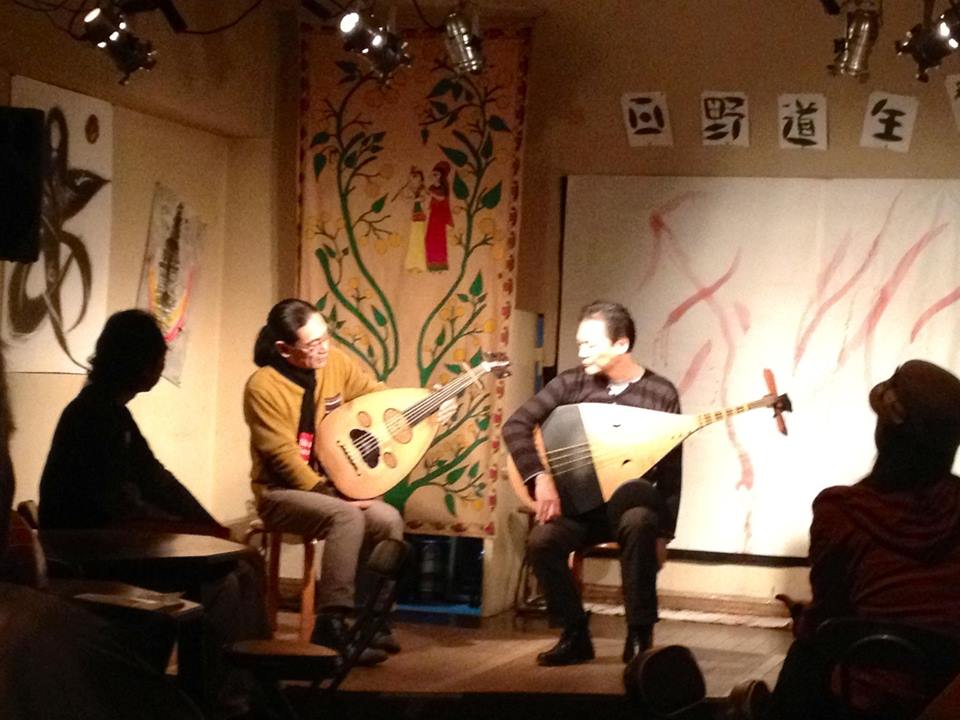

ウードの常見さんと音や金時にて

ウードの常見さんと音や金時にて

私は生来の天邪鬼のせいか、時々寄り道したり、別の事をやってみたりすることが時々あるのですが、これが結構いいアイデアを生んだり、柔軟な姿勢を創り出すのに役立っているのです。これまでこと琵琶の演奏に関しては、場所や響きなどかなりこだわってやって来て、それなりに成果もあげてきたと思うのですが、少々飽和状態な部分もありました。それが先日のフラメンコの日野先生と小さなライブでをやって、ふっと力が抜け、肩の荷が降りて楽になった感じがして、視野も広がりましたので、少し実験的な事も試してみようという気分になってきました。

周りの人からすると、あいつは何やってんだか??と思われるかもしれませんが、これでまた幅が広がると面白い世界が出て来ると思います。乞うご期待!

私はいつでも外に向けて音楽活動をやりたいと思っています。今自分の演奏しているこの音が海外にも流れて行くだろう、というイメージを常に持って演奏しています。そして特に海外にあっては、民俗音楽ではなくクラシックやジャズと同じように、芸術音楽という所で同等に演奏したいし、聴いてもらいたい。その為にも曲・演奏共にレベルにはこだわりたいですね。過去の日本音楽の歴史を土台とした上で、単なる珍しいアジアの民族音楽ではない、日本音楽の最先端である、私の音楽をこれからもやって行きたいのです。志は高くなくては!!

しかしながら何かを突き詰めて行くとかえって見えなくなる部分もあります。だからこそ、いつも書いているように、世界の一流と言われる音楽を常に観て聴いて、自分の感性と視野を養っています。私はまがりなりにも声を使う仕事をしているので、声の一つの頂点であるオペラを聴かずプロの演奏家ですなんて言えませんし、弦楽器をやっていて、ヴァン・へイレンやパコ・デ・ルシアを知らないという訳には行きません。おこがましいけれど、意識だけでも同等の演奏家、音楽家として舞台に立ちたいと思っています。

次世代を担う若者にはとにかく色々な音楽、それも一流と言われているものを聞いてもらいたいですね。小さな村の優等生で居るだけで良いと言うなら仕方がないけれど、名取も大学の名前も受賞歴も、そんな肩書きはからは音楽は少しも響かないという事を早く判って欲しい。世界に飛びだして行くには世界を知ることが必須!。巷では薩摩琵琶がいつの間にか鎮魂だの古典だのというふれ込みになっているのもよく見かけますが、こんな個人的思い込みでは世界に通用しない。シェーンベルクやバルトークと同じ時代の音楽が、「古典」になってしまうようでは、底の浅さを笑われるだけです。是非大きな世界を見て、日本中に世界中に琵琶の音を響かせてほしいのです。

今年は例年になく、秋に面白いお話が沢山来ています。ブログでもお知らせして行きますが、年を追うごとに活動が面白くなって来るのは嬉しいですね。しっかりと務めさせていただきます。