先日、朗読家の櫛部妙有さんの会に行ってきました。

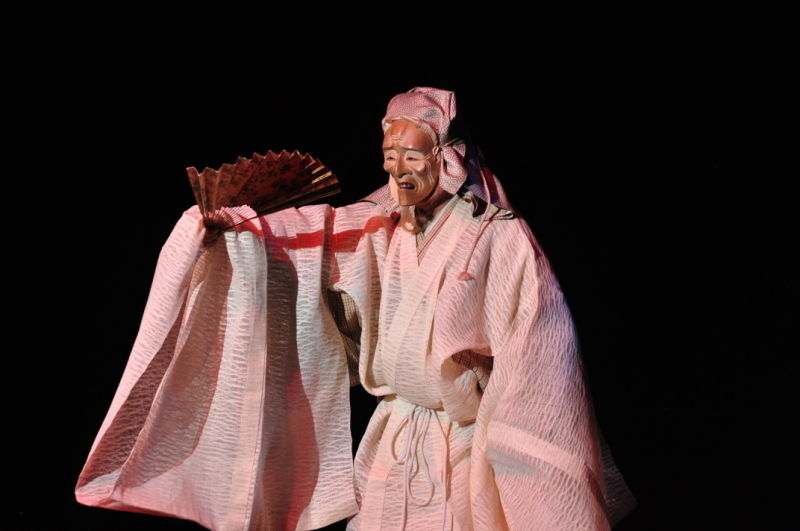

櫛部妙有さん

櫛部妙有さん

2012年の櫛部さんの公演チラシ

2012年の櫛部さんの公演チラシ

櫛部さんの朗読を聞いたのは、この芥川龍之介の「奉教人の死」が最初でした。それから色々とお話を頂いているのですのですが、櫛部さんは大げさな表現は一切しません。聞き手の感性が櫛部さんの朗読を通して広がって行く。そんな感じと言えばよいでしょうか。演者の技を前面に出すの

ではなく、淡々とした語りを聴いている内にその世界に入り込んで、もはや最後には演者という存在すら消えて、聴いている自分の方が物語の中に存在しているかのような・・・。それは何とも魅力的な時間です。私は能にも近いものを感じます。

今回は櫛部さんが主宰する「文学(ほん)を聴く会」の毎年の懇親会だったので、普段の舞台と違い、実に興味深いものを朗読してくれました。

最初は、別役実の「なにもないねこ」という短い作品。これを先ずは大人が聴くという前提で読み、全く同じものを今度は子供に聴かせるという前提で読むという二つの形を聞かせてくれました。

次に夏目漱石の「夢十夜より第一話」。これを先ずは幻想的な物語として読み、次にナンセンスなちょっと滑稽な話として読んでくれたました。舞台では同じものを2回やるという事はしないので、こういう会ならではの面白い試みでした。意識の持ち方で同じ言葉も全く違う印象になって物語が伝わって来るのがよく判りました。さすがの技というのは勿論ですが、私が何時も書いている事と大変共通するものを感じました。

邦楽をやっていると、言葉というものと密接に関わらずを得ません。それだけに言葉に寄りかかって、固定化された言葉の意味、物語の内容に囚われてしまう事が多々あるのです。

琵琶を習いに行くと稽古に於いて、物語や言葉を多面的に解釈し、色々な角度から登場人物の事を語り合ったり、歴史的背景を検証する等という事はほとんどしません。それが良いか悪いかは別として、言葉というもの、または稽古という事に対して、もっと幅があったらいいと私は思います。

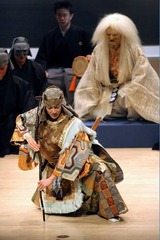

津村禮次郎先生 先日の良寛公演にて

津村禮次郎先生 先日の良寛公演にて

能のように長い時間を経て洗練に洗練を重ねてきた古典には、型そのものに意味があり、汲めども尽くせぬ先人たちの知の蓄積や、創造の歴史や経験が型の中にあるので、先ず型の中に自らを入れて、そこから自分の表現を見出して行くという過程にとても重要な意味があり、先人たちの知の蓄積が、自分の中の創造性という事をあらためて考えさせてくれるでしょう。 以前このブログでもイェーツの「鷹の井戸」を原典とした新作能「鷹姫」の事を書きましたが、能は常に新作を作り続けています。この姿勢こそがゆるぎなき継承に繋がっているのではないでしょうか。

以前このブログでもイェーツの「鷹の井戸」を原典とした新作能「鷹姫」の事を書きましたが、能は常に新作を作り続けています。この姿勢こそがゆるぎなき継承に繋がっているのではないでしょうか。

しかし薩摩琵琶はまだ歴史が短く、錦心流でも100年、新しい流派は数十年という時間しか経ていない。そういうものには、知の蓄積や洗練、型の持つ深い味わい等が残念ながらまだありません。私が常に創造という事を薩摩琵琶に於いて掲げているのは、まだ薩摩琵琶は型の継承をするような時期ではなく、今はどんどんと新しいものを創り、薩摩琵琶の世界を豊かにしてゆく時期だと思うからです。また継承には旺盛な創造力が必要です。創造無き継承は、ただの保存になって意味も伝えられずに形骸化が進み、やがて衰退してしまう。私は表現をする者として、現時点の薩摩琵琶に於いては、近代日本の最先端の琵琶楽を創った永田錦心の創造性と先進性を実践出来たらいいな、と思います。

表現というものにルールはないし、その深さはやればやるほどに感じます。また言葉に対しても思う事は、「伝えるべきは言葉面ではなく、その言葉の背景にある」という事です。極論すれば言葉に意味は無いとも考えられます。

表現というものにルールはないし、その深さはやればやるほどに感じます。また言葉に対しても思う事は、「伝えるべきは言葉面ではなく、その言葉の背景にある」という事です。極論すれば言葉に意味は無いとも考えられます。

「愛してる」という言葉の裏側に本当に愛があるとは限らない。愛が無いということを「愛してる」という言葉で表現する事もあるでしょう。ラーメン屋さんのメニューを読んでも、お腹が空いてたまらない時に読み上げる「ラーメン500円」と、満腹の時に読み上げるのとでは全く違って聞こえるものです。そこに「何を表現したいのか」という部分がしっかりと自分の中に在れば、言葉ではなく、その背景が現れて行くのではないでしょうか。背景こそ表現すべき事ではないでしょうか。そして受け手がただ理解するのではなく、「感じる」という所まで行って初めて伝わるのだとも、私は思っています。演者はその表現の在り方や手法について深く研究する必要があると思います。表面の形をなぞって満足する事が一番良くないですね。

こういう事は邦楽に携ってからずっと感じている事で、「泣くも~~~悲し~~~き~~」なんてコブシ回して得意になっていても、演者に明確な意思と想い、それも底の浅い思い込みではなく、旺盛な勉強、研究、研鑽に裏打ちされた視点や哲学がなくては、受け手に「お上手」以上のものは聞こえて来ないと、私は常々感じています。

何かを表現しようとする時、技術はともかく、演じるものに対し、どんなイメージを持っているか、そのイメージは何処から来るのか、どんなものを根底としているのかということが自分の中ではっきりと掴めていなければ、作品は成立しないと思います。櫛部さんの作品に対する真摯な態度に接し、そんなことをあらためて考えさせられました。

自分のヴィジョンを明確にもっているかという事がとても大切だと思います。なんとなくこんな感じ、というような浅い意識で行き当たりばったりに出て来るイメージを追いかけても、とても表現には至りません。せいぜいその場限りの賑やかしのパフォーマンス止まり。薄っぺらい独りよがりのオタク目線では人を納得させるようなものは出て来ないのです。自分の「音楽」を聴いてもらいたいのなら、伝わる所までやってこそ!。お稽古事の上手さを披露しても何も始まらないのです。明確なヴィジョン、そこから湧き上がるイ

メージ、それを具体化させる為の技術、それらが揃ってはじめて形を成し、表現が成立すると私は考えています。

櫛部さんとの共演が楽しみです。