先日は台風一過、見事な虹が出て、次はスーパームーンという素敵な自然の贈り物に、ちょっと陶酔してしまいしまたね。残念ながら、私の安カメラでは手ブレで月の輪郭がつぶれてしまいましたが、月の外側の月傘が判るでしょうか。久しぶりに出逢った見事な月でした。

月の影響というのは何かあるのでしょうか。この所陶酔に浸れるような音楽を聴きたくて仕方がありません。しかし現在邦楽は今、陶酔という言葉からは程遠いですね。70年代日本の、あの熱狂と陶酔のような時代はもう来ないのでしょうか。

桜井さん

桜井さん

先日、いつも琵琶樂人倶楽部でお世話になっている桜井真樹子さんのお仲間で、灰野さんという前衛の分野で活躍している方からお声がかかり、灰野氏、桜井さんそれに私の3人で音楽談議をしてきました。久しぶりに突っ込んだ話をたっぷりできて楽しい時間でした。以前はこうして朝まで議論を交わしていましたが、最近はこういう機会が少なくなりましたね~~。今回は桜井さんからの思わぬ情報で、何やら期待出来そうな感じに話が進みました。灰野氏曰く「新しいというよりは、今までにないものをやりたい」とのこと。この辺りに私もピンときました。「みちなるもの」が出て来そうです。灰野氏とはリンクする所が多そうですので、今後が面白くなるかもしれません。

永田錦心や鶴田錦史は他の誰でもない世界に唯一のスタイルを誇って舞台に向かいました。だからあの熱狂と陶酔があったのではないでしょうか。今ほとんどそれらが感じられないという事は、今までにないもの=「みちなるもの」が出て来ていないからかもしれません。宮城道雄をはじめ、永田・鶴田・武満・小澤・黛・土方等々あの時代を代表する方々は、今までに無い「みちなるもの」を世に示したからこそ、人々が熱狂し、陶酔し、時代を作って行ったのではないでしょうか。

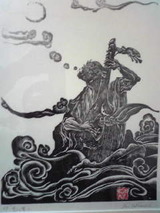

土方巽

土方巽誰にでも出来る訳でもないのは勿論の事ですが、だからといって我々が、○○流の先生の後を追っかけているだけで良いのでしょうか。中には先生の声色から癖までそっくりなんていう人も居ます。そこまでコピーするのが偉いとでもいうように・・・??。たとえ実現出来なくとも、「みちなるもの」を目指すのが舞台に携わる者の姿勢だと思いませんか。「守・破・離」という言葉がありますが、お稽古した十八番を相も変わらずやって、創るという事を忘れてしまっているのが現状ではないでしょうか。これこそが今、邦楽から聴衆を遠避けている最大の原因だと私は思います。

私は高円寺に20年も住んでいたせいか、「歌にするしかないんだ」とばかりに叫びながら歌う若者達と ずっと付き合ってきました。少し前にもこのブログで尼理愛子さん(右写真)というミュージシャンを紹介しましたが、彼女の何に魅力があるのか?それは何と言ってもあのオリジナルな世界観にあるのです。加えて旺盛な活動ぶりや、どこまでも自分の生き方を貫いている姿勢、それらが皆彼女の魅力となってファンが付いてくるのです。この熱い想いと行動は邦楽にも必要だと思いませんか。

ずっと付き合ってきました。少し前にもこのブログで尼理愛子さん(右写真)というミュージシャンを紹介しましたが、彼女の何に魅力があるのか?それは何と言ってもあのオリジナルな世界観にあるのです。加えて旺盛な活動ぶりや、どこまでも自分の生き方を貫いている姿勢、それらが皆彼女の魅力となってファンが付いてくるのです。この熱い想いと行動は邦楽にも必要だと思いませんか。

巷では若者は勿論、40代50代60代でも熱い想いを持ってライブやっている人達は沢山居ます。そんな我が身から湧き上がるものを音楽にしているものと、お稽古で上手に弾けるようになったものをやっているようなものとでは、もう比べようが無いのです。同じ土俵では語れないという人も居ますが、音楽は音楽。聴衆は同じ音楽として聴きます。如何でしょうか?

永田錦心や鶴田錦史は自分のコピーをやる人を歓迎したとは思えません。自分を乗り越えて琵琶楽の新たな世界を見せてくれる人こそ願っていたのではないでしょうか。永田錦心の残した言葉を今までにも何回かこのブログに載せましたが、次世代を切り開く人こそ求めていたのはその言葉からにじみ出ています。

パガニーニ

パガニーニ上手というのは、既に固定化された価値観の中に居るからそういう言葉が出て来るのです。対して「みちなるもの」はそんな所には居ない。固定化形骸化された判断基準そのものが無いのです。今迄に無いものだから上手も下手も無い。人々を惹きつけるかどうか、それしかないのです。私がいつも書いている肩書き、看板等を掲げているような人々は、結局既に引かれたレールの上で自慢し、自己顕示欲にかられ自分を形あるものとして大きく見せようとしているに過ぎないのです。

世阿弥も利休も、ジミヘンもパガニーニも、熱狂と陶酔を生み出した人々は、その時点で皆「みちなるもの」だったと思います。それらに接した人は、これが良いのかどうかすらわからない。ただただ圧倒的なその世界に惹き付けられたのです。新しいセンスを提示し、価値基準を作り上げ、それを認めさせてしまう。「みちなるもの」を「みちでないもの」にしてしまう、これこそが熱狂と陶酔を生み出すのでしょう。

私は及ばずながら、少しづつでも「みちなるもの」に向かいたい。