先日、いつもお世話になっている日舞の花柳面先生から声をかけて頂いて、シアターXで行われた「イェイツと能」というレクチャーに行ってきました。実に興味深い内容で色々な興味を掻き立てられました。

私はあまりイェイツについて知っていた訳ではなく、せいぜい神秘主義に傾倒したアイルランドの作家という程度にしか認識していませんでしたが、激動の時代を生き、日本にも大いに関わりのある詩人だったのですね。イェイツが能という演劇を知り、その影響でこの「鷹の井戸」という作品を書いたという事も初めて知りました。まだまだ勉強が足りませんね~~。

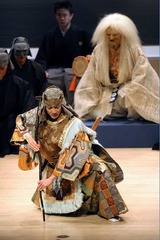

その作品を今度は能の演出家 横道萬里雄氏が中心となって能役者の観世寿夫、野村万作等当時の能の中心人物達によって新作能として改作を重ね、「鷹姫」という作品に仕上げられたもので、今回は2005年のニューヨークでの上演時の映像を見せてもらいました。

能としてはかなり斬新な演出で、特に光の使い方が絶妙です。地平線を思わせるその光はとても印象的で、絶海の孤島のイメージを掻き立てます。地謡もコロス(石)として囃子方の前に座り、時に動きながら謡います。シテ、ワキの動きはそれほど従来のものと変わった風には思いませんでしたが、全体の新鮮さはかなりのものでした。完成度もかなり高いと思いました。

能としてはかなり斬新な演出で、特に光の使い方が絶妙です。地平線を思わせるその光はとても印象的で、絶海の孤島のイメージを掻き立てます。地謡もコロス(石)として囃子方の前に座り、時に動きながら謡います。シテ、ワキの動きはそれほど従来のものと変わった風には思いませんでしたが、全体の新鮮さはかなりのものでした。完成度もかなり高いと思いました。

司会の笠井氏の話も大変面白く、銕之丞氏とのやり取りでは当時の様子が垣間見られ、興味深い話を聞かせて頂きました。また銕之丞氏の謡は大変素晴らしい充実したもので、その声には、しっかりと伝承された古典と現代の創造性が見事に感じられ、実に見事なものでした。声そのものに迫力と魅力が満ちていて、聴きながら多くの事が想起されずにはいられませんでした。

能が室町時代に成立し、これまで歴史を重ねる事が出来たのは、常に創造する事と伝承する事の両輪があったからではないでしょうか。単に過去のものをなぞっているだけでは残らなかったと思います。確かに古典を深めて行くのは大切な事。しかしそこに時代時代の感性を持って創造する姿勢が無かったら、ただの形骸化に陥ってしまいます。どんな分野でもそうですが、常に創造と継承の両輪無くして存在し続ける事はありえません。

世阿弥は「人の命は限りあれど、能の芸に限りなし」といっています。銕之丞さんも心を繋いでゆくことの大事さを語っていましたが、芸を伝承する根本は心です。その心とは、正に創造する心の事ではないでしょうか。形を守って行く事だけで満足するような浅く薄っぺらな心では、とてもその命を繋いでゆくことは出来ません。芸だけでなく、仏教でも蓮如、暁烏敏、瑩山紹瑾らが居たからこそ現代にまでその教えが続いているのです。創造する心と姿勢を失った時、どんなものでも衰退し、滅んで行くのは世の常ですね。 以前も書きましたが、永田錦心は錦心流大盛況だった大正時代に、もう既に錦心流の現状を嘆き、次のような言葉を琵琶新聞上に載せています。

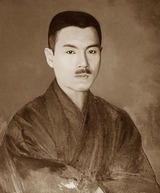

以前も書きましたが、永田錦心は錦心流大盛況だった大正時代に、もう既に錦心流の現状を嘆き、次のような言葉を琵琶新聞上に載せています。

「多くの水号者がその地位にあぐらを掻いて、自分をその教祖に祭り上げている。自分はその肥大した組織の様を見て後悔していると共 に、それをいずれ破壊するつもりだ。そして西洋音楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する(意訳)」

西洋音楽云々という所は時代を感じる所ですが、とにかくこの気概が今は無い。心ある邦楽家、琵琶人が出て来ることを望まずにはいられませんね。

創造へと向かう姿勢を大いに鼓舞された一日でした。