昨年の秋にサワリについてちょっと書いたのですが、相変わらずサワリについて調整の仕方を教えて欲しいという声はかなりあります。文字ではなかなか伝わらないのですが、私に説明できるところを所をちょっとばかり・・・。

そんな人を惹きつけるサワリの音ですが、倍音と言うだけではサワリは語れません。ピアノやハープの澄んだ音にも多くの豊かな倍音があります。サワリはあのビリついた音色を作り出す過程で、倍音が強調されますので、倍音も含め音色という点に気を付けてみると、自分独自のサウンドが作り出せると思います。

そんな人を惹きつけるサワリの音ですが、倍音と言うだけではサワリは語れません。ピアノやハープの澄んだ音にも多くの豊かな倍音があります。サワリはあのビリついた音色を作り出す過程で、倍音が強調されますので、倍音も含め音色という点に気を付けてみると、自分独自のサウンドが作り出せると思います。

中にはサワリが多すぎると音程が不安定になるという事を言う人も居ますが、 もしサワリのせいで音程が悪いというのなら、それはよっぽど調整の仕方が悪いか耳が悪いかのどちらかでしょう。ピアノの最低音などは確かに倍音が多すぎて原音が判らないという事はありますが、そこまでの倍音は琵琶の胴の構造からは出せません。物理的に不可能です。

もしサワリのせいで音程が悪いというのなら、それはよっぽど調整の仕方が悪いか耳が悪いかのどちらかでしょう。ピアノの最低音などは確かに倍音が多すぎて原音が判らないという事はありますが、そこまでの倍音は琵琶の胴の構造からは出せません。物理的に不可能です。

そして構造を理解せず適当にサワリの調整をしたら、確かに音程は合わなくなります。まともにやれば音程はしっかりと出るのです。それにはまともな耳が必要です。アンサンブルなどで、音色的に他の楽器とブレンドしないという事はあるかもしれませんが、それはどんな楽器でもありうる事です。サワリの問題ではありません。前回にも書きましたが、思い入れだけで勘違いしている人が、断定するかのように、好き勝手に書き連ねている例があまりに多いように感じます。

よく琵琶では弾けることが限られる、という意見もあります。確かにそうですが、それなりの技があれば、かなり色々なものが弾けます。ネックの握り方一つ変えただけでも、色々な表現が出来るのです。これまでのやり方や常識から、意識を開放することが先ずは先決です。

其々の楽器に出来る事と出来ない事があるのです。ピアノでは音は伸ばすことは出来ないし、ベンドも出来ない・・・。琵琶で弾けない事があるのは当たり前なのです。琵琶の特徴をろくに判りもせず、ギターなどの他の楽器と比べて考えてしまうその姿勢そのものが問題なのです。琵琶は「こうでなければ」という「べき論」という演奏者の勝手な思い入れがあまりにも、あまりにも、あまりにも強過ぎますね。まあそういうことを口にする人は頭の中も演奏もその程度ということ。是非これから琵琶をやってみようという若者には、そういう意見に惑わされないようにして欲しいものです。音楽は何処までも自由でなくては!!

私はかなりきつめにサワリを付ける方ですが、何時もブログに書いているようにヴァイオリンやチェロを始め、洋・邦どちらの楽器とも存分にアンサンブルをやっています。 左の写真は、山形でやった尺八・フルート・筝・コントラバス・パーカッションそして琵琶によるアンサンブルでしたが、大変素晴らしい作品となりました。曲が琵琶の特性をしっかり理解して作られているのであれば、サワリは大きな特徴となってアンサンブルでもその魅力を大いに発揮するのです!。ちょっとやっただけで上手く行かないからと、あきらめないでどんどんチャレンジしてください。琵琶は大変表現力が豊かであり、色々な事が出来る楽器なのです。ネガティブな意見に惑わされないでください。出来るのです!!

左の写真は、山形でやった尺八・フルート・筝・コントラバス・パーカッションそして琵琶によるアンサンブルでしたが、大変素晴らしい作品となりました。曲が琵琶の特性をしっかり理解して作られているのであれば、サワリは大きな特徴となってアンサンブルでもその魅力を大いに発揮するのです!。ちょっとやっただけで上手く行かないからと、あきらめないでどんどんチャレンジしてください。琵琶は大変表現力が豊かであり、色々な事が出来る楽器なのです。ネガティブな意見に惑わされないでください。出来るのです!!

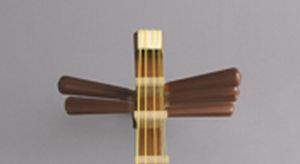

さて実践編です。 薩摩琵琶の柱は幅が約1㎝程あり、それがサワリを生み出す部分です。幅広の糸口では更にその部分が広がります。この幅の中でサワリが上方に付いているか下方に付いているかで、音程は変わってしまいます。左写真のような幅広の糸口は特に気を付けないとチューニングが合わなくなります。糸口や柱の幅の中の、どの辺りで「サワッて」いるのか、よく確かめてみて下さい。ちなみに私は糸口の所を太い「1・2の糸」「3の糸」 「4・5」の糸に3段階に区切って、長さを変えて音程が合うようにしています。

薩摩琵琶の柱は幅が約1㎝程あり、それがサワリを生み出す部分です。幅広の糸口では更にその部分が広がります。この幅の中でサワリが上方に付いているか下方に付いているかで、音程は変わってしまいます。左写真のような幅広の糸口は特に気を付けないとチューニングが合わなくなります。糸口や柱の幅の中の、どの辺りで「サワッて」いるのか、よく確かめてみて下さい。ちなみに私は糸口の所を太い「1・2の糸」「3の糸」 「4・5」の糸に3段階に区切って、長さを変えて音程が合うようにしています。

昔は皆さん師匠からこういうサワリ調整を教わったそうですが、最近は教えない傾向にあるようで、大変残念です。私はT師匠から、どうすればどのようなサワリ音になるか、しつこく教わりました。更にノミの研ぎ方、膠の溶き方、接着やはがし方、漆の塗り方、木目の見方等々本当にありがたいレッスンでした。これらの技術と知識が無かったら、今迄とてもやって来れなかったでしょう。全国を回って演奏している身としては、自分で調整が出来ないとまともな演奏会は開けません。T師匠には本当に感謝しています。

サワリの調整については、私が師匠から教わったように眼の前でやって見せないと、教える事はなかなか難しいので、是非演奏ばかりでなくこういう調整の仕方も、お師匠さんからじっくり教わると良いと思います。勿論そういうことをしっかり教えられる師匠につくことが前提ですが・・・。

左側がヘッド(転珍)、右側がテールピース(覆手)

左側がヘッド(転珍)、右側がテールピース(覆手) そこを見ます(写真右 左側がヘッド(転珍)、右側がテールピース(覆手))。柱がどこか1か所低かったり、高かったりすることがないように、各柱と絃との空間を均一にします。でないと場所によって絃振動が柱にぶつかって、音がつぶれてしまう所が出て来ます。

そこを見ます(写真右 左側がヘッド(転珍)、右側がテールピース(覆手))。柱がどこか1か所低かったり、高かったりすることがないように、各柱と絃との空間を均一にします。でないと場所によって絃振動が柱にぶつかって、音がつぶれてしまう所が出て来ます。錦心流や正派などは、柱と絃の間が狭目。又はかすかに接触している位にすることが多いようです。五弦でも錦は狭目、鶴田は少し広目な印象があります。ちなみに私は思いっきり広く取っています。これは私がかなり太い弦を張って、低くチューニングしている事で、弦振動の幅が大変大きいのでそうしています。更に弦をはじくアタックがpp~sfzまでその差が大変大きいので、奏法的な面でも弦振動が普通の方より大きくなり、その振動が柱に当たらないようにする為です。弦振動が柱に当たってしまうと、いわゆる「ベコベコ」としたつぶれた音になり、音の伸び(サスティーン)が無くなります。サワリ音も響きません。

サワリの付け方は言葉では十分に説明することが出来ませんが、基本は絃と柱(糸口も)が平行に接触する事です。接触面を少し丸目にすると、サワリは鈍くなり、音もくすみ伸びも少なくなります。ピタリと着いていれば鋭いサワリが出ます。この加減で音色が決まります。また柱の下部(覆手ブリッジ)側をわずかに空けてあげる事で音伸びが良くなります。太い絃は逆に糸口側を少し削ってあげると絞め込んだ時にもサワリ音が持続します。これらの微妙な加減は実際にやってみながら自分で会得して行くしかないですね。

糸口は、先ずはぴたりと絃が接触するようにして伸びや音色を調整してから、更にほんの少しだけ接触面に一削り入れてあげると、音にうねりが出て来ます。これはエフェクターでいうフェイザーのような効果と思っていただければよいと思います。格好良い音がしますよ!

若き日

若き日

私が琵琶で活動を始めた頃、琵琶をフォークギターのようにリズムカッティングしながらオリジナルの歌を歌っている先輩が居ました。私が面白いと思って真似してみたのですが、どうも上手く行かない。それはセッティングの違いでした。その人の絃はかなり細く、サワリ音も少な目だったのです。ギターをやっている人は判ると思いますが、シングルコイルのソリッドギター(ストラトやテレキャス)は音が適度に軽く、薄く、音が高音寄りでシャキっとしているのでリズムカッティングには最適です。逆にフルアコのようなジャズギターは絃が太く、ボテボテとした重い音なので、一音一音は味わい深く心地よくても、リズムをシャキシャキと刻むには、音が重すぎて向かないのです。

塩高モデル

塩高モデル

筑前琵琶は柱の上部に竹を張っているので、毎日のように調整する必要はないと思いますが、薩摩琵琶は楓又はホウの木ですので、材が柔らかく、しょっちゅう気を遣っていないと良い音はキープ出来ません。私はほぼ毎日琵琶を手にするたびにやってます。まあそこまでしなくても公演の前には必ずサワリの調整、柱の調整等やるのは必須ですね。またツアーで一週間や半月程度出る事はプロなら当たり前ですので、自分で調整が出来ないと、クオリティーの高い演奏会は続ける事が出来ません。私はどんな時でも修理キットを一式必ず持ち歩いています。

様々な緑織りなす国上山

琵琶のライブも時々聴きに行っているのですが、いっちょまえの料金を取りながら、柱に糸筋が付いたままになっているような状態の琵琶を見ると、なんとも悲しくなります。柱が黒くなっているような、ほとんど手入れされていないままに弾いている人も少なくないですね。サワリは琵琶奏者にとって命です。薩摩筑前の琵琶の音域は、自分の声域に合わせチューニングし、自分の声域と同じ帯域が出せるようになっているのは皆さんご存知だと思いますが、サワリは自分の声と同じで、「サワリの調整が出来ていない、自分の声に合っていない、求めている音色になっていない」等という事は、まともに自分の声が出ていないというのと同じ事です。いくらライブ活動を頑張っていても、楽器の調整が出来ていなければ、良い音楽も出来ません。ライブをやったという自己満足だけで終わってしまう。それではあまりにもったいないですし、レベルが低いと言わざるを得ません。色々なスタイルの人が活躍し、且つクオリティー高い琵琶楽の世界が世の中に展開して行くためにも、先ずは基本中の基本、楽器の面倒を見てあげてください!手塩にかけて自分の楽器を育てるのも音楽家の仕事です!!