先日、東京芸術劇場にて、いつもお世話になっているNPO「おんがくの共同作業場」主催の演奏会に行ってきました。オーケストラは、オラトリオ・シンフォニカJAPN。指揮はジェフリー・リンク氏でした。

この日の第一部は、以前共演させて頂いたヴァイオリンの中島ゆみ子さんとチェロのエリック・ウイリアムスさんをソリストとして迎えたブラームス「二重協奏曲」。お二人の実力はもう間違いないので、ばっちりと曲の中に身を放り込んで聴いていました。極楽状態。音色が素晴らしかった。

第二部が昨年も聞いたジェンキンス作曲の「平和への道程」。前回は縮小版で、オーケストラではなく弦楽カルテットだったのですが、今回はフルオケに250人を超える合唱、ソプラノ、メゾ・テノール・バスのソリストが付いて、それはそれは壮大な曲となりました。

いや~~~凄い!ど迫力の演奏でした。曲はコソボ紛争を題材とした平和讃歌で、シリアスな場面から祈りにまで昇華するダイナミックな作品です。打楽器が多用され、全体にリズミックで変化に富んでいることもあり、長い曲ではありますが飽きさせずに、ぐいぐいとこちらを引っ張って行きます。

聴いていると、色々な想いが湧き上がってきます。

どの国の人も平和に暮らしたい。でも争いはなくならない。今もシリアなどで内戦が続いていますが、いつの時代もそれぞれの神の名の元に、大義名分の元に、自分達が正しいと信じ戦争を繰り返す。神とは、信仰とは、政治とは一体何なのか・・・・。日常に於いても敵対関係

の無い社会はありえない。何故なのか?その状況をどう解決し共存して行けばよいのか?

この曲は多くの事を問いかけ、音の、言葉の、一つ一つがこちらに

響いてきます。音楽は政治や宗教、イデオロギーを超えて共感出来、訴える力があるんだな、と改めて思いました。音楽の使命が愛を語り届ける事だとしたら、平和への讃歌は音楽の大事な仕事ではないかとも思えてきます。この演奏会を主催した郡司博先生は、今こそやるべき曲だ、と言っていました。

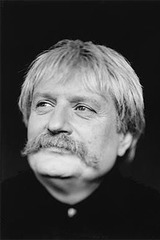

カールジェンキンス

カールジェンキンス

ジェンキンスは、音楽大学出身ではありますが、キャリアの最初はジャズ・ロック系で、その筋では圧倒的な支持者がいる「ソフトマシーン」というプログレバ

ンドのメンバーでもありました。ソフトマシーンとはウィリアム・バロウズの小説の題名でもあり、このバンド発足の時にメンバーとバロウズとの出逢いがあっ

たようです。ソフトマシーンは60年代から80年代のイギリスを中心とした先鋭的音楽の中心にいたグループで、メンバーは色々と出入りがあったのですが、

ジェンキンスが加入してから、アヴァンギャルドなスタイルを脱し、スコアによる緻密なアンサンブルへと変化して行きました。彼の仕事らしいですね。また私の好きなギタリスト アラン・フォールズワースがちょうどジェンキンスと共にこのソフトマシーンに在籍していたのも、何かの縁を感じます。この辺のイギリ

スの音楽シーンはかなり魅力的な展開をしていて、実に興味のある所なので、ぜひじっくり好学の士?と語り合いたいですね。

ソフトマシーン

ソフトマシーンこの作品は抽象表現というものではないですが、作者が明確に表現したいものに対して、言葉による直接表現ではなく、あくまで音楽によってなされている所が素晴しいと思いました。物語を語る歌詞ではなく、あくまで「詩」という所が、聞き手の想像力を刺激して行きます。和声はシンプルですが、リズムやモチーフが大変重要な役割をしているのです。言葉はそのガイドラインのように存在し、象徴的な言葉だけを使い、嬉しい悲しいという感情を直接表す言葉もあまり使っていないので、聴き手が場面を想像し、聴き手の中で物語が出来上がって行くように作られているのです。この手法は大変参考になると思いました。この曲を聞くと、上記のような問いがいやがおうにでも叩きつけられます。それはこの表現手法であったからだと思います。ジェンキンスの作品を聴いて、私の中の言葉に対する問題が一つ解決したような気分でした。そういう意味でこの作品は大変良い示唆を与えてくれました。

弾き語り中

弾き語り中

言葉や歌詞に対しては、この他にも色々な考え方もあると思いますし、手法もあるでしょう。語り物と歌ではずいぶん違うと思いますし、優れた作品の、優れた朗読を聞くと、その物語の世界に飛翔してゆく自分を感じます。先日も馬場精子さんによる宮澤賢治作品の朗読CDを聞きましたが、物語の世界に引き込まれ、大いに感性を羽ばたかせることが出来ました。琵琶でしたら、掛け合い勧進帳のような丁々発止の物語を音楽に乗せて語るのは確かにエンタテイメントとして面白い。語り芸の醍醐味だと思います。

ただ私の音楽に於いては、言葉に関して、まだまだ考察が必要だと思っています。私は歌手ではないので、言葉や歌を扱う必然性というものが自分にないと、自分の音楽の中に言葉を入れる意味が無いのです。変異具体性を帯びてしまうと、聞き手の感性が羽ばたかない。限定されてしまう。私は「受け手によって色々な色を感じることが出来る」というものがキーワードで、そここそが自分の音楽の一つの目標であり魅力だと思っています。それには具体性より抽象性を表現した方が、受け手の感性が自由になることは明らかだと思いますので、言葉や歌、声というものがどんな役割を音楽の中に果たせるのか・・・。まだまだ考えるべきことはあると思っています。

手法はともかく、物語でも詩でも私の音楽を通して、その先にある「もの」をその人なりの自由な感性で感じて欲しいのです。この「平和への道程」は大変良い示唆を与えてくれました。