先日、久しぶりに劇団アドックの公演を観てきました。

アドックの舞台はもう何度も見ているし、以前にも「母」は観たことがあるのですが、今回は実によく洗練されていて、役者たちもこなれ、効果音など細かな部分が整理され、素晴らしい舞台となっていました。途中、何度も涙を抑えるのに大変でした・・・。三園さんがにこやかに語っているシーンでも、その言葉の裏側までもダイレクトにこちらに伝わって来るようで、そのレベルの高さを思い知りました。

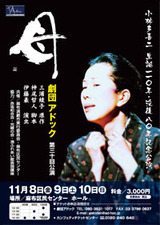

こちらは来年のチラシ表。

こちらは来年のチラシ表。

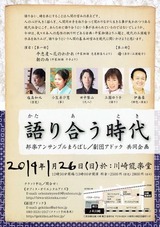

来年の趣旨は、「語り合うという事の意味を今こそ問う」というテーマで、古典からは忠度と俊成、そして千手と重衡の物語を通して語り合う姿を聴いていただき、現代作品からは、「母」を取り上げ、セキが現代の人に語りかける姿を通して、「語り合う時代」を表して行こうと思っています。

アドック主宰の三園さんと演出脚本の伊藤豪さんは、舞台にかける姿勢が大変真摯で、私には共感する部分が沢山あります。このショウビジネス全盛の時代に、かたくななまでに社会派を貫き、鋭く人間の姿を描いてゆくアドックの姿勢に私は大変惹かれるのです。今はどんな分野でも売れるかどうかが最優先という時代。その路線を取るのは別に悪い事ではないし、それはそれで高いクオリティーを求められることと思いますが、邦楽の分野でここまで貫いている方は少ないですね。邦楽器の珍しさがどうしても売りになってしまいますし、結局有名作曲家の作品も、ステイタスとしてやっているだけなんだ、と思ってしまうものも少なくありません。

アドックの舞台はショウビジネスに色気を出したりしない。姿勢にブレが全く無いのです。どこまでも自分たちのスタイルを貫いている。だから毎回深く深く心に刺さってくるのだと思います。以前私も参加した芥川龍之介原作の「雛」や、三浦綾子原作の「壁」もそうでしたが、とにかく重過ぎる程に深くこちらの心に呼びかけるものがあります。またそこには多くの示唆があり、こちらの創造力と舞台とが一体となった記憶が、私の心の中に残っています。

今、邦楽に於いてこんな舞台はなかなかないですね。 古典であろうが新作であろうが、それを通して自分の音楽性や哲学を表すのが演奏家の在るべき姿だと思います。音楽は社会と共に生き、社会との関わりの中で成立して行くもの。舞台に立つ以上は、自分又は自分達の表現をしていかないと、誰も聴いてくれません。聴衆は流派の曲を聴きに来るのではなく、演奏者の音楽を聴きに来るのです。アドックも三浦作品をアドックのやり方で舞台にかけるからこそ、人々がその舞台に集うのです。邦楽人も自らの音楽を高らかに歌い上げなくては!!

来年のチラシ裏

来年のチラシ裏

「母」を観ていて、明治から大正、昭和へと日本がどんな道を辿り、そこにどんな人間の姿があったのか、見えてきました。私は平和な時代にたまたま生まれ生きてきましたが、そこに至るには壮絶なまでに生きる事への人間の戦いがあり、その上に現代のこの世の中が出来上がっている事を思い知りました。この歴史を忘れてはいけない。私はそう感じました。

たとえショウビジネスに乗らなくても、自分の行くべき道を行く。これは良寛の姿勢などとも相通じるものがあると思います。現代は何事においても利を求めすぎる。その利を求めるあまり、色々なひずみが出てきています。中身よりも外見を派手に奇抜にしたり、誇大な宣伝をかけたり、果ては偽装も平気でやってしまう。邦楽も、世の中全体も、本来求めるべきもののポイントがかなりずれているように思います。時代を見据え、時代と共に歩むのは結構。しかし時代に流されてはいけない。新しい時代を作る位でなくては!!

来年、どうやってこの「母」に関わろうか。今色々なアイデアが湧き上がっています。

来年の公演が楽しみです。