先日、江戸手妻の藤山大樹さんの出世披露公演を観てきました。

出世披露の口上

出世披露の口上 七変化

七変化これからは独立して旺盛な活動をして行くと思いますが、彼なら十二分な技量と芸に対する謙虚さを兼ね備えているので、今後に大きな期待を持てます。いつか一緒に仕事が出来るといいですね。

左の写真は大樹さんの十八番「七変化」。これは是非皆さんに観てもらいたい演目です。凄い技ですよ。そして舞台としての完成度が高い。ただ上手なだけでなく、舞台全体を務め上げるその力量は大したものです。新太郎師匠の所では、門下全員に日舞・長唄を習わせ、所作や日本の文化そのものを体現させています。今回も長唄囃子 杵家七三社中の演奏で、新太郎師匠も唄で参加して、大樹さんによる舞踊「雨の五朗」が披露されました。こういう素養が、舞台運びや演目の中での話し方、身のこなし方すべてにものを言うんです。舞台全体に日本文化としての世界観がある。これが素晴らしいのです。舞台そのものを張れるような、実力と日本文化の素養を身に付けた若手が琵琶の世界にぜひ出てきて欲しいものです。

藤山大樹HP http://www.japanesemagic.jp/

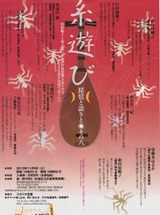

次の日は私が敬愛する田原順子先生の会「糸遊び」を観てきました。さすが田原門下!自由自在な発想と演奏が縦横無尽に展開されていました。そしてこれだけの個性を束ねる田原先生の器の大きさにも感服。弟子達皆が田原先生の思考や哲学を自分なりに継承していて、観ていて大変可能性を感じました。

これだけ思いっきり個性を爆発させて、展開させているのは、現在琵琶の世界では田原門下が唯一です。他には観たことがありません。田原門下の中から、藤山大樹さんのような本当のプロが今後出て来るかどうかは、判りませんが、この自由な土壌はきっと何かを生み出してゆく事でしょう。

煌めく才能は、現代社会の中にもしっかりとあります。その才能が更に煌めくには、大きな視野が必要です。自分のやっている事だけに興味を持つようなオタク目線では、何事もレベルは上がりません。「那須与一」や「壇ノ浦」のような流派の曲も勿論良いのですが、おさらい会と変わらないのでは、せいぜい関心しかしてくれません。聴衆を虜にするような独創性、そして魅力がなければ!更に世界に通用するレベルが無ければ!

煌めく才能は、現代社会の中にもしっかりとあります。その才能が更に煌めくには、大きな視野が必要です。自分のやっている事だけに興味を持つようなオタク目線では、何事もレベルは上がりません。「那須与一」や「壇ノ浦」のような流派の曲も勿論良いのですが、おさらい会と変わらないのでは、せいぜい関心しかしてくれません。聴衆を虜にするような独創性、そして魅力がなければ!更に世界に通用するレベルが無ければ!

プロとして舞台で琵琶を弾くというのは、日本の文化を弾くという事でもあります。習ったものを得意になって弾いているのはアマチュアでしかないのです。独創性は勿論の事ですが、日本の文化をどう捉えているか、そこが問われます。邦楽の根底には先ず日本の風土があり、仏教があり、文学も歴史も深く関わって邦楽が出来上がっています。短歌を詠んだり、お茶を点てたり、歌舞伎や能を論じたり・・・。それらに関係なく琵琶だけ弾こうとしても、それは洋楽が席巻している現代に於いては、もはや日本の音楽ではないのです。フォーク、ロック、ブルーズが形を変えたに過ぎない。琵琶楽は千年以上の歴史があるのです。自分が興味のある所だけ、見えているところだけを見て、音楽や文化を断片的にしか見ていないようでは、とてもプロの舞台人には成れません。すぐ底が知れてしまう。

是非大樹さんのような日本の文化を表現できる舞台人が琵琶の世界にも出てきて欲しいですね。煌めく才能を観て聴いて、すがすがしい気持ちで週末を過ごしました。