先日、新宿のエルフラメンコで催された、川崎さとみ芸歴30周年記念リサイタルにて演奏してきました。

エルフラメンコは日本におけるフラメンコの中心基地。スペインの一流のダンサーが来日して公演をする唯一の本格的なフラメンコのお店です。ジャズで言えばブルーノート東京みたいな所。ここで樂琵琶を弾いたのは私が初めてかもしれませんね。

エルフラメンコは日本におけるフラメンコの中心基地。スペインの一流のダンサーが来日して公演をする唯一の本格的なフラメンコのお店です。ジャズで言えばブルーノート東京みたいな所。ここで樂琵琶を弾いたのは私が初めてかもしれませんね。いや~~楽しかったですよ。リハーサル時から、メンバーの皆さんとは話もはずみ、且つ色々と勉強になりました。

今回は現代日本のフラメンコ界を代表するトップレベルのメンバーが揃いました。男性のバイラオール(踊り手)が伊集院史朗、カンテ(歌)が川島桂子と石塚隆充、ギターは柴田亮太郎と内藤信、パーカッションに海沼正利、それに私と笛の大浦典子という布陣!私の作曲したSiroccoもダイナミックな展開にアレンジされ、新たな命が宿りました。

これは楽屋の風景。何しろ皆さん居るだけで楽しい。この自由さは邦楽には無いですね。左からPerの海沼さん、ギターの内藤さん、カンテ(歌)の石塚さん、ギターの柴田さん。私は海沼さん、柴田さんと一緒に演奏しましたが、とにかくご機嫌でした。

これは楽屋の風景。何しろ皆さん居るだけで楽しい。この自由さは邦楽には無いですね。左からPerの海沼さん、ギターの内藤さん、カンテ(歌)の石塚さん、ギターの柴田さん。私は海沼さん、柴田さんと一緒に演奏しましたが、とにかくご機嫌でした。

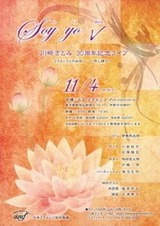

プログラムより

プログラムより

そしてこちらが今回の主役、川崎さとみさん。エネルギッシュで頑張り屋の彼女らしい、気持ちの良い舞台でした。

しばらく私自身がフラメンコと離れていたので、川崎さんとはあまり連絡を取っていなかったのですが、今年に入って、バレエの雑賀淑子先生の夏の公演の事で連絡を取り合ったのがきっかけでまたやり取りを始め、今回のリサ

イタルに至りました。縁というものは面白いですね。何かに手繰り寄せられるかのように繋がって行きます。これを「はからい」というのでしょうか。

川崎さんと最初に知り合った頃、私はパコデルシアに憧れフラメンコギターをちょっとかじっていたのですが、それがもうかれこれ25年程前。月日の経つのは早いものですね。

それにしてもフラメンコの自由な雰囲気は楽しいのです。やっている人も聴いている人も、魂が高鳴ります。全体の雰囲気はいい感じでゆるいのですが、こと演奏、そして舞台にはとても厳しい。特にリズムに関しては、大変なこだわりと意識を皆さん持っていますね。

邦楽は全く逆。しきたりや序列にはやたらと厳しいけれど、音楽にはゆるい。実力よりも流派や団体内での力関係優先の人が多いのも邦楽の特徴です。

プロとアマがはっきりとしていて、タブラオと呼ばれる小さなスペースでも真剣勝負で命のほとばしりを舞台で聞かせるフラメンコと、大そうなホールを借りておさらい会と同じ事をやっている邦楽では、聴衆はどちらに魅力を感じでしょうか・・・・。

実はフラメンコギターと薩摩琵琶は共通点がとても多いのです。

実はフラメンコギターと薩摩琵琶は共通点がとても多いのです。 薩摩琵琶を弾きだした頃すぐにそれを感じましたが、特に演奏技術の面で、右手首の使い方などが大変似ています。また音階も似ているし、崩れの部分の感情の出し方などにも、一つの通奏低音を思わずにはいられません。哀調を帯びた音楽という所でも、繋がりを感じます。それゆえ私には両方を行き来しても

薩摩琵琶を弾きだした頃すぐにそれを感じましたが、特に演奏技術の面で、右手首の使い方などが大変似ています。また音階も似ているし、崩れの部分の感情の出し方などにも、一つの通奏低音を思わずにはいられません。哀調を帯びた音楽という所でも、繋がりを感じます。それゆえ私には両方を行き来しても

ほとんど違和感が無いのです。今回は樂琵琶でしたので、薩摩琵琶よりも更に音階やリズムに全くストレスが無く、ギタリストの一人のような気持ちで演奏してきました。

フラメンコと邦楽それぞれに深い文化があることは、皆さんよくお判かりだと思います。音楽という具体的な形も勿論ですが、その根底に流れる文化こそ、大事にしていくべきだと思います。フラメンコの演奏家と一緒に居て思うのは、想いの情景がはっきりと見えて来る事です。

目の前で売れる売れない、という価値観だけでは文化は失われてしまいます。残念なことに、最近の邦楽の演奏を聴いていると、売れるかどうかが最優先で、「秘める」というような日本独自の崇高な表現や文化をほとんど感じません。世の中を見渡しても、同じように想いを秘めて行くような感性がどんどんと無くなってきていると感じます。日本のジプシーよろしく、放浪の琵琶法師を気取って演奏しても、思い入れだけでは伝わりません。外見のはったりや単なるスキルの部分で演奏されるようになったら、もう音楽としてお終いなのです。

どんな演奏でも、その先に何を想い、何を語りたいのか・・。そこがが一番大切なのではないでしょうか。そこに日本の文化が無ければ、いくら琵琶を弾こうが、それは日本音楽ではないのです。逆に何を弾こうと、自分の中にしっかりとした想いと文化を持っていれば、おのずからその姿は新しい日本音楽となって行くでしょう。邦楽はよくよく考えなければいけない時期にあると思います。

「敦盛」や「那須与一」をやるのは何故なのか、その先に何を語り伝えようとして、それらの曲を演奏するのか。ただお稽古の成果を披露するのなら身内のおさらい会でやれば良い事。お金を取る演奏会でやるのだったら、その先に想いがあり、それが確実に表現されていなければ人は聴いてくれません。お上手を披露しても感心されるだけです。

もう10年以上前、とある著名な音楽家の方に「もう薩摩や筑前の琵琶は、このままいくと歴史資料のようになって消えて行くと思うよ」と言われましたが、今になってみると、私も同じ事を感じます。

うちあげにて

うちあげにてほとばしるような想い、魂の煌めき、民族の心・・。今邦楽に一番求められていることをフラメンコから学びました。