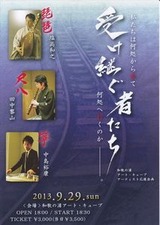

先月末と先週、続けて和歌山に行ってきました。先月は和歌山が地元の尺八奏者 田中黎山君のリサイタル。田中君と若手の筝奏者 中島裕康君と私と合わせて三人で演奏してきました。

演奏会は、和歌浦という万葉集にも出て来る、古い歴史を持つ場所にあるアートキューブホールでの演奏でした。海がすぐ目の前で、東照宮、玉津島神社が隣という、奈良時代の文献にもみられる名勝の地域でしたが、場所の持つ雰囲気や力というものが、演奏会にいい感じで働いていたように思います。私も何だか、穏やか~な気分に浸ってしまいました。

演奏会は、和歌浦という万葉集にも出て来る、古い歴史を持つ場所にあるアートキューブホールでの演奏でした。海がすぐ目の前で、東照宮、玉津島神社が隣という、奈良時代の文献にもみられる名勝の地域でしたが、場所の持つ雰囲気や力というものが、演奏会にいい感じで働いていたように思います。私も何だか、穏やか~な気分に浸ってしまいました。

演奏会では私の作品を何曲かやってもらいましたが、田中君、中島君共に熱演でした。特に田中君は地元での初の本格的な演奏会でもあり、地元の仲間の熱い応援もあって、気合の入った演奏を聞かせてくれました。筝の中島君には、曲についてのレクチャーを何度もやって、曲に描かれている内容を事細かく説明したのですが、彼なりにしっかりと考え、新鮮な感じで演奏してくれました。響きの良いホールであった事もあり、演奏は全体に流れといいクォリティーといい大変良かったと思います。またお客様の反応も素晴らしく、演奏していて、ひしひしと伝わってきました。

邦楽というと、老成した魅力ばかりに比重が置かれてしまいがちですが、若さが持つ新鮮な感性も素晴らしいのです。私の作品も、彼らの手にかかると実に新鮮に響きだし、発想がどんどんと飛び出してきます。この自由で品性の高い感覚は、限られたレベルの高い若者しか持ちえないものですね。邦楽は、若さを大事にする環境をおざなりにしてしまったから、勢いを失ったのかもしれません。若い才能を生かし、そして導く。邦楽の未来は、ポップスでエンタテイメントをやる事よりも、こういう若者への眼差しを持つ事の方が先決ではないでしょうか。田中君、中島君にはこれからに大いに期待したいですね。

実はこの公演の実現するずっと前に、先日亡くなったH氏を田中君を引き合わせたことがありました。その際H氏は「地元の和歌山を大事にした方が良い」と田中君にアドヴァイスをし、その一言がずっと田中君の心に響いていて、その一言がきっかけで、今回のリサイタルを企画・実現したとのこと。縁というものは素晴らしいですね。こうして縁がつながって行き、想いもまたつながって行くのですね。

そして先週は、ホール隣の玉津島神社での奉納演奏をやりました。実は日本書紀の中の和歌を研究している佐藤溯芳さんと数か月前よりやり取りをしていまして、その研究成果を私の唄でやって欲しいということで、今回の演奏が実現しました。

そして先週は、ホール隣の玉津島神社での奉納演奏をやりました。実は日本書紀の中の和歌を研究している佐藤溯芳さんと数か月前よりやり取りをしていまして、その研究成果を私の唄でやって欲しいということで、今回の演奏が実現しました。

当時、和歌を声に出すという事がいかに大事な事であったのか。それこそが音魂・言霊という事だったのではないだろうか、という部分に想いを巡らせながら取り組んでみました。

奉納演奏の風景

奉納演奏の風景

玉津島神社は、藤原定家をはじめ、和歌の上達を願う人が平安時代より祈願に訪れる神社として大変有名な所です。ここは衣通姫を祭ってある所でもありますので、今回は衣通姫の和歌を唄ってきました。衣通姫は、衣を通してその美しさが透けて見えるとまで言われた方で、允恭天皇との和歌のやり取りが有名です。

曲の感じとしては朗詠や催馬楽なのですが、現在では使われていない母音をどのようにすれば良いのか、まだまだ私自身がしっかりつかんでおりません。鼻濁音をはじめ鼻にかけるような発音がカギのようです。今回の演奏は全然完成型ではないので、また機会がありましたら、チャレンジしてみたいと思います。

地方公演も色々とやっていますが、毎回思うのは、地方の自然の豊かさです。震災以降、便利な生活を見直そうという機運は全国的に高いようですが、こと都会に於いては、全く見直そうという人を見かけません。もう原発事故の事も喉元過ぎて、何も変わらず、日々に流されているような暮らしが、果たして正常なのでしょうか。私は豊かな自然に囲まれていると、都会生活の歪みが気になって仕方がないのです。

蒲公英工房からの風景

蒲公英工房からの風景この他今回の和歌山ツアーでは、子どもの寺 童楽寺や、海南市の山の中にある蒲公英工房での集い等、まだまだいっぱい楽しい事がありました。

日本は素晴らしい国ですね。