やっと秋らしくなってきましたね。もう演奏会ラッシュが続いています。色々なタイプの演奏会が目白押しですので、ぜひ聴きに来てください。さて今日は、常々聞かれる「サワリ」の話を書いてみます。

サワリの調整の仕方を教えて欲しいと、よく言われるのですが、なかなかこれを教えるのは難しいのです。

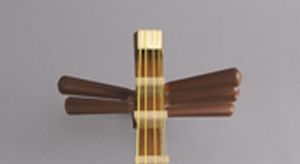

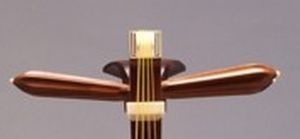

私は琵琶を手にすると、先ずはサワリの調整をしてから弾き始めます。だからのんびり遊び呆けていない限り、ほぼ毎日やっているという事になりますね。先ずはサワリの話の前に、糸口の部分を見てください。

左は私がいつも使っている錦琵琶。右はいわゆるオーソドックスな薩摩琵琶。右の方が糸口がすぼまっているのが判るかと思います。楽琵琶も平家琵琶もこのようにすぼまっています。こういう形だと、弦同士が糸口の象牙の所で触れ合って、より複雑で豊かな響きになるということが以前よりよく言われますが、糸口を広げることで響きが豊かになるという、逆な事を書いているサイトもあります。それぞれ論理的な根拠が書いていないので、どれが本当か判りませんが、そもそも「豊かで良い響きとは何か」それ自体がはっきり定義されていません。個人の好みは結構ですが、自分の思い入れを、理由無く書いているようなものが多すぎますね。論理を持って会話が出来ないと言われる日本人ならではとも言えます。

私は経験的な見地から言って、弦が糸口の所で触れ合う事で、複雑な響きになるという点では同意します。しかし私が思う良い響きとは、倍音が共鳴しあった響きのことで、それを豊かな響きだと思いますので、弦の接触によって生じるいくつかの音の集合は、倍音が共鳴しているものの他に、単なるノイズも伴い、且つ自然な弦振動も妨げられるので、けっして良い響きとは言い切れないと思っています。

私は経験的な見地から言って、弦が糸口の所で触れ合う事で、複雑な響きになるという点では同意します。しかし私が思う良い響きとは、倍音が共鳴しあった響きのことで、それを豊かな響きだと思いますので、弦の接触によって生じるいくつかの音の集合は、倍音が共鳴しているものの他に、単なるノイズも伴い、且つ自然な弦振動も妨げられるので、けっして良い響きとは言い切れないと思っています。

そんな訳で、私は薩摩琵琶も樂琵琶も弦同士が触らない幅広タイプにしています。ちょっと写真が小さくて見難いのですが、左の写真のノーマルタイプの樂琵琶(左から二番目)を除く全ての琵琶が幅広になっています。

そして本題の「サワリ」ですが、個人的に色々な人の演奏を聴いて、「サワリ」がしっかり調整されているな、と感じる人は正直少ないです。ちょっとした舞台の前の場合は、出演前に琵琶屋さんに調整してもらい、皆さんそれなりになっていますが、自分でやっていない方が多いように思えてなりません。それは声や唄い方とどうにもしっくり合ってないからです。名の知れた演奏家でも「サワリ」の調整があいまいな人も見かけますし、中には駒(フレット)の上に糸筋が幾重にもついたままで、黒ずんでろくに手入れしていないのが見え見えな方もいらっしゃいます。まあ人それぞれですな。

薩摩琵琶の場合は弾き語りが前提なので、声質や唄い方に合わせて、渋めの音色にしたり、音伸びを調節したりするのですが、せめて一番主となる一の糸(私の場合は三の糸)の調整が出来ていないと、唄とはしっくりきませんね。

サワリの調整には、色々な技術が必要になります。時には駒を一度取り外して、高さを調節したり、駒自体を自分で作らなければなりません。駒を削れば当然低くなってしまいますので、一つだけ調整しても、他の駒との高さのバランスが悪くなって、まともに音が出ません。各駒の高さのバランスは「サワリ」以上に大変重要で、この調整が出来ていないと、サワリの調整をしても意味が無いのです。

サワリの調整には、色々な技術が必要になります。時には駒を一度取り外して、高さを調節したり、駒自体を自分で作らなければなりません。駒を削れば当然低くなってしまいますので、一つだけ調整しても、他の駒との高さのバランスが悪くなって、まともに音が出ません。各駒の高さのバランスは「サワリ」以上に大変重要で、この調整が出来ていないと、サワリの調整をしても意味が無いのです。

その人の撥捌きの具合と使っている弦によって、弦振動の幅が違います。例えば太い弦を張って、強めに弾く人は弦振動の幅が大きい。そういう人は駒と弦の間を最初から大きくとっていないと、弾いた時に弦が駒に当たって振動が邪魔され、音がベコベコとつぶれてしまいます。

サワリと共に駒の高さの調整が出来ていない演奏家も良く見かけますが、そんな状態で舞台で出る事は私には考えられないですね。

私は幸いに、そういう調整技術を一から教えてもらいました。ノミの研ぎ方、膠の溶き方、木材の目の見方、仕上げの仕方等々本当によく教わりました。これを教わらなかったら、今の私は無いでしょう。T師匠には大変感謝しています。

そして先ずサワリを調整するにも、自分がどういう音楽をやりたいか、どんな音が欲しいかがはっきりしないと調整は上手く行きません。私は器楽の楽器として琵琶を捉えているので、薩摩琵琶に関しては、サワリがギュンギュン伸びるように設定してあります。つまり弾き語りには向きません。逆に弾き語りを前提にしている人の琵琶では、私の曲はとても弾けません。

琵琶は一見シンプルな構造ですが、その調整の仕方は千差万別。元々琵琶の音域はその人の声の音域に合わせているので、自分の声と同じと思えば、一人一人違って当たり前なのです。自分の出すべき音を出している琵琶の音は、弾いている本人がしゃべっているように聞こえてきます。

音色を渋めにするには、駒の上面をほんの少し丸目にするし、派手な感じにするにはぴったり合わさるようにします。伸ばすには、ほんの少しブリッジ側を開けてやるといいのですが、この加減は言葉では表現できませんね。糸口の部分も同じなのですが、わずかに真中に削りを入れてやると、音に唸りが出て来ます。また太目の弦の場合は更にコツがあります。しかしこれらをいくら言葉で書いてもなかなか伝わりません。こればっかりは目の前で見せてやらないと判らないですね。

歌手が自分の声を練り上げるように、ギタリストが音色に拘るように、琵琶奏者も自分の音を日々追及しているのです。それこそが命なのですから。