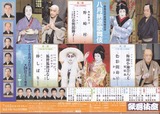

先日、新しくなった歌舞伎座に行ってきました。演目は「狐狸狐狸ばなし」と「棒しばり」。日本伝統の芸をたっぷりと堪能堪能堪能してきました。

今後が楽しみですね。そして「棒しばり」では勘九郎さんと三津五郎さんの華やかな舞踊に大満足。どれだけ稽古しているんでしょうね。息がぴたりと合っている。見事としか言いようのない演舞でした。凄いな~~。

今後が楽しみですね。そして「棒しばり」では勘九郎さんと三津五郎さんの華やかな舞踊に大満足。どれだけ稽古しているんでしょうね。息がぴたりと合っている。見事としか言いようのない演舞でした。凄いな~~。

こうした芸が確実に江戸時代から途絶えることなく継承されて、しかもどんどん発展し、新作も作られている、その創造と継承がバランスよく保たれている状態が、とにかく素晴らしいですね。スターも数多くいるし、勿論連日お客さんは満杯。これだけお客様に支えられているという事は、幅広い魅力に溢れているという事です。歌舞伎はこれからもどんどんと発展してゆく事でしょう。本当に学ぶべきものが沢山ありました。

甘樫の丘

甘樫の丘このところ「過去をしっかりと見つめないことは、未来も見ていないという事に等しい」という言葉がよく聞かれます。私も戦争云々という事だけでなく、長い歴史を持つ日本の軌跡をしっかりと見つめたいと思います。我々はともすると「嫌なことは忘れて、明日に向かって頑張ろう」という事になってしまいがちですが、未来を拓くには過去をしっかりと見つめないといけないと思っています。良い事も、悪いことも、嫌なことも見つめなくてはいけません。以前、チェリストの堤剛さんも「しっかりとした歴史認識が必要だ」と某邦楽雑誌に書いていましたが、これは現代人にとってとても大切なことであり、邦楽人には更に大切な事だと思います。歌舞伎はこの点がしっかりとなされているように見えました。

現在伝統芸能だと思われているものは、いつも書いている薩摩琵琶同様、明治以降に出来上がったものが多いのです。中には昭和、それも戦後から始まったものも少なくありません。新しいものは大歓迎ですが、少なくとも演者は、はっきりと何時作られたものか明示して舞台にかけるべきでしょう。個人の想いは別として、この辺りをあやふやにして、古典のようなふりをしていては、聴衆に対し申し訳ない。余計な衣を付けて誇大宣伝しても、内容が全てを語っています。聴衆をなめてはいけない。過去にも現在にも未来にも、しっかりと眼差しを向けていたいものです。

現在伝統芸能だと思われているものは、いつも書いている薩摩琵琶同様、明治以降に出来上がったものが多いのです。中には昭和、それも戦後から始まったものも少なくありません。新しいものは大歓迎ですが、少なくとも演者は、はっきりと何時作られたものか明示して舞台にかけるべきでしょう。個人の想いは別として、この辺りをあやふやにして、古典のようなふりをしていては、聴衆に対し申し訳ない。余計な衣を付けて誇大宣伝しても、内容が全てを語っています。聴衆をなめてはいけない。過去にも現在にも未来にも、しっかりと眼差しを向けていたいものです。

歌舞伎を観ていると、過去を受け継ごうという古典への眼差しと共に、貪欲なまでに現代の色々なものを取り込み、新たな舞台を生み出そうという意欲、視野の広さ、器の大きさ、つまり現代と未来へのパワフルなまでの眼差しを感じます。「これでなくては」「これは違う」などという村社会じみた視野の狭さが無い。この辺が現代人にもしっかりと支持されている所以ではないでしょうか。

そして琵琶と歌舞伎の一番の違いは、食べて行けるかどうかという事かもしれません。素晴らしい芸を身につければ、ちゃんと食べてゆけるようなシステム作りを琵琶界・邦楽界は怠ってしまった。食べていけるのなら、人生をかけて芸を磨こうという人達も出て来るし、安心して打ち込める。関わっている人に誇りも生まれる。だからこそ確実な伝承がなされ、新しい創作も盛んになり、レベルも上がり、聴衆もついて来る。

実際に、歌舞伎や長唄には若手の男性がどんどん入ってきています。裏方だろうが、脇役だろうが、囃子だろうが、皆がそれなりにその道で生計を立てている。素晴らしい事ですね。琵琶とは全く状況が違うのです。

働く必要のない人が好きなようにやっているような音楽が衰退するのは、誰が見ても明らかでしょう。魅力に溢れ、命ある音楽・舞台を作るには、芸だけを見ているオタクの視点ではどうにもならないのです。舞台のスタートラインにすら立てない。技術は勿論、時代を見抜く感性、収入やそれを得るためのシステムも大事なのです。

歌舞伎の舞台からは多くの想いが広がりました。