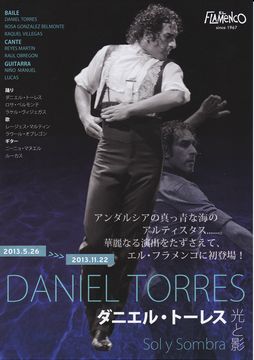

先日、新宿のエルフラメンコにて、ダニエルトーレスの舞台を観てきました。

ダニエルトーレスの舞台はかなり作りこんでいて、どの場面でも魅せる魅せる!。クリスティーナオヨスの舞踊団で鍛えたそのダンス(フラメンコではバイレと言います)は古典を踏まえながらもモダン。凄いハイレベルでした。リズムの決まりっぷりといったら、もう!気持ち良い程にビシビシっとこちらの体が震えるほど!!。男性のフラメンコダンサーで、これほどの踊りを観たのはマノレテ以来久しぶりです。ホアキンコルテスを映像で観た時も強烈なものを感じましたが、今日は久しぶりにやられました。

女性の踊り手はラケルヴィジュカスとロサゴンザーレスベルモンテ。ギタリストはニーニョマニエルとルーカスという布陣。とにかく皆さん凄い凄い凄い!

血湧き肉躍り、まさに民族の血が沸騰していましたね。フラメンコは常に進化していて、ギターだけ見ても30年前とは桁が違います。パコデルシアが出て以降、そのレベルは格段に上がり、現代ではトマティート、ビセンテアミーゴ等凄腕のギタリストがフラメンコ界をどんどん飛び出して活動しています。パコが70年代80年代にアルディメオラ、ジョンマクラフリン、チックコリアというジャズ界のトップ達に一歩も引けを取らない技量と魅力を世界に示したことで、フラメンコ全体の底上げをしたと言ってよいでしょう。和音の使い方も更にモダンになって来ています。

血湧き肉躍り、まさに民族の血が沸騰していましたね。フラメンコは常に進化していて、ギターだけ見ても30年前とは桁が違います。パコデルシアが出て以降、そのレベルは格段に上がり、現代ではトマティート、ビセンテアミーゴ等凄腕のギタリストがフラメンコ界をどんどん飛び出して活動しています。パコが70年代80年代にアルディメオラ、ジョンマクラフリン、チックコリアというジャズ界のトップ達に一歩も引けを取らない技量と魅力を世界に示したことで、フラメンコ全体の底上げをしたと言ってよいでしょう。和音の使い方も更にモダンになって来ています。

考えてみれば、フラメンコは、ずっと民族の音楽として受け継がれ、発展し、今に伝えられている。途切れていないのです。それに比べて邦楽は明治で一つの断絶があり、また第二次大戦以降も再び断絶があって、今や日本人でもろくに聞いたことがないという程に社会と隔絶している。この差は実に大きいですね。

例えば、食事は生活に直結しているから、カレーだろうがスパゲッティだろうが、意識もしていない 内に和風化してしまう。同じようにフラメンコの踊り手は、何をやっても、どうしてもフラメンコになってしまう位、もう自分の血肉になっているのです。そう思うと、現在の邦楽の現状は悲しいばかりですね。

内に和風化してしまう。同じようにフラメンコの踊り手は、何をやっても、どうしてもフラメンコになってしまう位、もう自分の血肉になっているのです。そう思うと、現在の邦楽の現状は悲しいばかりですね。

過去から続く邦楽の下地というものがほとんど無い現代日本人にとって、自国の音楽とは歌謡曲、演歌、Jポップというところでしょうか。それもまぎれもない今の日本の音楽ですが、完全とは言わないまでも、ほとんど伝統や歴史とは断絶、遮断されてしまっているのが現状です。そこには平家物語も源氏物語もないのですから・・・・。

ただ今後の日本音楽に希望が無い訳ではありません。伝統音楽は現代の社会に根付いてはいないし、薩摩琵琶にも明確な古典曲は残っていませんが、形式は無くなっても、「うた」はまだ死に絶えていない。歌や語りというものは、今後の日本音楽にとっても、姿形を変え、大きな要素として受け継がれるのではないかと思っています。私はそうした古来からの日本音楽を踏まえた上で、あえてそこから離れてゆくことも含めて、モダンスタイルを作ろうと思っています。

ただ今後の日本音楽に希望が無い訳ではありません。伝統音楽は現代の社会に根付いてはいないし、薩摩琵琶にも明確な古典曲は残っていませんが、形式は無くなっても、「うた」はまだ死に絶えていない。歌や語りというものは、今後の日本音楽にとっても、姿形を変え、大きな要素として受け継がれるのではないかと思っています。私はそうした古来からの日本音楽を踏まえた上で、あえてそこから離れてゆくことも含めて、モダンスタイルを作ろうと思っています。

日本がこれまで歩んで来た道は、今更変えようがありません。フラメンコのように綿々とつながる音楽が我々に無くとも、独自の感性は確かに持っている。だったら永田錦心のようにどんどん新時代の日本音楽を創って行くべきではないでしょうか。

音楽を取り巻く状況は様々です。フラメンコでも、70年代まではフランコ政権があった為、今とはずいぶん状況が違いました。問題は今、我々がどう自国の音楽・文化に向き合っているか、そして次世代に対しどんな視線を投げかけているか、そこが一番の問題です。二度に渡って文化的断絶のあった日本に於いて、邦楽というものが生活の中に全く無くなってしまったこの現状に於いて、邦楽に携わる我々の為すべき仕事は何なのでしょうか。

フラメンコを観ながら、自分の行くべき道も見えてきました。

もう一度観てみたい!!