先日、石田一志先生による講演「シェーンベルクの旅路」が、東京文化会館大会議室で行われました。主催は日本アルバンベルク協会。石田先生については同タイトルの著書の紹介と、つい先日も受賞記念パーティーの報告をしたばかりですが、今回は実に興味深い、面白い話が聴けました。

本も素晴らしいのですが、講演ではさらに色々な話が聴けました。特に当時は戦争の時代でもありましたので、戦争が芸術に与えた影響も改めて判りましたし、当時のユダヤ人という存在の状況など、本には色々書いてあるのですが、講演として直に話を聞くと、数々の要素が次々に目の前に提示され、シェーンベルクの音楽がまた別の魅力を持って響いています。途中、ウィーンに長く住んでいた作曲家・指揮者の森本恭正さんが、現地に住んでいたからこそ判る、ユダヤ人の現地での様子等の話もはさまれ、更に話は面白くなって行きました。森本先生とは有明教育芸術短期大学で御一緒していましたし、石田先生を通しても色々と会う機会があり、森本先生からも興味深い話を色々と聞かせて頂いてます。

当時はフランスなどでもそうですが、画家や文学者、哲学者などがかなり積極的に交流していたようです。ヨーロッパ自体がそういう雰囲気だったのでしょうね。Golden age、Belle Époque等色々な言葉が当時を表しています。シェーンベルクもカンディンスキーとのいきさつ等が知られていますが、そんな芸術家や哲学者とのつながりが様々な作品を生み、特に「ヤコブの梯子」というオラトリオの作品(結局最後は未完に終わりましたが)に関しては、興味深いものがありました。その他にもユダヤ人ゆえの差別なども受けたりしたようで、音楽が生まれてゆく背景には本当に多くの要素があることを実感しました。ただ音楽を聴いているだけでは判らないものが見えてきて、その生まれ出た音楽の深い響きに包まれて来るようでした。

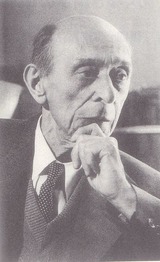

シェーンベルクは人間的には高慢で猜疑心が強く、ちょっと付き合うには難しい人物だったようですが、第2次大戦後、彼のプライベートなものも含め、色々な資料が出てきたことでシェーンベルクに関する研究もかなり進んできたようです。私は以前作曲の師である石井紘美先生から聞いていた言葉を思い出すのですが、シェーンベルクは12音技法を世に出す直前に、弟子でもあったヨーゼフ・ルーファーに向け「私は12音技法で今後100年ドイツ音楽の優位が保証されると思う」と語ったそうです。この言葉はとても強い印象として、ずっと私の中に残っていました。今回もこの言葉についての質問がありましたが、講演を聴いていると、ただの高慢とかナショナリズムではなく、バッハ・ベートーベン・マーラーと続くドイツ音楽の継承者という自負をしっかりと持っていたと解説され、納得してしまいました。確かにそうだと思います。

シェーンベルクは人間的には高慢で猜疑心が強く、ちょっと付き合うには難しい人物だったようですが、第2次大戦後、彼のプライベートなものも含め、色々な資料が出てきたことでシェーンベルクに関する研究もかなり進んできたようです。私は以前作曲の師である石井紘美先生から聞いていた言葉を思い出すのですが、シェーンベルクは12音技法を世に出す直前に、弟子でもあったヨーゼフ・ルーファーに向け「私は12音技法で今後100年ドイツ音楽の優位が保証されると思う」と語ったそうです。この言葉はとても強い印象として、ずっと私の中に残っていました。今回もこの言葉についての質問がありましたが、講演を聴いていると、ただの高慢とかナショナリズムではなく、バッハ・ベートーベン・マーラーと続くドイツ音楽の継承者という自負をしっかりと持っていたと解説され、納得してしまいました。確かにそうだと思います。

シェーンベルクは以前よりその作品が面白いとは思っていたものの、なかなか奥に踏み込んで接してはいませんでした。バルトークなんかの方が良く聞いていました。でも石田先生と話していると、色々な視点があって、色々な面が見えて、そして作品の聴き方も変わって、今では興味が尽きないという感じでしょうか。

日本人はとにかく何でも直感でものを図ってしまい、論理を持って見つめ、議論を交わすという事が著しく出来ない。音楽学という分野が未だ発展しないのもそういう日本人の性質ゆえだと思います。

反対意見を言う事=批判誹謗という風にとり、議論でもしようもんなら、もう相手との関係は成り立たないという位に議論を避け、論理から逃げる。評論家さえもあたり障りのない感想文に逃げる。確かにそれは日本の美徳という部分もありますが、世界とつながっているグローバル社会では決して良い事ではありません。もう島国日本の常識は通用しない。音楽一つとっても直感で好き嫌い、というレベルでしか判断できないようでは、いつまで経っても水準の高いものは生まれません。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/07/9b3206ca.jpg) 私自身、クラシック作品を作る訳ではないのですが、だからといってただ邦楽の延長線上にいればよい、という事では作品は作れません。邦楽以外の多くのものを見聞きし参考にするとともに、そこから現代という社会を見ているのです。一つの視点では見えなかったものが浮かび上がり、「現代」に対する認識が深まって行きます。琵琶でも外側から見る「離見の見」が必要なのです。

私自身、クラシック作品を作る訳ではないのですが、だからといってただ邦楽の延長線上にいればよい、という事では作品は作れません。邦楽以外の多くのものを見聞きし参考にするとともに、そこから現代という社会を見ているのです。一つの視点では見えなかったものが浮かび上がり、「現代」に対する認識が深まって行きます。琵琶でも外側から見る「離見の見」が必要なのです。

その「現代」の中で琵琶の音楽を発信してゆくのが私の仕事。私の仕事が魅力あるものなら、次世代へとそれはつながって行くでしょう。小さな好事家の世界ではなく、広い分野に渡って琵琶の音楽が少しでも多く鳴り響くようにしたいですね。音楽は楽器をやっている人が聴くものではない。マニアのための音楽ではいけないのです。これからの時代をGolden ageの頃のような、多ジャンルに渡る良き仲間達ともっと交流を重ね、芸術論を戦わせ、切磋琢磨してゆくような時代にしたいですね。

シェーンベルクを通して、琵琶楽が見えてきました。