先日、北鎌倉の其中窯サロンにて演奏してきました。

今回は、新日屋さんという和のイベントをプロデュースする事務所が主催した会だったのですが、大変素晴らしい雰囲気で、気持ちよく演奏が出来ました。新日屋さんブログ http://www.shinnichiya.com/s_blog/

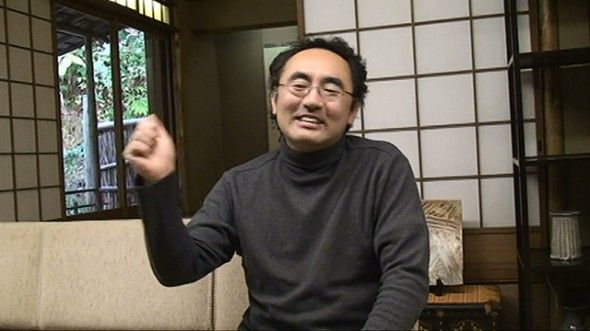

こちらが河村さん。音楽、特に現代音楽にとても造詣が深く、話が弾みました。

こちらが河村さん。音楽、特に現代音楽にとても造詣が深く、話が弾みました。

河村さんは、表現という事にとても深い思考を持っていらっしゃるようでした。「自分が何か土を通して表現するというより、土の持っているものを自分の力で形にしてゆく」、という事を盛んに言っておられました。これは単に素材の持つ力、という事だけではない、もっと深いものを感じました。

我々はものを作り出す側にいます。そういう我々が「私」という個人的な想いを外に吐き出しただけでは、それを受け取る人々に対し説得力はほとんどありません。同好の士がはやし立てるのが関の山。下手をすると陳腐なものになりかねない。表現者の大変陥りやすい所です。大体「私」という小さな器で考えたものは、何でも「私」に都合の良いものになってしまって、あらぬ方向に行ってしまいがちです。

先日の著作権の事件もそのいい例ですが、ちょっとライブをやっただけで「プロです」なんて言いだしたり、お稽古している曲は何でもいつのまにか「古典」になってしまったり、お免状なんぞ貰えば「偉い先生」だと勘違いする。外側から見ている人間にとっては?なものにどんどんとなって行くものです。まあこうして邦楽界は世間と大きな距離を築いてしまったのですが・・・。

「私」を超えて、「はからい」というものを何かしら感じている人なら、人間の創り出した権威など、いかに幻想であるかが判るはずです。叡智も経験も素晴らしいことですが、自然の前には叡智も経験も無力であるという事も・・・。だからこそ自分の力ではどうにもならない大きな「はからい」を想い、またそこに身をゆだねる事が出来る。しかし「はからい」を感じることの出来ない人は、自分の力でやっている、やり遂げているという意識しか持たない。そして自らが作り出した幻想に閉じ込められ、小さな世界で空回りしている。そういう状態だという事も気が付かない。悲しいですね・・・・。

河村さんの祖父 喜太郎氏は、陶工という存在しかない時代に「赤土」という芸術結社を作り、「陶芸」という芸術の分野を世間に認知させた大変な人物でもありますが、河村さんの「土の持つ力を形にしたい」という言葉は、三代に渡って陶芸に携わり「表現とは何か」について受け継がれ、考え、感じてきた末の言葉のように思いました。

ともすると陥りがちな「私」という小さな牢獄。私も片足を突っ込んでいるのかもしれません。しかしこういう柔軟且つ大きな視野と感性を持った人と接すると、自分の姿を振り返り、良い気付きを得ることが出来ます。作曲・演奏・活動、音楽に関するあらゆる場面で、また一枚ベールが剥がれたような気がします。

良いお仕事をさせて頂きました。