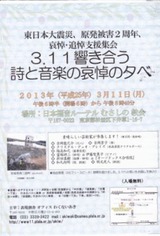

先日杉並のルーテル教会で、「3.11響き合う、詩と音楽の夕べ」をやってきました。

この会は哲学者で、脚本家でもある和久内明先生が主催する会で、先生が作られた詩の朗読と音楽で3.11を語り伝えようというものです。世の出来事というのは、いつしか風化して行ってしまうものですが、そうさせてはならないものが、今私達にはあると思います。 震災や原発の問題でも、何事においてもとりあえずの形をこなすことで満足してしまう日本人は、その形に意味を求めず、いつしか中身が判らなくなってしまう。中身が無くては意味が無い。3.11以降、私たちがどう生きて行くのか、問われているようにも思います。

震災や原発の問題でも、何事においてもとりあえずの形をこなすことで満足してしまう日本人は、その形に意味を求めず、いつしか中身が判らなくなってしまう。中身が無くては意味が無い。3.11以降、私たちがどう生きて行くのか、問われているようにも思います。

邦楽についても同じような事が言えます。先生の言う事を真面目にやっていれば問題ないという、「優等生的惰性」が未だ抜けていない。その為にどれだけ創造性というものが失われ、そしてゆがめられたたのだろう・・。

流派や組織の中に居て動いていれば、なんとなくそれで満足してしまう・・・。活況を呈していた時代はそれで楽しくやっていた人もいたでしょう。しかし今はどうでしょうか。

流派の音とは、何をやってもどうにも拭いきれないような、各人の故郷のようなものであるべきだと、私は思っています。だからこそ同じ流派であっても様々な個性が煌めいていなくては・・。その為にも流派が「基本」という名の単なる型やお作法、表面的な技の教習所で終っていてはいけないのです。創造の場でなくては!!

師に学び、自分の境地を開いてゆく。師はそれを見守り、その人の行くべき所へと導く。本当にそんな場になるように、今、流派も教師自体も変わらなければならない時代に来ていると思います。教えるべきものは何か、伝えるべきものは何か、しっかり見つめないと、中身が無くなってしまう。

師に学び、自分の境地を開いてゆく。師はそれを見守り、その人の行くべき所へと導く。本当にそんな場になるように、今、流派も教師自体も変わらなければならない時代に来ていると思います。教えるべきものは何か、伝えるべきものは何か、しっかり見つめないと、中身が無くなってしまう。

これが正当、あれは亜流だのまがい物だのと、すぐに何かの形にはめたがるのが日本人の特性ですが、自分のやっている事以外のものの価値を認めようとせず、乗り越えられないようでは、邦楽の未来に光明は無いですね・・・。

私がかつて琵琶を習ったT先生は大変技術の高い先生で、最初は私も先生の技術を夢中になって追いかけたものです。ファーストアルバムでは、音を聞いた音楽評論家の方に、一聴しただけで「○○先生と同じ音をしているね」と即座に見破られる位、当時は自分でも気が付かないうちに先生の音を求めていました。しかし、私は次第に自分のやるべき音楽が明確になり、音楽に対する考え方も独自の形が出来あがって行ったので、今では楽器自体もセッティングもまるで違う仕様になっています。

私がかつて琵琶を習ったT先生は大変技術の高い先生で、最初は私も先生の技術を夢中になって追いかけたものです。ファーストアルバムでは、音を聞いた音楽評論家の方に、一聴しただけで「○○先生と同じ音をしているね」と即座に見破られる位、当時は自分でも気が付かないうちに先生の音を求めていました。しかし、私は次第に自分のやるべき音楽が明確になり、音楽に対する考え方も独自の形が出来あがって行ったので、今では楽器自体もセッティングもまるで違う仕様になっています。

鶴田錦史は「あたしの真似をしてもだめよ」と常に言っていたそうですが、自分の音を求め続けたからこそ、あれだけ個性的で圧倒的なスタイルが出来あがったのでしょう。そして弟子たちにも、自分で自分の音を求めよ、と言いたかったのだと思います。

コツコツやっていればそれなりに成るなんていう、優等生的惰性は常に戒めなくてはいけません。薩摩琵琶は歴史も浅く、特に私の弾いている五弦の錦琵琶は、まだ何十年というという歴史しかないので、曲も古典と言えるものが無いし、型と言えるべき型も無い。だから自分の基本となる所は、流派の技などではなく、日本音楽全体の底辺に流れるものの中にあると思っています。

自分なりのものを見つけない限り自分の人生も音楽も、その成就はあり得ない。創造性無き所には、人間も国家も成り立ちえない、と思うのです。