先日、荻窪の音楽サロン「かんげい館」にて演奏してきました。私が作編曲を担当しているアンサンブルグループ「まろばし」の公演でしたが、今回はサロンコンサートとして気軽な感じでやってきました。演奏の方はまあ色々と反省点があったのですが、終わってから先輩方々や仲間たちと呑りながら、芸談に花が咲きました。

会場には能の津村禮次郎先生、哲学者の和久内明先生も来てくれまして、打ち上げでは伝統の型や創作能、オペラ、シェークスピア、そして私の大好きなぺルトまで色々な所に話が広がり、楽しい時間を頂きました。皆さん本当に見聞が広い!

会場には能の津村禮次郎先生、哲学者の和久内明先生も来てくれまして、打ち上げでは伝統の型や創作能、オペラ、シェークスピア、そして私の大好きなぺルトまで色々な所に話が広がり、楽しい時間を頂きました。皆さん本当に見聞が広い!

今回も話に出ましたが、最近はこんな言葉が友人の間で良く出てきます。「守・破・離」という言葉をご存知でしょうか。千利休の教えと言われていますが、

「守」は、師匠について、真似てみて、その教えを身につける。

「破」は、工夫をして、教わった事を少しづつ変えて行く。

「離」は、教わった事を離れ、新しいものを作る。

と言われています。今の邦楽は、この「離」まで本当に辿り着いているだろうか?と思う事も多々あります。伝承する事と伝統を受け継ぐ事の混同があるように思うのです。一流と言われる人は、洋・邦問わず、誰に聞いても真似をしていたらだめだ、と言います。鶴田錦史先生も「あたしの真似していてもダメよ!」とよく言っていた、と以前先輩から聞かされました。

形を残す行為は「伝承」。しかし「伝統を受け継ぐ」とは形を残すことではなくて、次の世へと繋げて行く行為です。その受け渡して行く行為そのものが「伝統」というものになって行くのです。繋げる為には形を変えることもあるし、概念自体をも変えて行く必要も時にはあるでしょう。

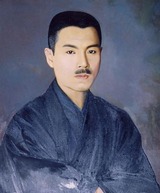

琵琶には、明治期に永田錦心の革命が有りました。 あれがなかったら、薩摩琵琶はもう絶滅し、明清楽のような存在になっていたと思います。永田錦心は薩摩琵琶の既成概念を打ち破り、新たな型をも作り上げ、琵琶楽の「伝統を受け継いだ」のです。ダーウィンの進化論でも、強いものが残るのではなく、環境に適応するものが生き残って行くとありますが、これら受け継ぐことをどう捉えるべきか、今邦楽の器が問われていますね。

あれがなかったら、薩摩琵琶はもう絶滅し、明清楽のような存在になっていたと思います。永田錦心は薩摩琵琶の既成概念を打ち破り、新たな型をも作り上げ、琵琶楽の「伝統を受け継いだ」のです。ダーウィンの進化論でも、強いものが残るのではなく、環境に適応するものが生き残って行くとありますが、これら受け継ぐことをどう捉えるべきか、今邦楽の器が問われていますね。

琵琶楽には奈良平安の時代から様々な変遷が有りました。その流れの中で、琵琶楽というものが形を変えて次の世に繋がって行く。この変遷こそが文化であり、日本特有のものだと考えています。伝えるべきものは何なのか、琵琶楽という歴史のあるものに携わっている以上、これからもしっかり考えて行きたいと思います。

邦楽雑誌に、太鼓センター代表の東宗謙さんという方がとても良い事を書いていました。要約すると「芸術活動して行くには、食べていけるシステムが必要だ。家元制度もそうだったし、現代には現代のシステムが求められている。」とこんな内容でした。素晴らしい作品を創るには、プロとして活動して行けるシステムが必要だと私も思います。私は若き日、T師匠にプロとして生きて行ける道筋をつけてもらったことを今でも深く感謝しているし、そんな師匠に出逢わなかったら今は無いとも思います。

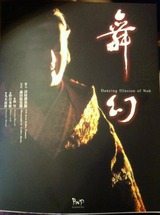

津村禮次郎先生の舞台写真集

津村禮次郎先生の舞台写真集

手妻の藤山先生もそうですが、凄い創造性を持った先輩は話をしているだけで面白い。そして大変にアクティブ。実に嬉しいですね。創造する事に対し全然怯まない。そんな芸術家がもっともっと増えると良いですね。

実は琵琶にも少し東さんのような考え方の人が出てきました。これからがちょっと楽しみなのです。もう一暴れする事になりそうですな。