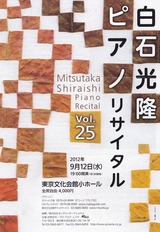

先日、ピアニスト白石光隆さんのリサイタルを聴きに行きました。場所は東京文化会館の小ホール。以前やはり女性ピアニストのソロリサイタルをここで聴きましたが、今回はまるで違う楽器を聴いていると思える位に軽やかな演奏でした。

細部に渡って神経が行き届いたタッチ、そこから紡ぎだされる美しい音色。端正、繊細という言葉がそのまま音楽になったような演奏でした。こういうタイプの演奏は、断然に男性に多いですね。琵琶でもN村先輩や、以前師事していたT先生等もこのタイプの演奏家です。豪快で、振り切ってしまうような感じの鶴田先生とは全く逆のタイプと言えば良いでしょうか。私も結構繊細な所もあるかな、なんて思っていましたが、こういう演奏に改めて触れると私なんぞは絵に描いたような「大雑把」ですな。少なくとも繊細さのある部分が全く違う。

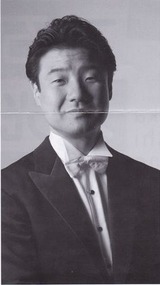

こちらが白石光隆さん

演目はバッハ、ベートーベン、ブラームス、全てピアノ独奏というかなり通好みの内容。これだけの曲をあの繊細さで細部に渡って弾ききるというのは、かなり大したものです。どんな細かい所までも音色が損なわれず、和音も濁らない。渋い演目ばかりでしたが、最後まで飽きることなく聞かせてもらいました。惜しむらくは、ちょっと優等生的で小じんまりしている所でしょうか。聴衆を惹き付けドライブするようなダイナミックさは全くありませんでした。きっと白石さんの人柄なのでしょう。舞台袖から歩いてくる姿にそれはもう現れていました。これが彼のスタイルであり、音楽なのだと思います。それが出来あがっているという事は良い事だと思います。

「音楽は叫びと祈りである(黛敏郎)」を掲げる私の単なる好みからすると、もっとドラマが欲しかったですね。勿論これは単なる私の好みの問題。ムターのような自信に満ち溢れ、圧倒的な存在感が決して良いという訳ではないですが、技術がしっかりしているだけに、もっと良い意味で自分の音楽を誇示する所があっても良いのではないかな?と思いました。とはいえ、かなり高く安定した技術は素晴らしく、品も良く、レベルの高い演奏でした。

今まで聞いた中で、一番PPPが美しかったA・R・コスタンゾ(Met「エンチャンテッドアイランド」のフェルディナンド王子役)

今まで聞いた中で、一番PPPが美しかったA・R・コスタンゾ(Met「エンチャンテッドアイランド」のフェルディナンド王子役)

演奏に於いては、一般に大きな音を出すことよりも、弱音を出すことの方が難しいと言われます。それは弱音を維持するにはしっかりとした支えがないと維持できないからで、それには息も筋力も感性もちゃんとコントロールできないと出ないからです。

一方、音というものは音源から拡散してゆく性質があるので、音源の時点でつぶれていては10m先でボヤけてしまいます。音量よりも芯のある響きを心掛けないと音楽になりません。力任せの音や、支えの無いただの弱い音では何も表現が出来ないのです。矛盾したように聞こえるかもしれませんが、フォルテこそ力を抜いて神経を使う位で良いのです。端正な演奏をする方々はその辺が良く判っている。

そして次はそれらのコントロールの技量を、どう表現として実現して行くか、ここが芸人と芸術家の分かれ道です。見事な技を聞かせ、喝さいを浴びるのは芸人。確固たる自己の哲学を持って表現をしてゆくのが芸術家。芸術志向の方は、表現の為ならそれまで培ってきた型や技を捨て、楽器さえ変え、新たな表現を求めて行きます。芸人にそれは出来ない。良い悪いではなく、芸人は技が命、芸術家は表現が命。その違いです。

そして音色の先に音楽があります。どんな音楽を演奏するのか、何故その音楽なのか、いっぱい考えて、勉強して行くうちに音色は更にその方向性に深まってゆきます。音色の良い人というのは、もうある程度自分の道が見えている人だと思うのです。でないと音色は良くなりません。

最後には音色に行きつくと思いますが、その時にはその人の音楽が出来あがり、世界が形作られている事でしょう。ただの「良い音」ではない、聴衆を惹きつける音色が出てくるまでは、長い長い道のりが必要なのでしょうね。

ピアノの演奏を聴きながら、もっともっと精進しようと思いました。