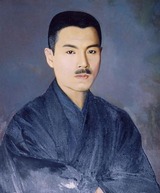

私に永田錦心という人の凄さを教えてくれたのは、最初に就いた琵琶の先生 高田栄水先生でした。

若い頃の体験は、年を重ねれば重ねるほどに大きく感じられ、時々知人に琵琶について熱く語っていると、「それは永田錦心のことだよね」なんて指摘される事も多いです。

まだ若かりし私が高田先生宅に習いに行くと、先生は先ず美味しいお茶を丁寧に入れてくれて、それから稽古をつけてくれました。曲中の言葉や内容で質問をすると、本を出してきて、その歴史とか背景などをじっくりと話し、謡曲や新内などの節で歌って、琵琶との違いを聞かせてくれました。今、私が琵琶を文化としてとらえるのは、明らかに高田先生の影響だと思います。私が合戦ものなどをほとんどやらないのも先生の影響。琵琶は人間の感性の奥深くを歌うもの、盛り上げるだけで、哀れだの悲しいだのという表面的な喜怒哀楽の部分で語るものではない、とそんな事を知らず知らずの内に教え込まれたのです。崩れなどは「感情で弾くんじゃない、もっと力を抜いて弾け」とよく言われたもんです。

それまで私は音楽をそういう風にとらえていませんでした。表層意識で、格好良いとか、嬉しいとかそんな部分でとらえていた。かなり若い頃、作曲の石井紘美先生に「あなたのはエンタテイメントなのよね。アートじゃないわ」としょっちゅう言われていたのですが、高田先生に出逢って、石井先生の言わんとする所が少しづつ判ってきました。そして高田先生は「薩摩琵琶を芸術音楽にしたのは永田錦心だ」と常に話していたのを今でもよく思い出すのです。

永田錦心は画家でもあったので、人間の世の中全般に興味があったのでしょう。喜怒哀楽の出来事をただ表現するのではなく、どこまでも昇華して、時にドラマ仕立てにして、時に自然の風景になぞらえたりしながら、人間の作り出す光と影を普遍的な形にして表現しようとした。そして表現は常に端正で、目の前の感情に流されたりしないクールなスタイルだった。私はそこに永田錦心の視野の広い、新しい時代の感性を感じるのです。国が外に開かれ、民衆が初めて国外に目を向けた時代、坂本竜馬の例を出すまでもなく、そんな新時代の大きな視野と感性を永田錦心は持っていたのだと思います。

高田先生はもう御高齢という事もあり、技が追いつかない状態でしたから、音楽としてはもう表現できなかったかもしれませんが、きっと永田錦心の感性は受け継いでいたのではないか、と私は思っています。

邦楽の演奏を聴いていて、「この曲は私がやるべき曲だ」というようなパッションを感じる人が最近あまり居ないですね。かつての尺八の横山勝也先生の本曲のように、「俺しかない!」みたいな、ぐいぐい迫るものを感じる人が少なくなったように思います。

色々なジャンルの方々と話していて思うのは、どんなものであろうが「この曲の先にどんな世界があり、どんなものを表現したいのか、なぜそれを君がやるのか、その意味・意義は何なのか」・・・それらの事なのです。永田錦心の新琵琶楽にはそのところがしっかりと彼の中にあったのではないでしょうか。だから身の危険を感じるほどに反発されても、ゆるぎなく貫けたのではないでしょうか。そこが彼の芸術音楽としての魅力なのではないかと思うのです。

永田錦心は時代の息吹と共に新しいものをどんどんと吸収していきました。宮城道雄も沢井忠雄もそうでした。英語でも洋楽でも、それを勉強したからといって、外国かぶれになって、その人のアイデンティティーが失われてしまうのだったら、結局それまでのものしかないということです。明治~大正には鈴木大拙のような方が、世界中で、英語による仏教の講演をして、そこからヨーロッパには禅ブームともいうべきものが始まりました。彼の書いた「禅と日本文化」は今でもその魅力を失いません。この本は彼の英語による講演を、日本人が後から日本語に翻訳したものです。こんな志の高い人達がかつては沢山いたのです!!

逆の例では、随分前にヨーヨーマやギドンクレーメルがアルゼンチンタンゴのピアソラの作品を演奏し、紹介しましたが、それで彼らの音楽がだめになったでしょうか、むしろ豊かになったのは世界が認めることだと思います。

現代はどうでしょうか。何流だ、上手いだ、格がどうだと、ちんまりと目の前の小さな事を日々追いかけているだけでいいのでしょうか!。最先端の技術とスキルを求め、次世代の音楽を創造して行った先輩たちの精神はどこに行ってしまったのだろう、と思うこともしばしばです。

これだけ世界が交流している現代で、異文化に向き合わないというのは、自分の外側の世界に興味が無いという事と同じ。世の中は常に動いているのです。私たちは洞窟の中に住んでいる訳ではないのです。

単なる一地方の芸能から、芸術へと琵琶楽を高めた永田錦心の理念と感性を受け継ぐ人は、現代でもきっと居ると思います。

私がどこまで出来るかどうかは別として、永田錦心の目指した世界を継承したいのです。