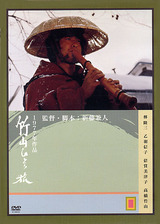

昨日、テアトル新宿にて、新藤兼人監督が昔撮った「竹山ひとり旅」を観てきました。津軽三味線は普段ほとんど聴きませんが、高橋竹山には以前から結構興味があって、自伝も読んでいたんです。竹山は鶴田錦史と同世代。あの頃は凄い人が居たんだなあ~とつくづく思いながら観てました。

残念ながら実際には生で聴くことが出来なかったので、昨日はとても興味深く、2時間ほどがあっという間でした。77年に撮られているので、俳優陣も若い!

芸能者という人達が、どんな想いを持って日々を生きていたのか。現代という時代、そして私自身の活動等、色々なことを照らし合わせながら、多くの事を感じました。

自分はどういう者なのか、ボサマ・ホイトと言われる芸能者として社会の中で生きるとはどういうことなのか、竹山はきっと様々な体験を通し想いを持って、まっとうに生きたのだと思います。

よく巷では「あれだけの経験を経たからこそ、こんな音が出せる」等々、音楽家に対して色々なことが言われますが、音楽を作り上げるその多くの部分は感性であって、つらい経験をしたから、勉強したから、練習したから深い音が出る訳ではないのです。音楽活動自体は、沢山努力すれば何かしらの結果が出るでしょう。しかし音楽そのものはそうはいきません。竹山は同時代に活躍した三味線奏者 とは対照的に、派手な音楽活動はあまりやっていません。地味なもんです。

木田林松栄は毎年のように海外公演をやって、大音量で派手ではったりの多い「たたき三味線」を得意とし、何百万もする三味線を自慢しては弟子を引き連れて練り歩く、いかにも芸人というスタイルだったのに対し、竹山は逆に淡々と「弾き三味線」をやりました。竹山の演奏は初めて聴くと地味に聞こえますが、その音色は実に実に深く魅力的で、私を惹きつけてやまないのです。

木田林松栄は毎年のように海外公演をやって、大音量で派手ではったりの多い「たたき三味線」を得意とし、何百万もする三味線を自慢しては弟子を引き連れて練り歩く、いかにも芸人というスタイルだったのに対し、竹山は逆に淡々と「弾き三味線」をやりました。竹山の演奏は初めて聴くと地味に聞こえますが、その音色は実に実に深く魅力的で、私を惹きつけてやまないのです。

現代の津軽三味線弾きは皆、派手にたたく、パーフォーマンス的なものが大流行ですが、私は断然、竹山の滲み入るようなあの音が好きです。普段津軽三味線を聴かないのは、竹山のような音色をで弾く奏者が居ないからです。

竹山のアメリカ公演では「彼の音楽は、まるで霊魂探知機でもあるかのように、我々の心の共鳴音を手繰り寄せてしまう。名匠と呼ばずして何であろう」と評されましたが、確かに私にもそう聞こえます。

竹山は日々の糧を得るため、「食う」ために演奏していました。彼自身もそう言っていました。でも現代に生きる我々にはその気持ちの半分も判らないだろう、と映画を観ながら思いました。それだけ現代の我々とはあまりにも違う人生を生きていたということです。

竹山は日々の糧を得るため、「食う」ために演奏していました。彼自身もそう言っていました。でも現代に生きる我々にはその気持ちの半分も判らないだろう、と映画を観ながら思いました。それだけ現代の我々とはあまりにも違う人生を生きていたということです。

彼は、「食う」ために上手くならなければならなかったのです。いい音を出すことは「食う」事と直結していたのです。ただ「食う」という事だけに目が行っていたら、三味線はある程度で止まってしまったでしょう。この辺が凡人と達人の違いで、食うための芸が「食えりゃいい」芸なのか、とことん突き詰めて行く芸なのか、この辺の差は大きいですね。有名になろうが、賞を頂こうが、三味線を弾き続けること以外、他の選択肢は無かった。三味線を弾くことが人生であり、三味線を弾くことが自分の生きている証明でもあったのでしょう。だから三味線を死ぬまで弾き続け、舞台に立っていたのではないでしょうか。

竹山とは音楽に対する考え方も、環境も時代も違うけれど、そこから感じるものはあまりにも多いのです。もっともっと色々と書きたいのだけど、まとまらないので、また機会を改めて書くことにします。

竹山がそうだったように、私も私の道を行きます。それしか無いのですから。