前回のブログには、色々とコメントを頂いきました。自分なりの幸せのかたちを実践するには、先ずは豊かな環境があってこそ、というのが多くの意見でした。私もそう思います。

一昔前の先輩達には、「己の道を究める」等と言って、山に篭ったり、お寺を巡って行脚したりする人が多かったですが、それは日本が高度成長期で政治経済が上昇し、安定していて、何をやっても食べていけたからこそやれたのです。今の不況の時代にはなかなかそういう人はいませんが、それでも現代日本は豊かだと思います。私が音楽を生業としてゆけるのも、この豊かさあってのこと。では、この豊かさとはどういうものなのでしょうか。

今回の原発事故で、初めて首都圏の電力が福島の原発で成り立っている事を知った人も多いと思います。私もその一人です。現代社会に生きる私達は、そんな事は普段の生活で視野の中に無いのが現実です。

最近のTV番組で、カカオ農園で奴隷のように働かされる少年達が、チョコレートの味を知らないという報道がありましたが、身近な所にはこうした理不尽な事態が山ほど転がっています。私達が、日々感謝なんて言ってゆっくり飲んでいる、一杯の珈琲の裏側にも、チョコレートと同じような理不尽な搾取と紛争がある事を、私達は普段考えもしません。私のCDを作るにも、外国の安い労働力を使うからこそ出来上がる。こうした闇ともいうべき事実があってはじめて、今の日本の豊かさがあるのです。

じゃあ、そういうものが無ければ成り立たない今の私達の幸せのかたちは、ただの幻想なのかというと、そうではないのです。こういった社会的構造は古の昔からずっと続いています。源氏物語みたいな貴族の優雅な暮らしは、いつの時代も変わらぬ理不尽な搾取と、武力による領地拡大・統治のお陰で成り立っていた訳だし、どんな時代でもさして変わりません。ただ、自分の今生きている時代、社会がどういうものか、自分自身で認識するかしないかで、自分の行動は大きく違うと思います。

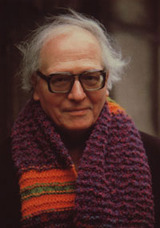

どんな時代、どんな立場にあっても、人は求めたい「かたち」を求めるのです。作曲家のオリビエメシアンなどは正に良い例で、ドイツ軍によって収容所送りにされていたさ中、作曲された「世の終わりのための4重奏曲」を作曲し、初演を収容所の中で行いました。チェロの弦は3本しかなく、アップライトピアノの弦も数本切れていたというのは有名な話。それでも作曲し演奏する事をやらずにいられなかった。ただ楽しいとか、満足という部分を超えたものがそこにはあったのでしょう。メシアンは「私の作品がこれほどの集中と理解をもって聞かれたことはなかった」と言ったそうですが、20代の若かりし頃、作曲の先生にこの話を聞かされて、ずいぶんと自分の音楽に対する姿勢について考えたものです。私の友人達も、苦しい生活だろうがなんだろうが、どんな中でも、きっと踊り続け、歌を歌っている事と思います。

どんな時代、どんな立場にあっても、人は求めたい「かたち」を求めるのです。作曲家のオリビエメシアンなどは正に良い例で、ドイツ軍によって収容所送りにされていたさ中、作曲された「世の終わりのための4重奏曲」を作曲し、初演を収容所の中で行いました。チェロの弦は3本しかなく、アップライトピアノの弦も数本切れていたというのは有名な話。それでも作曲し演奏する事をやらずにいられなかった。ただ楽しいとか、満足という部分を超えたものがそこにはあったのでしょう。メシアンは「私の作品がこれほどの集中と理解をもって聞かれたことはなかった」と言ったそうですが、20代の若かりし頃、作曲の先生にこの話を聞かされて、ずいぶんと自分の音楽に対する姿勢について考えたものです。私の友人達も、苦しい生活だろうがなんだろうが、どんな中でも、きっと踊り続け、歌を歌っている事と思います。

実はこうした厳しい環境下だからこそ、自分の本当に願う「幸せのかたち」は明確に意識されるのかもしれません。

現代日本は物に溢れ、便利で、飢える事も無く、目の前に楽しい事がいっぱいある。美味しい物もいっぱいある。こうした安定した生活があるからこそ「幸せのかたち」が実現するという意見ももっともだと思います。

そうした日本の状況に反するかの如く、道元は「学道の者すべからく貧なるべし」と中世の時代に言いました。確かに、腹は満腹になり、目の前には楽しみが増え、快楽に沈殿していては、求める道も見えなくなりますね。

自分の快楽を満たすのが「幸せのかたち」とするなら、世の中は豊かな方が良い。趣味を充分に楽しんだり、好きなものに囲まれているのは極上の快楽という訳です。

しかし自分が進むべき道を行く事が「幸せのかたち」とするなら、目の前の便利さや物質的な豊かさは、やはり「幸せのかたち」にベールをかけてしまうと思うのですが、如何でしょうか。

私は道元禅師のようにはとてもなれませんが、自分の進むべき道こそ、「幸せのかたち」だと思っています。