昨日、栃木県の五霞町にある、田村皓司さんの琵琶工房に行って見学してきました。琵琶樂人倶楽部によく来てくれる Iさんが一昨年より弟子入りしてがんばっているので、ついでに連れて行ってもらった次第です。

田村さんは19才の時から琵琶作りを始めて、薩摩琵琶の演奏と製作を吉村岳城師に、楽琵琶を楽部の上先生に習ったそうです。40代に脳梗塞をしてから右手が使えなくなってしまいましたが、それからずっと現在まで片手だけで制作を続けています。

田村さんは19才の時から琵琶作りを始めて、薩摩琵琶の演奏と製作を吉村岳城師に、楽琵琶を楽部の上先生に習ったそうです。40代に脳梗塞をしてから右手が使えなくなってしまいましたが、それからずっと現在まで片手だけで制作を続けています。

田村さんの作品は、この所何面か弾かせて頂く機会があり、是非お会いしてみたいと思っていました。本当にシャイで気さくなおじいちゃんで、倉庫の中には、かなりの量の琵琶の材料と色々な琵琶がひしめいていました。

この日は、Iさん初の薩摩琵琶の作品の胴堀りが終わった日でしたので、内側に「願以梵音正人心」という字を書き込むところを見させていただきました。この字は岳城流の琵琶では必ず入れる慣わしです。岳城先生は工房に、刀を添え、香を炊いてから制作に入ったそうですが、田村さんは今もそれを律儀に守って、刀を捧げ、香を炊いて作っています。

岳城銘の琵琶も弾かせていただきました。私の琵琶とは感じがかなり違いますが、岳城先生の演奏を思い浮かべると、なるほどと思わせる、しっかりとした作りになっていました。その外、赤間神宮の楠で作った楽琵琶や、鹿児島正派で使われていた古い琵琶等々色々と弾かせてもらいました。

中でも田村さんが宝物といっている平家琵琶がこれ

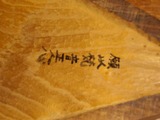

銘「雁山」、あの平忠度が藤原俊成の屋敷に立ち寄り、和歌を託して戦に向かった時、俊成の家の門を背にして漢詩「雁山」を吟じながら去っていったという、あの「雁山」です。

撥面の絵は著名な画家によるもので、とても美しい。私好みの青系の色彩がいい感じです。この琵琶は全体の姿が大変素晴らしく、気品がありました。もちろん弾かせて頂きましたが、媚を売らない、ビシリとしまった清い音がしていました。

こちらは、武蔵野音大のK先生宅にあった、田村さん作の平家琵琶。写真では「雁山」より細身に見えますが、こちらも音質は田村さん独特の響き方をしていました。

こういう職人さんががんばっているのは、嬉しい限りです。多分収入は大して無いのだと思いますが、それでも琵琶を作るのが大好きでしょうがない、という気持ちが伝わってきました。Iさんもがんばれ!

琵琶はプロとしてやっている演奏家がほとんどおらず、寂しい限りです。プロとして舞台をこなせる人が出てきて、世に琵琶の音を鳴らしてて欲しいですね。そして職人さんも、私がいつもお世話になっている石田さんのような方がもっと必要です。

その為には、先ず世の中に「琵琶を聞きたい」という需要がないと!。