日々思っていることではあるのですが、「受け継ぐ」とは何かについて、先日琵琶史に詳しいK先生と話しをする機会がありました。

こちらご存知、鶴田錦史先生。正に現代琵琶界のカリスマ。亡くなってもう10年以上経ちますが、今でもその影響力は衰える事を知らないですね。

私は会った事はないですが、常に色々な人から話を聞かされます。聞いているだけでもその強烈な人生が浮かび上がって来ます。

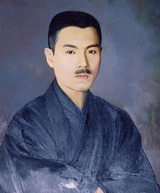

鶴田先生は、こちらの水藤錦穣先生の弟子。鶴田先生がカリスマなら、水藤先生はパイオニアというところでしょうか。

鶴田先生は、こちらの水藤錦穣先生の弟子。鶴田先生がカリスマなら、水藤先生はパイオニアというところでしょうか。

水藤先生は五弦五柱の錦琵琶を開発し、新しい琵琶楽を作り上げました。琵琶楽の可能性を大きく広げただけでなく、驚異的な演奏技術を世に示し、演奏技術の底上げをしたのです。今の私の演奏スタイルも水藤先生がいたお陰。ギターでいえばヴァンへイレンのような人。私は水藤先生が出てから、あの技術が一つの基準になったと思っています。

とにかく二人とも、前代未聞の全く違うスタイルを作り上げたのです。

この二人にはもちろんお弟子さん達がいた訳ですが、その弟子達は、誰も先生とタイプの同じ人がいないのです。K先生曰く、カリスマやパイオニアは自分と同じような人を近づけないし、周りにいたら排除する。飛びぬけた存在は一人でいい、と言っていました。確かに水藤先生と鶴田先生は袂を分かっています。鶴田先生の直弟子の方々も皆、穏やかで優しい人が多い。だから演奏スタイルも、強烈なまでの豪快さが特徴の鶴田先生に対し、弟子達は皆さんそろって端正な、品の良いスタイルの方々が多いのです。

そして水藤・鶴田の前にはもちろん永田錦心という巨星がいました。

前のブログでも少し書きましたが、この方ほど明治という新しい時代の最先端を走り抜けた人はいません。

薩摩琵琶は何よりその「薩摩ぶり」こそが命でした。同じ楽器を使いながら、永田先生にはその「薩摩ぶり」が無い。薩摩人からすれば、よそ者に魂を横取りされたという事でしょう。これは許しがたいものだったようで、かなりの批判を浴びたらしいです。永田先生は命の危険も感じた、というのですら穏やかじゃないですね。

私は永田先生を高く評価しているけれど、その音楽は従来の薩摩琵琶とは全く質が違う、独自の感性とスタイルだと思うので、「薩摩琵琶」ではなく「錦心流琵琶」と呼んでいます。永田錦心先生についてはいくら語ってもキリが無いですが、とにかくこの人が居なかったら鶴田・水藤両先生は居なかったでしょうし、薩摩琵琶楽自体が今受け継がれていなかったでしょうね。

まあとにかく明治に錦心流琵琶が出来て以降100年程の間に、琵琶の世界を強烈に牽引した巨星が3人もいたという事は驚異的です。

こうして琵琶も時代もどんどん変わって行ったのですが、ある時から停滞してしまいました。以前知人に、「琵琶の演奏会に行ってみたら、延々と意味不明の言葉でうなり声を聞かされて、ろくに琵琶を弾かず、頭にきた」といわれましたが、やっぱり現代人は琵琶がどういうものか判らないのだから、琵琶演奏会の看板出すのなら、琵琶を弾かなくちゃいけません。歌の会じゃないんだから・・。琵琶唄だって時代によって聞かせ方というものがあるでしょ。「ギター演奏会」と銘打ったら、ギターの演奏を聴かせるわけで、弾き語りという事は有りえないのと同じように、弾き語りの形でやるのだったら、「琵琶語りの会」とすべきだと思います。現代の人は琵琶の音色を聞きたいのだから!やる方の常識で考えてはいつまで経ってもリスナーとの溝は埋まりません!!。

今我々が受け継ぐべきは何か。琵琶の世界は一つの大きな分岐点に来ていると思います。

私は、先人の遺したものをしっかり勉強も参考もさせていただきますが、永田・水藤・鶴田の各先生と同じように、曲も楽器も技も自分で作る。それが私のやり方。受け継ぐのは技でも型でもない。3つの大きな星の精神=志こそ受け継ぐべきものだと思っています。